◆亡父の思い語る「被爆2世」

「長崎には今後100年は草木が生えないということでした。もう長崎では生きていけないと判断して、父、母、姉、弟が眠っている故郷長崎を迷いながらも出ました」

福岡県桂川町に住む被爆2世の野田隆喜さんです。長崎で被爆し、その後飯塚の炭鉱に移り住んだ父・和良さんの被爆体験を語り継いでいます。

長崎市出身の和良さんは16歳の時に、爆心地からおよそ1・3キロの浦上地区で被爆。崩れた家の下敷きになって亡くなった父親に続いて、幼かった弟も1週間後に息を引き取り、和良さんの手で灰にしたといいます。

弟を荼毘(だび)に付すとき、手を合わせて涙を流した姉も、じりじりと迫る死の恐怖におびえた末に、あまりに短い生涯を閉じました。残されたのは和良さんと、3歳年下の弟。2人は親戚を頼って、いったん神戸に向かいました。ところが……

◆生きるため筑豊炭田に

「母方の遠縁を頼っていったら焼け野原だった。どうしようかいうときに紙が一枚ぽんと置いてあった。「炭都飯塚、白飯がある」と書いてあったんですって」

終戦当時、戦災で失った働き口を求める人が続々と集まってきたという飯塚。親も、住む場所も失った和良さんは、生き延びるために弟と2人、縁もゆかりもない飯塚の炭鉱へ向かう決心をします。ところが炭鉱に着くと、思いがけない厳しい現実が待ち受けていました。被爆を理由にした、いわれなき差別です。

「長崎から来たというだけで入っていた作業場をやめてくれと、他へ行けとか。行き場がないからそこにおるしかなかったみたいですね。ほんとに生きるためですよ」

さらに、放射線の影響に加えて炭鉱の過酷な労働がこたえてか、和良さんは体調を崩し、満足に働けない日々が続きました。

「原爆のためなのか、炭鉱の労働のためなのか、微妙なところだが、ぶらぶら病という心の部分がどうにもならなかったのもあるし。実際に、原爆関係でいろいろ発症していますね」

その後、結婚した和良さん。旧幸袋町(現・飯塚市)の炭鉱長屋で、貧しいながらも家庭を築き、隆喜さんら2人の子供もここで生まれました。

「ここに長屋があって、一部屋の家があった。四畳半。最初にたどり着いた時は大きな炭鉱やったらしい。だけど『長崎から』ということと、保証人もいないので、すぐにここに回されたみたいですね」

被爆する前、和良さんは国鉄で働くことが決まっていたといいます。

「一度母と(父が)大げんかしたことがありますよ。体調悪いのに父が仕事に行こうとして(母が)止めたんです。父が大泣きして。家の長として一円でも稼ぐのが仕事、できなくて悔しいと。本当は国鉄に勤めてそこそこに行けるような器の人が、たった一発の原爆で人生が変わるわけですから」

◆被爆体験を自ら語らなかった父

和良さんは生前、自分の被爆体験の詳細を家族にすら明かしませんでした。「そんなつらいこといってプラスになります? しかも、その日のご飯があるかないかの家です。父として食べていけない原因が自分にある。働けない。そしたら、そんなこと言えないです」

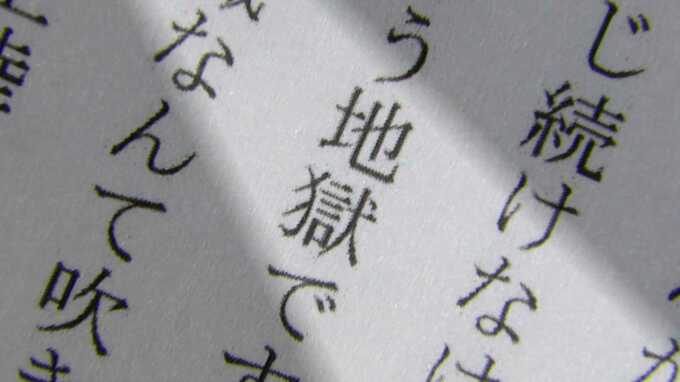

和良さんが心に秘めていた苦しみが、唯一、生協が発行した証言集につづられていました。

「生き残った者も、身体の変調に一喜一憂しながら、吾が子、吾が孫の健康を、人知れず案じ続けなければならない、生きながらにして味わう地獄です」

隆喜さんは40代になって、父親が遺したこの告白を偶然知ることになります。

「初めてその時、全容を知った。嘘やろと。受けきれないですよ」

◆秘められた父の思いを受け継いで

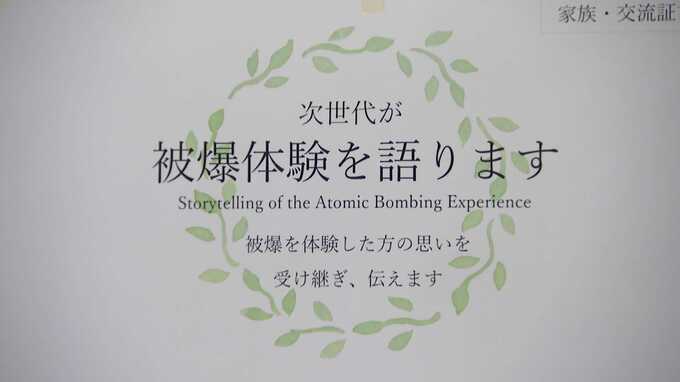

筑豊の炭鉱で苦悩の人生を送った「被爆孤児」。そんな父の足跡を後世に残そうと、隆喜さんは2年前、家族の被爆体験を語り継ぐ「家族証言者」になりました。

「父の怒りを感じるんですね。怒るのは当たり前です。家族を殺されて、自分の人生をねじ曲げられて、その気持ちはとても理解できるんですけど、やはり怒りから平和は生まれないです。平和は、何もしないでは得られないです。平和を作り育てる人になってください、というのが父からの願いです」

原爆投下から77年目の今年、目の当たりにした、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻。今なお絶えることのない戦禍に、その苦しみを知る被爆2世は心を痛めています。

「いやですよね、毎日何人死んだとか普通に聞きながら、ドラマ見たり笑ってる自分が恐ろしくなりますよね。『はい戦争この日で終わりました』ではなく、そこから本当の、本当の苦労が始まる」