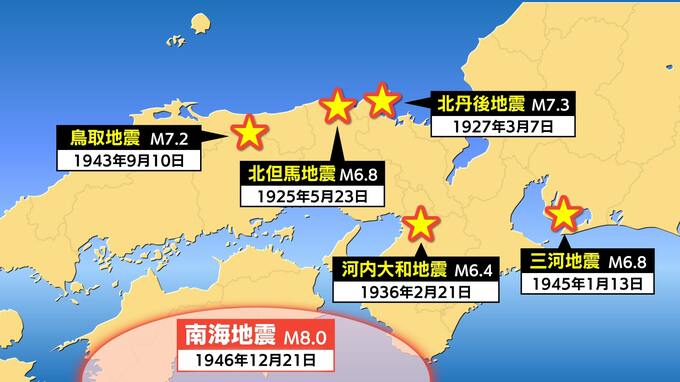

西日本で相次ぐ活断層による内陸地震 南海トラフ地震の前ぶれか

南海トラフ地震が起こる前には、「内陸地震」が増える傾向があるとされています。1995年の阪神・淡路大震災以降、活断層による大地震が西日本で相次いでいるのは、南海トラフ地震発生前の『地震活動期』に入っているからではないかと指摘しています

京都大学防災研究所 西村卓也 教授

「主に中部、近畿、中国、四国、南海トラフから比較的距離が近い所の地震は、南海トラフから非常に大きな影響を受けて、南海トラフ地震の前50年、後10年くらいの間に集中する地震の活動期が知られている」

昭和のはじめに起きた前回の南海トラフ地震発生前にも、西日本各地で大きな内陸地震が相次ぎました。

京都大学防災研究所 西村卓也 教授

「前回の南海トラフ地震、1944年・1946年のあとしばらくこの地域では大きな地震がなかったが、1995年の兵庫県南部地震以降、鳥取県の中部や西部で地震があったりして、熊本地震を含めて、徐々に地震活動が高まっているのではないかという感覚はある。そういうものが次の南海トラフ地震に近づいているために起こり始めているのではないか、活動期に入っているのではという印象を持っている」