ことしは、1923年の関東大震災から100年の節目です。

ことしは、1923年の関東大震災から100年の節目です。

犠牲者の数は、平成に発生した阪神・淡路大震災5500人、東日本大震災の1万8000人を大きく上回り、関東大震災は最悪の10万5000人です。

この未曽有の地震災害を巡っては、鹿児島出身の研究者が事前に危険性を指摘していました。MBCでは震災が起きた9月1日の防災の日に向け、シリーズでこの巨大地震を検証し、教訓に迫ります。

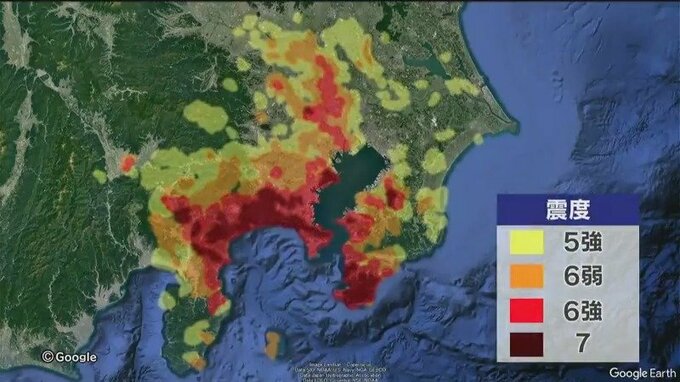

1923年9月1日、午前11時58分、相模湾北西部のプレート境界が震源のマグニチュード7.9と推定される巨大地震が起きました。関東大震災です。

最大震度7に達したとみられる激しい揺れで、住宅10万棟余りが全壊。さらに昼食の準備で使われていた火などが燃え広がり、東京市の4割が焼失。死者は10万5000人に上りました。

■1か所で3万8000人が死亡…火災旋風 今もリスク

最悪の被害となった陸軍・被服廠跡地にある東京・墨田区の横網町公園です。慰霊堂に犠牲者らの遺骨が安置されています。

かつて広大な空き地だったこの場所に家財道具を抱えた4万人が逃げ込み、やがて襲った火災で大半の3万8000人が死亡しました。人々は火災旋風と呼ばれる猛烈な突風で吹き飛ばされ、火の粉を浴び、家財道具ごと燃え上がる灼熱地獄の中、逃げ場を失い次々に息絶えていきました。