「近視は戻らない」学童期の環境づくりがカギに

なぜ、子どもの視力は低下しているのか?眼科医に聞きました。

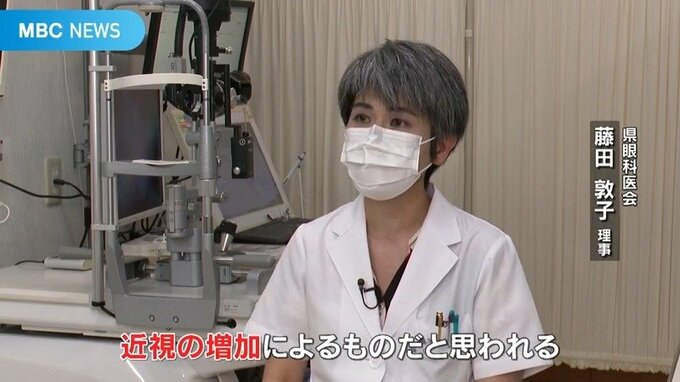

(県眼科医会 藤田敦子理事)

「はっきりとした原因っていうのは分からないが、全世界的にいま近視の人口が増えていて、おそらく今回の調査でも裸眼視力1.0未満の子が急激に増えているのは、近視の増加によるものだと思われる」

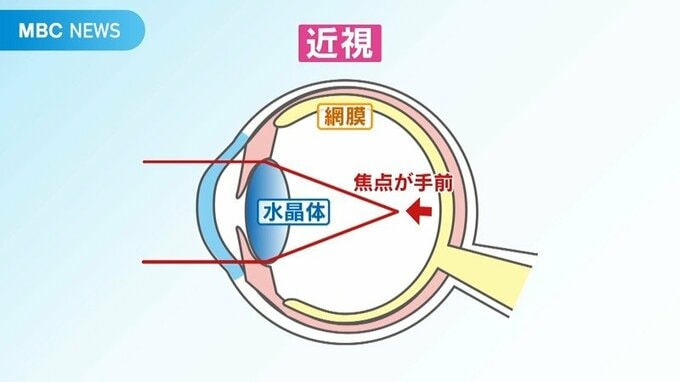

目では、入ってきた光が水晶体などを通って屈折し、網膜に像が写し出されます。この時、カメラでいうとレンズにあたる水晶体が厚みを調整して焦点を合わせますが、焦点を合わせる位置が本来より手前だと、近くははっきり見えるものの、遠くはぼやけてしまう「近視」となってしまいます。

「近視」が進む要因として眼科医が挙げるのが、スマートフォンやゲーム機など小さな画面を近くで長時間見ることです。特に近年は学校でもパソコンやタブレットの導入が進み、子どももこうした機会が増えています。

少子化や習い事の増加、ゲームなどの室内遊びの増加など子どもを取り巻く環境が変わってきている中で、眼科医はもう一つの要因として、屋外での活動時間が少ないことを挙げます。

そして、近視の子どもがこの40年間でおよそ4倍に増えているとして、近視による目の病気のリスクが高まることを懸念しています。

(藤田敦子理事)

「大人になってから失明につながるような緑内障や網膜剥離。40倍近くそうした病気を発症する危険性が高くなると言われている。(近視は)元には戻らない。なので近視が一番進みやすい学童期に、近視が進まないような環境作りをしてあげることが必要」

小学校では対策も 設置されたのは巨大な●●●

近視を防ぐために。こちらの小学校ではある取り組みが始まっています。

それは…。

(松崎)「こどもたちの視力低下を防ごうと設置されたのがこの巨大な視力表です。見えますか?」

校舎やグラウンドから見えるように設置されているのは、縦横が90センチもある巨大な視力表です。子どもたちの視力低下を知った地元のまちづくり協議会が、ことし2月に設置しました。

協議会のメンバーの山下理さんが、学期ごとに穴の開いた方向を変えています。

この日は色あせて見えづらくなった視力表を新しいものに取り換える作業をしました。

(山下理さん)「3階の教室からまっすぐ見えるはず。近いところを見るでしょう勉強では。だから遠いところを見る」

子どもたちも新しくなった視力表が気になるようです。

(児童たち)

「視力表でどっち向いているでしょう?とか遊んだりしたい」

「いいかもね!」

「遠くを見る」だけでない 大切なのは「日光」

眼科医は遠くを見ることに加え、1日2時間以上、屋外で活動することが重要と話します。

(藤田敦子理事)

「光を浴びることで、目の奥からドーパミンという近視を進ませにくくするようなものが出てくるので、木陰や建物の影でもいいので、そこで活動してもらうと。通学の時間も交えて1日に2時間以上になるようにしてもらえればいいかと思う」

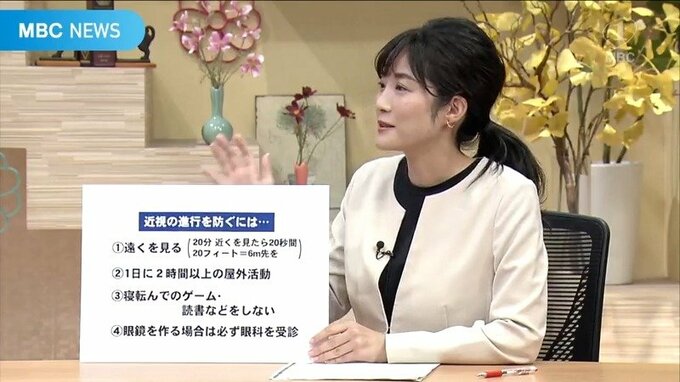

近視を進ませないためのポイントは4つ

改めて眼科医が挙げた近視が進むのを防ぐためのポイントを見てみましょう。

●遠くを見る

●1日に2時間以上の屋外活動

●寝転んでのゲーム・読書などはしない

●眼鏡を作る場合は、過矯正にならないよう必ず眼科を受診

Q.遠くを眺める際の距離や時間など目安はあるでしょうか?

「距離の目安となるのが20フィート=6メートル。時間の目安は近くを20分間見たら、遠くを20秒間だそうです。それぞれ20という数字で覚えたらいいかと思います」

Q.屋外活動1日2時間は結構大変な印象も受けますが。

「2時間には登下校も含まれますし、昼休みも外で遊べば半分はクリアできます」

ちょっとした時間の活用と積み上げが大切になるので、この機会に生活スケジュールやスマホやゲームの利用ルールなど、親子で話し合ってみてはいかがでしょうか?