種子島を代表する特産品、安納いもです。この安納いもの生産を地元の高校生が支えていることをご存じでしょうか。地元農業の発展に取り組む高校生たちを取材しました。

西之表市の安納地区では、今月から「種子島安納いも」の収穫が始まりました。

「種子島安納いも」は、ねっとりとした食感と蜜が出るほどの甘さが特徴のブランド芋です。今年3月には、国が品質が高いなどと評価した農林水産物を知的財産として保護する地理的表示=GIに登録されました。

この日、西之表市で苗の引き渡し式が行われ、来年植え付ける「安納こがね」など3つの品種の苗が農家に手渡されました。

(生産農家代表 榎元一巳さん)「この地で育つ子供たちが島の将来や経済に関わることは、今後の島の(将来の)設計にも大事なことの一つ」

(安納いもブランド推進本部会長 八板俊輔西之表市長)「この産業の要になっている。非常に嬉しいことでありがたい」

生産農家らが口をそろえて「安納いも生産の要」と話すのが、こちらの3人。種子島高校3年の佐野海斗さん・砂坂夢羽さん・中園健太さんです。

種子島高校の生物生産科では授業の一環で、2009年から安納いものバイオ苗づくりを開始。

サツマイモの苗は種芋から作る場合、病気にかかっている可能性がありますが、バイオ苗はウイルスのない若い茎の先端部分を無菌状態で培養するため、病気がありません。

3人は、県から提供されたバイオ苗を試験管で増殖。その後、校内のビニールハウスで栽培し、さらに数を増やして島内の1市2町に出荷しています。

増殖作業の中で、3人が生育状態の良い苗を選別することで、病気に強く収穫量の多い、高品質の苗につながります。

(佐野海斗さん)「技術が必要なので、だんだんしていくうちに慣れてきて、どんどんできるようになったら楽しくなった。何度も何度も練習しました。先生にも教えてもらって」

(砂坂夢羽さん)「(Q.どうして生物生産科に入ったのか)家から一番近かった。今まで農業とかかわりない生活をしてきて、大変そうだなとは思っていたが、大変な以上にやりがいがあって、生物生産科に入ってよかった」

手掛けるバイオ苗は島内シェア50パーセントの年間およそ7000株。種子島で生産される安納いもの半分を3人が支えています。病気に強い苗づくりに取り組む背景には、サツマイモ農家が直面している課題があります。

「根元が黒いですよね、これが症状」

菌に感染すると腐ったり茎が枯れたりするサツマイモ基腐病。2018年に県内で初めて確認され、種子島でも被害は深刻です。

安納いもブランド推進本部によりますと、加盟するおよそ400戸の収穫量は、3年前は1万トンでしたが、おととしは半分のおよそ5000トン、去年はさらに減っておよそ3000トンでした。

安納いも農家では殺菌剤を撒いたり、感染した苗を手作業で抜き取っていますが、根本的な解決には繋がっていません。

基腐病は、地表に出たツルが絡まり合うことが広がる原因の1つとされています。

このため、高校生たちは去年、地表のツルが絡みにくいよう短い苗に改良。農家は「病気になっても抜き取りやすく、感染の広がりは去年より抑えられている」と話します。

(高校生の苗を使う農家 中園大輔さん)「毎年よい苗を提供してくれて本当に助かっている。これからも安納いもの品質を高めるために、高校生たちに頑張ってほしい」

3人は苗の品種改良以外にも、増殖作業で使う道具をアルコールやガスバーナーで入念に消毒処理するなど、基腐病などへの対策を徹底しています。

(中園健太さん)「気を遣います。ここが一番大事。今、基腐病が出ているのでかからないように、土壌の消毒や菌が入らないように徹底しています」

生物生産科の授業やバイオ苗づくりの費用は、苗の販売で得た利益で多くが賄われています。3人は夏休みの今の時期も畑や研究室で作業していて、今年もすでにおよそ1000株の苗を出荷。苗づくりは来年3月まで続きます。

(佐野海斗さん)「農家にしっかりとしたバイオ苗が提供できるように頑張っている」

(砂坂夢羽さん)「数年後にみなさんの手に届いておいしいと言って食べてもらえていると思うとうれしい」

(中園健太さん)「農家のことを考えて病気から守ったり、農家の笑顔を保つため、しっかりとしたバイオ苗を作ってこれからも頑張っていこうという思いでやっている」

病気に強く収穫量の多い苗を作って、地元の農家を助けたいと話す高校生たち。ふるさと自慢の特産品を守るため、苗づくりの日々が続きます。

全国のトップニュース

【速報】韓国・尹錫悦前大統領に死刑求刑 内乱首謀の罪で

【解散する?しない?】“沈黙”高市総理の決断は 大阪の小選挙区“与党内対決”が必至か 市場は株価急騰&1年半ぶりの円安水準【news23】

日韓首脳会談 経済安全保障分野での協力を確認 中国は軍民両用品の対日輸出規制強化

3月下旬並みの暖かさ「半袖姿に…ジェラートまで…」一転して13日夜から強い寒気の“第2波”北陸や日本海側で大雪や吹雪のおそれ【news23】

大阪府知事・市長が“出直しダブル選”検討 次の衆院選にあわせて辞職の意向 「都構想」の民意問う

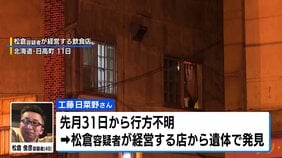

壁の中の女性遺体 28歳看護師と判明 容疑者の知人で大みそかから行方不明に 北海道・日高町

歯科医院の治療室に男(45)が刃物持って立てこもり 院長の妻は油のようなものかけられ目を負傷 2時間半後に警察突入 建造物侵入の疑いで現行犯逮捕 大阪・東大阪市

【訃報】久米宏さん(81)死去「大好きなサイダーを一気に飲んだあと旅立ちました」元日1月1日に肺がん 所属事務所が発表