今回の桜島への対応を巡っては、市民に戸惑いも広がりました。火山防災について研究する専門家は、レベル運用のあり方など教訓も多かったと話します。

(山梨県富士山科学研究所 石峯康浩主幹研究員)「今回のような約50人が避難する状況と、大正噴火クラスの避難が必要な噴火が同じレベル。桜島の実態と少しあっていないところもあるのかなと」

鹿児島市の火山防災について検討する委員も務めた、山梨県富士山科学研究所の石峯康浩主幹研究員です。

今回は大きな噴石が火口からおよそ2.5キロまで飛び、桜島では初めて噴火警戒レベルが最高の5まで引き上げられましたが、大規模噴火の危険が高まったケースと混同されたと話します。

「(大きな噴石が)2.4キロを超えて飛んだ場合、今回のようにレベル5に引き上げる。(Q.2.4キロ超えで自動的に引き上げという認識でいい?)そうなります」

27日夜の会見で気象台は、今後もこうしたレベル運用を続け、再び噴石が2.4キロを超えて飛んだ場合はレベル5に引き上げる考えを示しました。

大きな噴石が集落付近まで飛ぶ噴火がこれまでも繰り返されてきた桜島では、運用を見直す必要があるのではと話します。

(石峯康浩主幹研究員)「実際に人的被害が出る可能性があるので、他の火山であればそのようなレベルの使い方になるとは思う。桜島の場合は噴火活動が活発で、これまでも噴石が飛ぶことは何度もあった。」「気象庁と自治体で、情報の出し方に工夫できないか繰り返し検討を加えていただきたい」

桜島の噴火警戒レベルは27日夜からレベル3に戻りましたが、ただ、今回のケースと同様に桜島ではこぶし大の大きな噴石が火口から2.4キロを超えて飛ぶ噴火はレベルに関係なく起こりうるので、火山とともに暮らす鹿児島の人たちは、今回の経験を通して改めて防災について考えてほしいと話します。

(石峯康浩主幹研究員)「レベル3になっても、今後噴石が降ってくる可能性がなくなったわけではない。」「そのような火山の近くに住んでいるということを、住民も今回の事例を含めて考えていただければ。教訓として防災を見直すきっかけになったのでは」

全国のトップニュース

【速報】韓国・尹錫悦前大統領に死刑求刑 内乱首謀の罪で

【解散する?しない?】“沈黙”高市総理の決断は 大阪の小選挙区“与党内対決”が必至か 市場は株価急騰&1年半ぶりの円安水準【news23】

日韓首脳会談 経済安全保障分野での協力を確認 中国は軍民両用品の対日輸出規制強化

3月下旬並みの暖かさ「半袖姿に…ジェラートまで…」一転して13日夜から強い寒気の“第2波”北陸や日本海側で大雪や吹雪のおそれ【news23】

大阪府知事・市長が“出直しダブル選”検討 次の衆院選にあわせて辞職の意向 「都構想」の民意問う

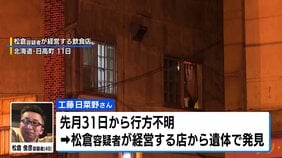

壁の中の女性遺体 28歳看護師と判明 容疑者の知人で大みそかから行方不明に 北海道・日高町

歯科医院の治療室に男(45)が刃物持って立てこもり 院長の妻は油のようなものかけられ目を負傷 2時間半後に警察突入 建造物侵入の疑いで現行犯逮捕 大阪・東大阪市

【訃報】久米宏さん(81)死去「大好きなサイダーを一気に飲んだあと旅立ちました」元日1月1日に肺がん 所属事務所が発表