松山空港に向かって伸びる愛媛県の松山外環状道路。9日夜は、封鎖した国道56号の上へ、一晩のうちに橋が架けられました。緊張の現場を技術で支える人々の姿に迫りました。

(城 健大呂記者)

「午後9時10分を回ったところです。現場が慌ただしくなってきました。国道56号線の封鎖が行われています」

1日におよそ4万台の車が通る四国の大動脈が通行止めに。一晩のうちに国道の上に橋を架ける工事が始まりました。リミットは翌朝5時。慌ただしく作業が始まります。

この大工事を一目見ようと、平日の夜にも関わらず、見物人も続々と集まってきました。

(見物に訪れた人)

「やっと、待ちに待った瞬間なので。この道(国道56号)を止めること自体、なかなかないことなので」

「県内でこんな大型の橋梁工事はなかなか見られないと思うので、この子たちも今は分からないと思うが、大人になってから、歴史的瞬間に立ち会えたんだなと思ってもらえたら」

「今日は夕方からスタンバイしている。カウントダウンの看板が出ていたので、『この日は絶対来る』と」

(城記者)

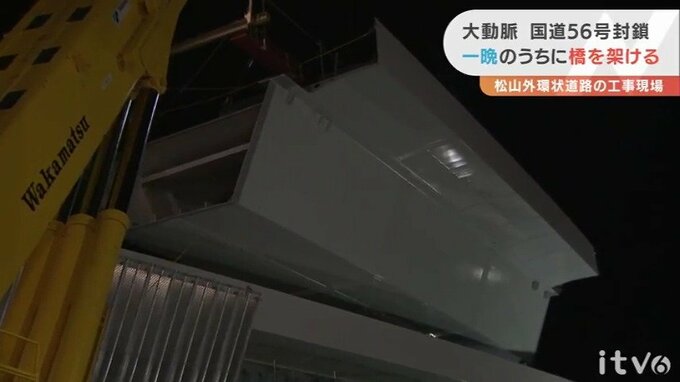

「最大で550トンを釣り上げることのできる大型のクレーン車が現場に入ってきました」

巨大なクレーン車が、橋げたの隣に付けられます。

そして、国道56号の封鎖開始からおよそ2時間半。慎重に持ち上げられた橋げたが、夜空に浮かび上がりました。

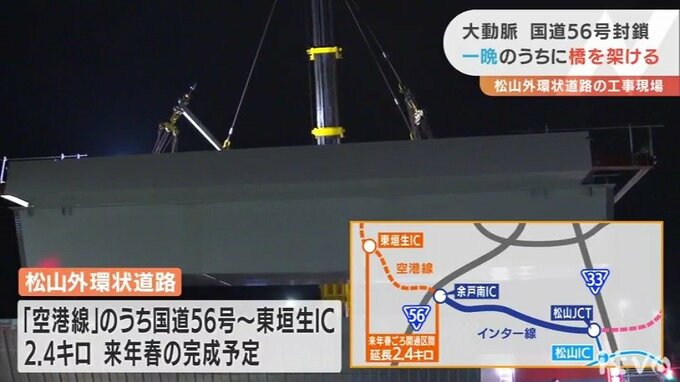

既に、松山インター付近から国道56号までの4.8キロの区間=「インター線」が開通している松山外環状道路。今回の工事で開通するのは「空港線」の一部です。

国道56号から西へ2.4キロの位置に設置される「東垣生インター」までの区間が、来年春に完成する予定です。

それにしても、この橋げた、すごい大きさ…。重さはおよそ67トンあるんだとか。その形は、まるで船のようです。

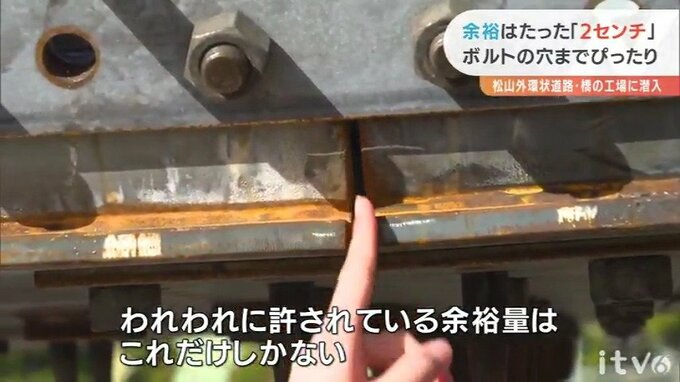

両端には、無数に開けられた固定用のボルトの穴。おもむろに乗せられると…、位置がぴったりと合いました。

長さはおよそ22メートル。それに対して、設置されるスペースにある余裕は、左右合わせて、なんとわずか2センチ。すごい精密さですね。

国道56号線を封鎖して行われたこの夜の設置工事は、午前3時ごろ、無事に終わりました。

それにしてもこの橋げた、一体どのようにして作られているのでしょうか。

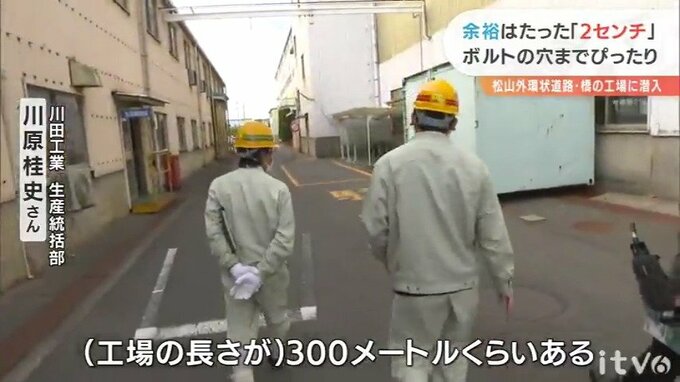

我々は、橋が作られている工場のひとつを直撃することに。体育館がいくつも繋げられたような、ながーーーい建物。特別に製作の現場を取材させてもらいました。

(川田工業 生産統括部 川原 桂史さん)

「(工場の長さが)300メートルくらいある」

巨大な橋を作っているだけに、とにかく広くて、すべてが大きい。天井を見上げると…たくさんのクレーンが取り付けられています。橋が出来上がるまでの流れを見せてもらいましょう。工場で生産を統括する川原桂史さんに案内してもらいました。

材料となるのは鉄板。それに穴を開けるところから始まります。

この鉄板の厚さはおよそ2センチ。専用のドリルが、次々に穴を空けていきます。

(川田工業 生産統括部 川原 桂史さん)

「板だけだとペラペラなので、持ち上げると曲がったりするので、補強する部材を、まず付けていく。縦方向と横方向に板を貼り付けていく」

補強用の部材が、こんな風にロボットが溶接して取り付けられていきます。

(川田工業 生産統括部 川原 桂史さん)

「溶接すると熱の影響で鉄板が曲がってしまう。そのままでは製品の精度が悪くなるので」

溶接の熱で生じた鉄板の「ひずみ」もプレス機で元に戻されます。

多くの工程を経て、1枚の鉄板はどんどん姿を変えていきます。

そして、余戸南に架かる橋げた。

工場で組み立てられた長さおよそ80メートルの橋げたが姿を見せました。松山外環状道路のうち、これから繋がる「空港線」の一部になります。

まるで船のような形。「開断面箱げた橋」と呼ばれるもので、断面が四角形の橋げたと比べた場合、使われる鉄板が少なく済むことから、軽く作ることができるほか、費用の削減にも繋がるんだとか。

近年は、九州や四国エリアで、高速道路などに採用されることが多いそうです。

橋げたの設計を担当した三原千明さんにお話を聞きました。

(川田工業 生産統括部 三原 千明さん)

「このすき間を見てもらえば分かるんですが、我々に許されている余裕量はこれだけしかない。この長さの中で、これだけの余裕しかない」

橋げたの繋ぎ目には、指一本分にも満たないすき間があるばかり。

なんでも、天候や気温差によって起こる鉄の「伸び縮み」も計算されているんだとか。

(川田工業 生産統括部 三原 千明さん)

「最後(仕上げに)測量とかして、ミリ単位で精度を調節して、形を決定していく」

「(ミリ単位ですか?)」

「ミリ単位です。1日で組み上げなければいけない量が決まっているので、1ミリ単位で計測をして、その都度微調整して、最後はぴたっと」

昨夜の工事現場。ボルトの位置ひとつまでぴったりと、少しの狂いもなく決められた位置に収まった巨大な橋げた。

(川田工業 生産統括部 三原 千明さん)

「架設は夜間の作業になる。夜間に決められた時間の中で、橋を落とし込んで完成させる必要があるので、その『本番』に向けて、何回も何回も測量したり、シミュレーションして、当日失敗のないように、準備を進めるのが大変」

それは、多くの技術者が重ねた苦労が実を結んだ瞬間でした。

「(思い入れなどはある?)」

(川田工業 生産統括部 三原 千明さん)

「やはり自分が手掛けてきた仕事が無事に終わるというのが一番ほっとするのと同時に、一番達成感を感じる瞬間。最後、開通したら、自分で車を走らせてみたいというのが一番の楽しみ」

松山空港に向けて国道56号を横断する橋を架け終えた松山外環状道路「空港線」の工事。来年春の部分開通に向けて、これから舗装など仕上げの作業が行われます。