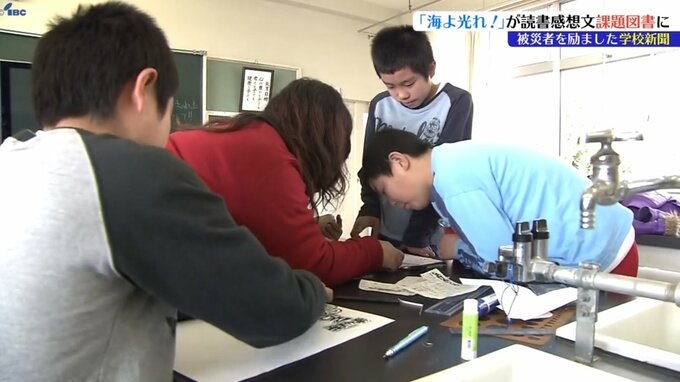

東日本大震災発生直後、避難所でもあった山田町の大沢小学校で児童が書いた学校新聞が被災者を励ましました。

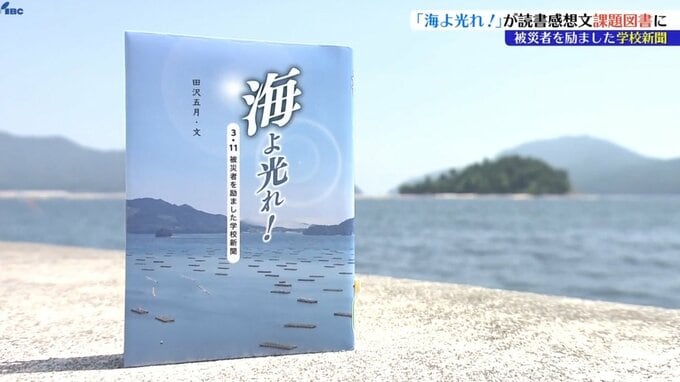

当時の取り組みをまとめた本が読書感想文全国コンクールの課題図書に選ばれ多くの子どもたちの手に触れています。

選ばれたのは「海よ光れ!3.11被災者を励ました学校新聞」です。

これは大沢小学校の児童たちが、避難所となった学校で互いに支え合う大人たちや医療チーム、ボランティアへの感謝の気持ちを記事にして発行した学校新聞の取り組みを、当時の児童から聞き取ってまとめた作品です。

(当時、学校新聞を読んだ人は)

「子どもたちが一生懸命でござんす。年をとってくると『アー』と気落ちするけど、孫たちが頑張っていると思うと頑張らなければとという気持ちになります」

発災時5年生だった福士悠太さんは自宅が被災し、大沢小学校で避難生活を送っていて、執行部の一員として学校新聞の発行に取り組んでいました。

(福士悠太さん)

「大沢の人が頑張っている様子とかを書きたいと思っています」

当時、学校新聞の取り組みをしていた福士悠太さんは24歳になり、山田町役場で生涯学習課の職員になっています。

町内の子どもたちに、水難事故の際に身を守る「着衣泳」を教えながら、子どもの可能性を再認識しています。

(福士悠太さん)

「子どもたちの1年の成長ってすごいでかいなと思っていて。やっぱり去年習った子たちが結構いろいろ成長して、次の年に会えるっていうのはちょっと楽しみでもあるんですね」

震災発生から13年4か月、福士さんは当時の取り組みをこのように振り返ります。

(福士悠太さん)

「まずは生きなきゃみたいな。やっぱりそういった中で、子どもにしかできないことっていうのを子どもたちの中で考えて、やっぱりみんな避難所がもう全員家族みたいな感じだったので」

福士さんたちから当時の様子を聞き取り、去年「海よ光れ!」を記した奥州市在住の児童文学作家・田沢五月さんは、課題図書に選ばれたことで多くの子どもたちに読んでもらいたいと期待しています。

(田沢五月さん)

「1冊の本を読むっていうことは大きい体験になると思うんですね。出てくる子どもたちの気持ちと一緒になって、頑張るわけですよね。そういう体験してくれるっていうのは、とても嬉しいことだと思っています」

学校新聞の取り組みは、震災を知らない世代の子どもたちにも読書体験を通して受け継がれます。