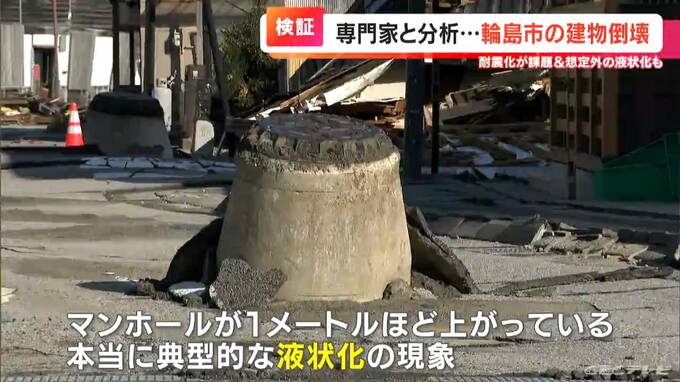

1m近く飛び出たマンホールも 典型的な“液状化現象”

また、輪島では商店街ならではの事情も。

(名工大・北川教授)

「1階部分の開口部が広い建物が多い。客に入ってもらったり、商品を見せたりするため。そうすると入り口側の耐震壁が少ないので、揺れた時に1階部分がぐらぐらとなり、上のものがどんと落ちてきてしまう」

ただ、新しい耐震基準を満たしていたのに被害を受けた建物もあります。

その要因には、能登地方でここ数年地震が頻発していたことがあると見られています。建物にダメージが蓄積されていた可能性が考えられるのです。

(名工大・北川教授)

「建物は全部が接合された状態で設計されているが、最初の地震で一部が破損しただけでもだいぶ変わる。今自宅に戻っている世帯もあるが、ちょっとでも心配だったら、また余震がきて倒壊することもあるので、とにかくあまり無理せず避難所など違う場所に住まいを構える方がいい」

さらに、建物倒壊の大きな要因となったのが。

(名工大・北川教授)

「マンホールが1mほど上がっている。本当に典型的な液状化の現象」

液状化とは、地震による揺れで地中の水分が浮かび上がり、地盤が液体状に柔らかくなる現象です。川の近くや埋め立て地などで起こりやすくなります。

輪島市内では、7階建ての鉄筋のビルが横倒しになりました。

北川教授は、倒れた原因は液状化による影響が大きいと見ています。

(名工大・北川教授)

「地盤を見ても、歩道のところが上がっている。建物がそのまま倒れるというのが液状化のひとつの現象で、建物自体が損傷する前に倒れ始めて、それで全体が崩壊し始める。この建物は本当にしっかりしている。(柱の)太さもしっかりしているし、ただ地盤がこれだけ液状化するのは想定外だったと思う」

北川教授は「街づくりを含めた防災の視点」が今後も重要だと指摘します。

(名工大・北川教授)

「建物が密集していた所は地震で全体的に道路の方まで(倒壊した家屋が)出てきてしまって、街の危険性が増してしまった。建物ひとつ作るのは、建物ひとつだけの話ではなくて街全体のこと。日本は地震大国でもあるので、耐震技術は世界でもトップレベル。それがしっかり施されている技術を適用していくことが大事」