新型コロナウイルスの「位置付け」が5類に移行して約3か月。

いまや感染者数を把握するのは困難な中、都道府県別感染者数の「推定値」のWEB公開を名古屋市立大学のチームがスタートさせました。

(名古屋市内で街頭インタビュー)

「(Q:コロナの感染対策は以前と比べて?)前と同じ。マスクをして、消毒液があったら、ちゃんと(消毒)している。(Q:5類に移行しても変わらず?)変わりません」

「あんまり気にしないようになりました。手洗いなどはしっかりしている」

「(Q:感染者の実数が出ていないと感染拡大の実感がない?)数を出してほしい、本当は」

ことし5月に新型コロナウイルスの分類が「5類」に引き下げられて約3か月。

現在は感染者数の集計が指定医療機関による「定点把握」となり、以前のように感染者数を把握するのは困難です。

そこで、名古屋市立大学データサイエンス学部の間辺利江准教授を訪ねました。

(名古屋市立大学 間辺利江准教授)

「今までと同じような(感染者数の)情報が出ていれば、それを元に、今はこうしようとか、フレキシブルな対応が自分で考えてできるんじゃないか」

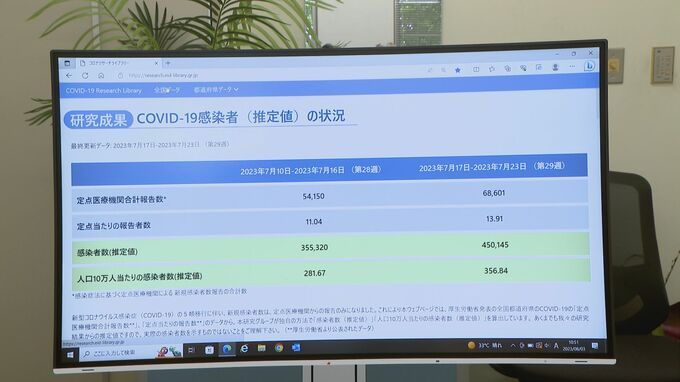

間辺准教授らの研究グループは8月1日から新たな情報を公開。

厚生労働省が週に一度公開する、都道府県別の定点医療機関からの新規感染者数の情報を利用し、これまで蓄積してきたデータなどを組み合わせる独自の方法で、都道府県別の感染者数を推定します。

また、どこで感染拡大しているのか地図で表示し、ウェブサイト上で公開することに。