愛知県田原市の先端に位置する伊良湖港では、ここ数年、“中身が詰まっていない”ウニなどによって海藻が食い荒らされる“磯焼け”が進行し、漁師の頭を悩ませています。そんな海の厄介者のウニを、地元の中学校で養殖しようという取り組みが動き出しました。

磯焼けが広がる海…海藻を食べる厄介生物たちが大繁殖

2024年1月、ナマコ漁を行う漁師の山本啓統さんは、伊良湖港の海底に広がる“ある異変”が気になっていました。そこにはアマモなどの海藻がほとんどなく、砂漠のように砂地が広がる“磯焼け”が進んでいるのです。

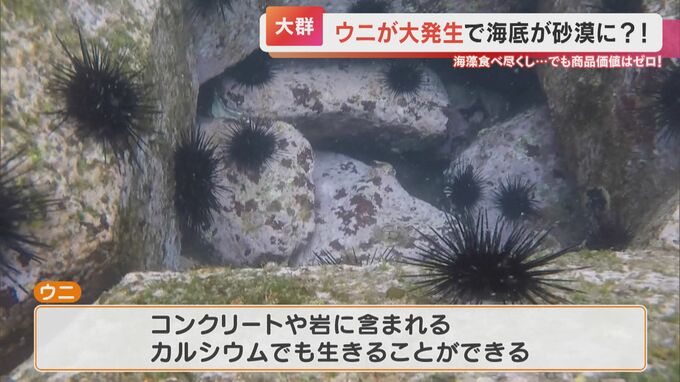

原因は、海藻を食べる生き物たちの大繁殖。アイゴという魚やウニが増えているためです。伊良湖の海底を覗くと、一面に大量のウニがいる一方で、海藻は全くありません。

しかし、ウニと言えば、寿司ネタやパスタのソースなどに使われる、高級食材の代表。獲って販売すれば良いのではと思いますが…

(漁師 山本啓統さん)

「割っても全然、身がなくて、商品にならない。厄介生物」

ウニにとってエサの海藻が不足しているため、食べる部分はほとんどなく、見慣れたウニとは全く違います。わざわざ獲っても利用価値がないため、漁師も手間がかけられず、駆除も進みません。

ウニは生命力が強く、コンクリートや岩に含まれるカルシウムなどでも生きられるため、磯焼けの状態が続き、海の環境悪化にも繋がっていきます。

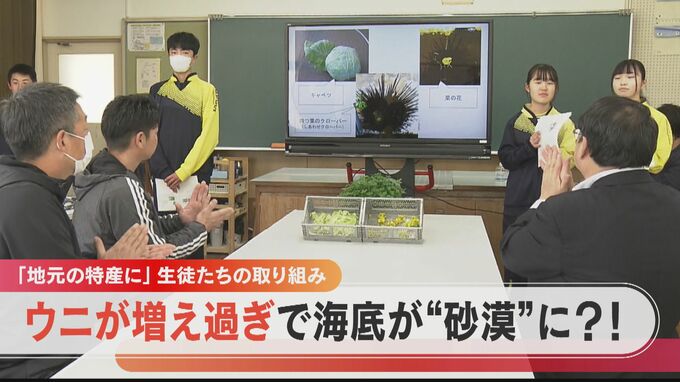

エサはなんとキャベツ? 厄介なウニを養殖して“地元の特産”に!

そんな中、2023年12月にあるプロジェクトが始まりました。挑戦に乗り出したのは地元、田原中学校の生徒たちです。

(田原中学校 髙橋広明教頭)

「海から(ウニを)持ってきて、太らせて食べたり、(将来的に)商品化させたい。もっとすてきな海にしたい」

ウニを陸上で養殖して、出荷できるほど身入りを良くしようと考えたのです。田原中学校では、ボランティアクラブ「たはランティア」が毎年、マイクロプラスチックごみからキーホルダーを作ったり、海岸清掃をしたりと、海の環境保全に取り組んできました。

学校の校章も、デザインの由来はウニ。

教頭先生がボランティアクラブの生徒に話したところ、ウニを陸上養殖してみようという声が上がり、約20人で「うにうに隊」を結成。地元の漁師やホテルの協力で陸上養殖を始めました。

最近の研究でわかった、ウニの身入りが良くなるエサは、田原市でも多く栽培されている「キャベツ」。これに加えて、幸せの四つ葉のクローバーも食べさせようという、夢のある挑戦です。

(伊良湖ホテル&リゾート 森川敬一さん)

「幸せの四つ葉のクローバーを食べたウニとして、(将来的に)売り出せたら最高ですね」