南海トラフ沿いには“ひび割れ”のような部分 海底地すべりの痕?

事実、新鹿地区には標高13.6メートルの地点に「ここまで津波が来た」という標識も残されています。

なぜ、ここだけ津波が高くなっていたのか?

(JAMSTEC 地震津波予測研究開発センター 今井健太郎さん)

「要因の1つは『海底地すべり』と我々は考えています」

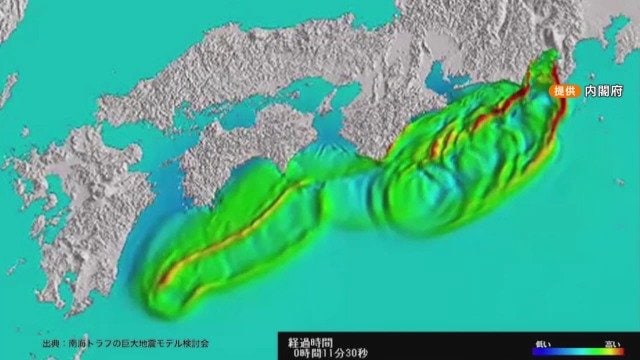

1944年に起きた東南海地震の震源の位置やマグニチュードなどから、津波をシミュレーションしてみると…

(JAMSTEC 今井さん)

「赤いところが津波の浸水域。最大遡上地点は断層運動(による津波)だけでは再現できないことが分かっています」

では、熊野沖で海底地すべりが起きた想定でシミュレーションをすると…

今度は新鹿地区に到達した津波が、実際の浸水域とほぼ同じになったのです。

海上保安庁が調べた南海トラフの海底地形では、トラフ沿いにひび割れのように見える部分が。これは“海底地すべりや崩落の痕”だと言います。

実際、JAMSTECが渥美半島沖や駿河湾沖の海底を目視で調査した結果、海底地すべりの痕跡が見つかりました。

(JAMSTEC 今井さん)

「南海トラフ地震はプレート境界で発生するが、海底地すべりは大陸棚の斜面上でも起こるので、すぐに津波が到達してしまう」

政府の中央防災会議がまとめた被害想定では、南海トラフ巨大地震が起きると、1メートルの津波の到達時間は三重県南部で最短4分後、愛知県豊橋市に12分後となっています。

しかし、海底地すべりによる津波は到達がより早く、何よりどこで発生するかの予測が全くできていません。

最近でも海底地すべりが原因の巨大津波は発生。2018年9月にインドネシアのス

ラウェシ島で起きた地震では、最大遡上高が約10メートルに上る津波が確認されています。

広い範囲が震源域になっている南海トラフ巨大地震。海のどこで起きるか分からない海底地すべりによる津波にも、警戒する必要があるのです。