島根県と鳥取県にまたがる中海でとれる冬の味覚・赤貝。サルボウガイとも呼ばれ、養殖が行われています。

その赤貝、今年の出荷量は、ピーク時の4分の1にまで減少する見通しであることがわかりました。中海に今、何が起きているのでしょうか。

出雲地方などでは、正月の料理にかかせない中海産・赤貝の甘辛煮。

赤貝はサルボウガイとも呼ばれ、毎年12月ごろ出荷の時期を迎えますが…。

記者 木谷茂樹

「けさ、この養殖の網から水揚げされたサルボウガイなんですがご覧ください。本来、殻は閉じているはずですが全て開いてしまっています。そして中の身はありません。」

記者が手にするのは、食べ終わった後の殻ではなく、生育段階で大量に死んでしまった身のない養殖赤貝です。

中海漁業協同組合 外谷久人組合長

「かつては(出荷量が)8トンまでいったが、今年は2トン程度にとどまるのではないかと思っている」

中海の赤貝。

半世紀前には天然物で年間1600トンの漁獲量がありましたが、干拓事業の影響などで姿を消しました。

そこで、中海漁協は復活を目指して、2012年から養殖に取り組み、県水産技術センターの協力も得て、2019年には8トンまで回復しました。

しかし…。

今年の出荷見込みは4分の1の2トン。

赤貝に何が起きてしまったのでしょうか。

中海漁業協同組合 外谷久人組合長

「原因は、貧酸素の水域が上昇したと思っています。例年は高潮は9月から台風の影響で水位が上がるが、今年は7月からずっと高かったですので」

外谷組合長によると、はっきりとした原因は不明としつつ、酸素量が少ない貧酸素水域の上昇が原因ではないかとみています。

中海の夏場の貧酸素水域は水深5メートル程度まで。これが今年は、2.5メートルに上昇し、稚貝の入る養殖かごが、長期間、貧酸素にさらされた可能性があるのです。

中海漁業協同組合 外谷久人組合長

「2年ものは夏場の産卵を終えた後なので、貧酸素に弱くて大量に死んだ」

中海漁協では、今後水質調査などを行い対策を考え、来年以降の出荷量を増やしていきたいとしています。

全国のトップニュース

立憲と公明 新党結成視野に調整続く それぞれが党の会合で今後の方針確認する見通し

高市総理が解散の意向を与党幹部に伝達 通常国会早期に衆院解散へ 野党は「税金の無駄遣い解散」などと反発 立憲と公明は“新党結成”も視野に調整入り

アパート前で男が執行官の男性ら2人を刃物で刺す 1人意識不明 男は現行犯逮捕 アパートではガスボンベ爆発の火事も 東京・杉並区和泉 警視庁

中国メディア「政治パフォーマンスに過ぎない」 日本のレアアース中国依存脱却の動きに反発

【速報】日経平均 一時600円以上値下がり 5万4000円を割る NY市場で主要な指数がそろって下落した流れ引き継いだかたち

「絶対に忘れてはいけない」15人死亡の軽井沢スキーバス事故から10年…息子が事故で大けがの母親2人が慰霊碑で追悼 長野

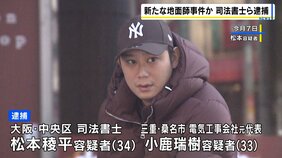

地面師グループのメンバーか 虚偽の登記申請行った疑いで司法書士ら2人を逮捕 偽造の身分証使い印鑑登録を勝手に変更したか

訪日終えた韓国大統領「シャトル外交の定着を確認」 SNSで成果示す

カテゴリ

Copyright(C)1997 BSS INC.