オーストリアの世界遺産、ヴァッハウ渓谷はドナウ川の中流域にあります。川の両岸には山々が連なり、その上には古城、川沿いには小さな街や畑が点在する景勝地です。

ヴァッハウ渓谷で大発見…約3万年前に作られた「ヴィレンドルフのヴィーナス」とは

番組でこのヴァッハウ渓谷を撮影したのですが、城以外にも見どころが多く、まずはドナウ川を見下ろす丘の上にそびえる巨大なメルク修道院。ここは、ウィーン生まれのマリー・アントワネットがフランスに輿入れしたときの道中で宿泊した由緒ある所。「ヴァッハウの真珠」と呼ばれる美しい街・デュルンシュタインも中世の面影をよく残しており、ランドマークの川沿いに建つ青い教会が有名です。さらに古代ローマ人が持ち込んだブドウ栽培とワイン造りが今も盛んで、川沿いの山の斜面にはブドウ畑が広がっています。特にリースリングなどの白ワインで知られ、地元のホイリゲ(ワイン居酒屋)で楽しむことが出来ます。

そんなのどかな渓谷で大発見があったのは1908年。鉄道の敷設に先立って行われた考古学調査によって、不思議な像が見つかったのです。高さ11センチほどの女性の像で、顔にあたる部分には目も口もなく、横縞が上下に並んでいるだけ。豊かな肢体をした像は、見つかった村の名前から「ヴィレンドルフのヴィーナス」と名付けられました。そして研究の結果、ヴィーナスが作られたのはなんと約3万年前、氷河期だったと推定されたのです。そんな超古代に精緻な彫刻が行われ、それが極めて良い状態で出土したことに人々は驚愕しました。

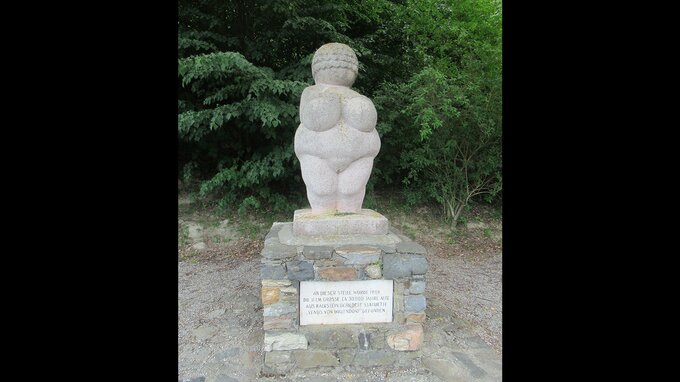

ヴィレンドルフ村の発見された場所には実物の十倍ほどもある大きいヴィーナスの像が建てられ、案内板も各所に掲げられていて、小さな村の名所になっていることがよく分かります。今や世界史の教科書に載るほどの大発見だったので、無理もありません。

現在、ヴィレンドルフのヴィーナスの実物は、ウィーンの自然史博物館で見ることが出来ます。「ヴィーナス」と看板が掲げられた小部屋に展示されており、特別扱いが際立っていました。実物を見ると、女性の身体がかなりデフォルメして表現されており、謎めいた不思議な魅力を放っています。豊穣の象徴なのか、儀式のためのものなのか、崇拝の象徴だったのか・・・この像が造られた目的や用途については長年議論が続いています。

ヴィーナス像はヴァッハウ渓谷には存在しない石

ちなみにこの自然史博物館は19世紀の設立ですが、「科学の歴史を総覧する」というコンセプトで作られており、入り口の大階段には古代ギリシャのアリストテレス、天文学者のケプラー、物理学者のニュートン、博物学のリンネなど、19世紀までの科学史のオールスターの彫像が並んでいて、設立コンセプトを象徴しているのが面白いです。さらに自然史博物館の向かいには、同じ外観の美術史美術館が建っています。こちらは「美術の歴史を総覧する」というコンセプトで古代から19世紀までの美術品が展示されており、外観もコンセプトも自然史博物館と対をなしています。どちらもヨーロッパに一大帝国を築いたハプスブルク家のコレクションを基にしており、ハプスブルクのかつての力を感じさせます。

さらに近年、ヴィーナスについて驚くべき事実が明らかになっています。ヴィーナス像はヴァッハウ渓谷には存在しない石で作られており、研究の結果、原料の石はイタリア北部か黒海沿岸で産出されるものだと判明したというのです。ヴァッハウからイタリア北部までアルプスを越えて500キロ、黒海沿岸だとすると1700キロ以上も離れています。像に彫られた状態でヴァッハウまで運ばれたのか、それとも原石の状態でヴァッハウまで運ばれてから彫刻されたのかは不明ですが、氷河期の人類がこのような遠方と行き来していたことが分かったのです。

黒海とヴァッハウ渓谷をつないでいるのはドナウ川です。昔も今も東ヨーロッパと西ヨーロッパを結ぶ水路として使われているドナウ。超古代の人類も、この川を使って船でヴァッハウ渓谷と黒海を行き来していたのかもしれません。

太古の昔から人と物が行き交うドナウ川の要衝だったヴァッハウ渓谷。ここには古代ローマの城壁も残っており、氷河期、古代、中世と先史時代からの人類の足跡がよく残されている場所として価値が認められて、世界遺産になったのです。

執筆者:TBSテレビ「世界遺産」プロデューサー 堤 慶太