福島第一原発の事故をめぐる新潟県独自の「3つの検証」の総括報告書について県は29日、県民への説明会を開きました。県民はどう受け止めたのでしょうか。

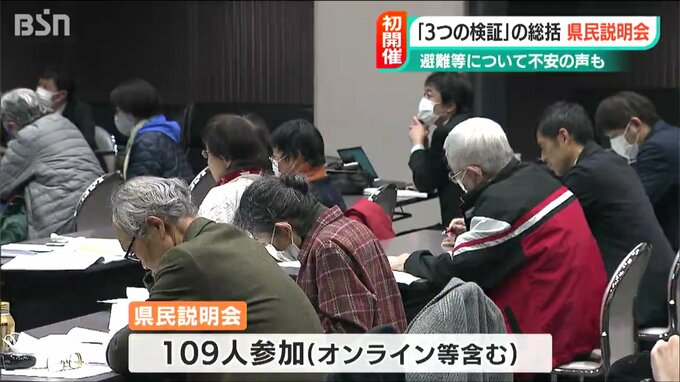

福島第一原発の事故をめぐる県独自の「3つの検証」の総括について29日初めて開催された県民向けの説明会。

新潟市中央区の会場のほかオンラインなども合わせて109人が参加しました。

【県の担当者】「整理した課題等を確認した結果、相反するものや矛盾及び齟齬はありませんでした」

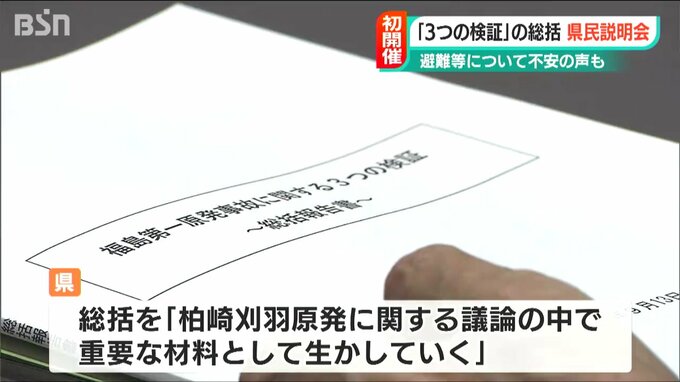

県は総括の目的や経緯を改めて説明。総括について「柏崎刈羽原発に関する議論の中で重要な材料として活かしていく」としたほか、安全対策や原子力防災の取り組み状況についても情報共有しました。

一方、参加者からは原発事故が起きた場合の避難方法などに対して不安を訴える声が相次ぎました。

【来場者は】「避難を5キロメートル圏内にするのはどのような根拠なのか」

【県の担当者】「基本的には福島第一原発の事故を踏まえて、国の方で専門家によって検討され今の現状の避難の仕組みになっていると考えております」

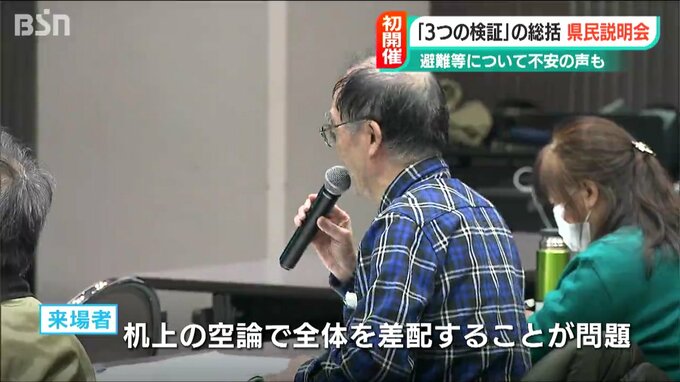

【来場者は】「避難するとき5キロ以内の人は避難して、5キロから30キロの人は自宅で待っているという話なんですね。本当に事故に遭った時の住民の感情に合っているのか。命をうしなうかどうかのときにに自宅に待機しろという机上の空論で全体を差配することが問題」

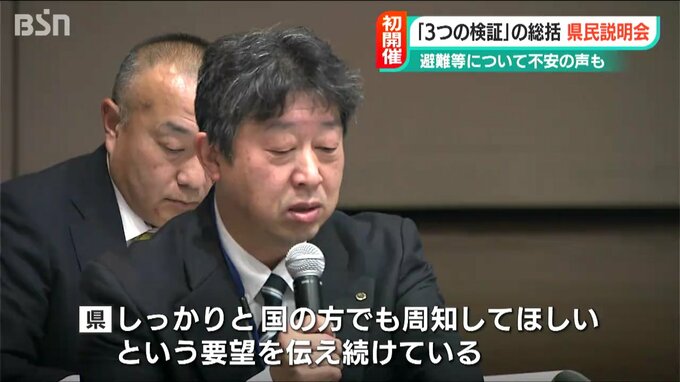

【県の担当者】「不安なりというのはいろんな方から頂いている事実です。屋内退避に関する有効性・有用性というものをしっかりと国の方でも周知してほしいという要望を伝え続けている」

「3つの検証」の総括は外部の有識者でつくる検証総括委員会が行うことになっていましたが、池内了 前委員長と県の間で意見が対立。最終的に県が総括を行いました。

【中央区から70代】「私は本当に一般人なのでなかなか分かりにくいですね。大雪が降った場合にどういう風な逃げ方ができるのかっていうのが全然なかったなって。そこの問題が全然取り上げられていなかったっていうのがとても心配です」

【中央区から70代】「(県の)主張が、ここに書いていることが、地元のことを考えているようには受け止められない。私はすごく残念です」

県民への説明会は来月25日にも開催されます。