富士山の麓の湖、本栖湖の湖底からなぜ土器が大量に見つかるのか?

この謎の解明に向けた学術調査が10日、山梨県の現地で行われました。

調査を行ったのは帝京大学文化財研究所の佐々木蘭貞准教授です。佐々木准教授は文化庁水中遺跡調査検討委員会に関わり、長崎県鷹島神崎遺跡で蒙古襲来に関連する沈没船を調査するなど水中考古学の分野で成果をあげています。

今回、挑むのは本栖湖の湖底に眠る土器の謎です。

本栖湖では30年ほど前に地元のダイバーが湖底で土器を見つけたことをきっかけに、地元(旧上九一色村)の教育委員会などが調査を行いました。

地元の富士河口湖町教育委員会によりますと、これまでに見つかった土器は古墳時代のものを中心に約30点。その多くがバラバラな破片でなく、原型を保って見つかっています。

なぜ、このような土器が、しかも原型を保って見つかっているのか。

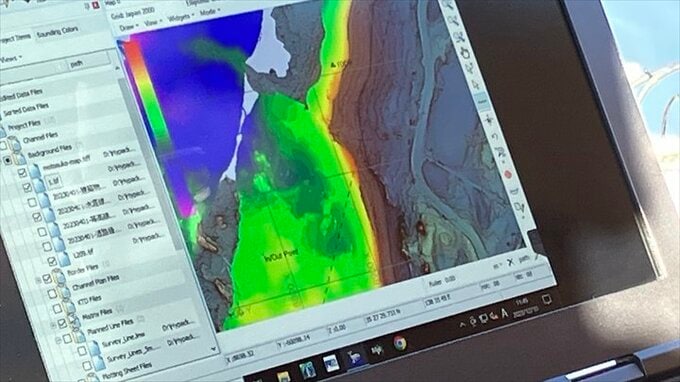

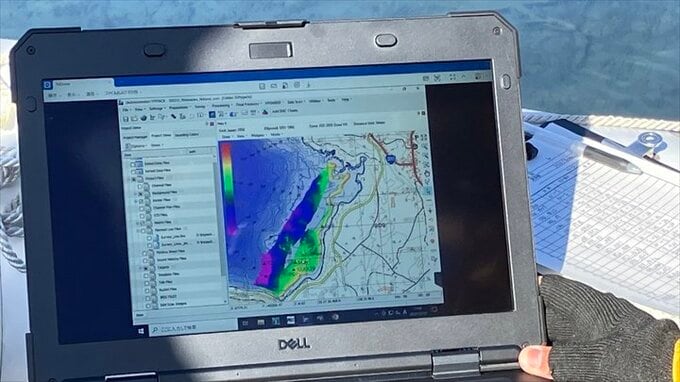

この謎の解明に帝京大学文化財研究所と海洋調査会社ウインディネットワークとの共同研究として今回投入したのが水上ドローンです。

水上ドローンは縦130㎝、横100㎝の船で、湖底の地形を調べるマルチビームソナーを備えていて、ラジコンで操作されます。

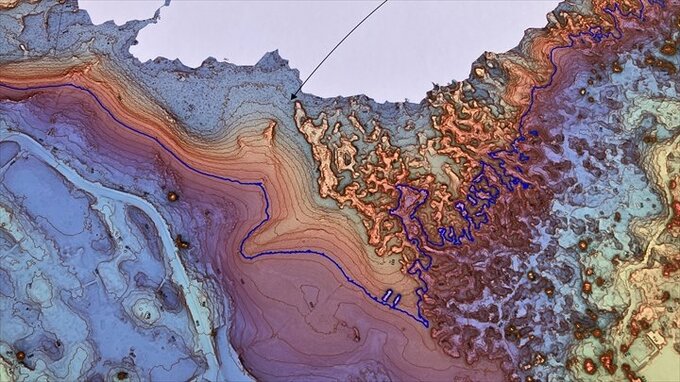

ソナーは25㎝の範囲を検出でき、高精細の3D地形データを作成できます。

これまでは、航空レーザー計測による本栖湖畔の立体地形図が作られたことはありますが、水深15mまでしか測れず、詳細なものではありませんでした。しかし投入された水上ドローンは、水深25mまでを精密かつ立体的に描き出せます。

今回はこれまでに土器が見つかった湖畔から300m沖合まで幅1kmの範囲の地形を計測します。

では地形データがなぜ、土器の謎の解明につながるのでしょうか?

佐々木准教授:

30年前に行われた調査では、湖底の細かな地形までは調べられなかった。今回水上ドローンによるマルチビーム測量によって、詳細な立体地形図が得られるため、調査すべき場所をピンポイントで狙うことができ、土器の場所も特定できる。

つまり、土器が見つかった本栖湖の湖底は864年にあった富士山の噴火(貞観の噴火)があった当時はまだ地上にあり、「流れ込んだ溶岩で湖畔の水位が上がり集落が水没した」という仮説を地形をもとに立証しようというのです。

佐々木准教授:

湖底の地形の成り立ちがわかれば、湖底にある土器が集落の水没によるものか、土砂とともに流れ落ちてきたものかの判断が可能になる。

今回得られたデータで、来年3月ごろには今後の調査のベースとなる全体の詳細な3Dマップが作成される予定で、それをもとに水中ドローンや潜水調査を行うという事です。

古代ロマンの解明になるのか、成果が注目されます。