SDGsについて考えるシリーズ「つなごう沖縄」。今回はおととし那覇市の真和志高校に設置された、障がいのある生徒とない生徒が共に学ぶ「ゆい教室」についてです。

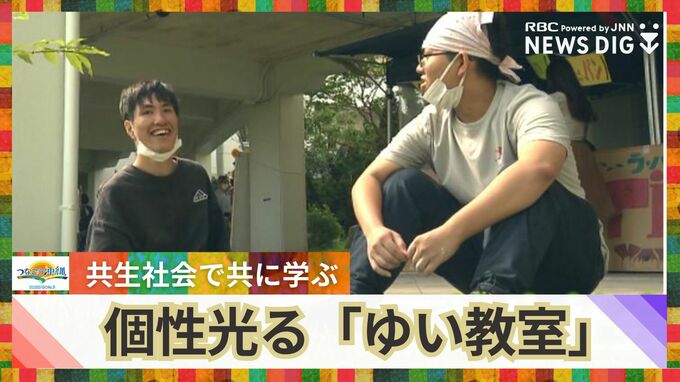

高校3年の仲村伊織さんとクラスメートたちとの交流を通して多様性のある社会とは何かを考えます。

重度の知的障がいがある、高校3年の仲村伊織さん。

同じく知的障がいがある後輩2人と一緒に「ゆい教室」と呼ばれるクラスで学んでいます。

でも、伊織さんと共に学ぶのは、後輩2人だけではありません。

クラスメート

「伊織、おはよう」

伊織さん

「オー」

クラスメート

「伊織?伊織は面白い人です」「しゃべっていたら面白いです。和みます」

ゆい教室が設置されているのは那覇市にある普通高校の県立真和志高校です。

ゆい教室とは、障害のある生徒も、ない生徒もともに学ぶ教室。

小学校・中学校と普通学校に通っていた伊織さん。高校も特別支援学校ではなく普通高校を希望し、両親が県に働きかけたことをきっかけに、おととし設置されました。

伊織さんの父・晃さん

「共生社会の入り口とし、そこは関わらないとわからない、こういう子がいるらしいです、でもあそこにいるらしいよっていうのと、目の前にいるのとでは、雲泥の差なので」

伊織さんを含め1年生から3年生まで4人の生徒が通うゆい教室。2年生2人が普通科のクラスメートと制作するのは、翌日に迫った真和志フェスティバルの展示物です。

ゆい教室の2年生・宮里日和さん

(Q真和志高校は楽しい?)「楽しいです」

「いろんな勉強ができる場所です」

クラスメート

(Qゆい教室のメンバーと授業をするのは?)楽しいです。楽しいです」

伊織さんも3年のクラスメートと一緒にかき氷屋の準備に追われていました。

週30時間のカリキュラムの内、半分ほどを普通科のクラスとの「連携教室」で過ごす伊織さん。

重度の知的障がいがある生徒と健常者の生徒がともに学ぶ教室は全国でも数少ない事例です。

担任・國吉真平 教諭

「前例も実績もないところの不安もあったんですが、逆に新しいことが生み出せる、作り出せることの楽しみの方が大きかったですね」

クラスメート 棚原大雅さん

「関われば関わるほど伊織さんの良いところが見つかって楽しい仲間になりました」

「グータッチとかハイタッチとか好きなんですよ」「こうやって。伊織伊織。『イエイ!』 こんな感じで交流できるんですよ」

伊織さん

「サシン、サシン…」

何か伝えたそうな伊織さん、クラスメートはすぐにその意図を読み取ります。

クラスメート 金城琥惇さん

「写真(カメラ)だね」

「(コミュニケーションの)コツは、連想ゲームをやっていると思えば、イケると思います。サシン、サシン、サシン…写真写真写真みたいな。近いような言葉(を探して)それなのかなって思います」

担任・國吉真平 教諭

「自分の居場所、本人の中での所属感っていうのがあって、必ずスムーズにクラスにいくんですよ」

「そこが居場所になって居心地がいいと思います」

障がいがあってもあらゆる教育にアクセスできる。

ゆい教室は、SDGsがめざす多様性ある社会の実現につながっています。

真和志フェスティバル当日。

伊織さんのクラスのかき氷屋もいよいよ開店です。

準備の甲斐あって、次第にお客さんが増え、込み合ってきました。

「チケット渡して…どうですか…伊織ナイス、いい仕事した」

でも次第に、伊織さんはみんなから離れ、一人の時間を過ごすようになります。

そんな伊織さんの気分を、クラスメートは読み取っていました。

クラスメート 金城琥惇さん

「楽しい?あ、めちゃ楽しそう」

「めちゃいい天気よ (伊織さん)うん。 だからうれしいのかなるほど」

「さっきまで天気が悪かったじゃないですか、それで晴れたからうれしいんだはず」

「日なたが好きだから。日なたにあたりたいんだろうな」

共にすごし、共に生きる。

それぞれの個性が光るゆい教室には、共生社会が芽吹き始めています。

【記者MEMO】

伊織さん、1人でいるように見えてもそれは日なたぼっこを楽しむ様子だったんですね…。

クラスメートたちも伊織さんと過ごすことでものを見るいろんな視点が培われているように感じます。