里親の委託率は20パーセント…里親と子どものマッチングが課題に

県内で家族と一緒に暮らせない子どもは、出生数の減少に伴って減ってきています。しかし、その背景には問題もあるといいます。

里親養育サポートセンターれりーふ 小林 センター長

「理由はさまざまなんですけれども保護者さんの病気、それから入院などもちろんありますけれども、最近では児童虐待といったところが大きな問題となっています」

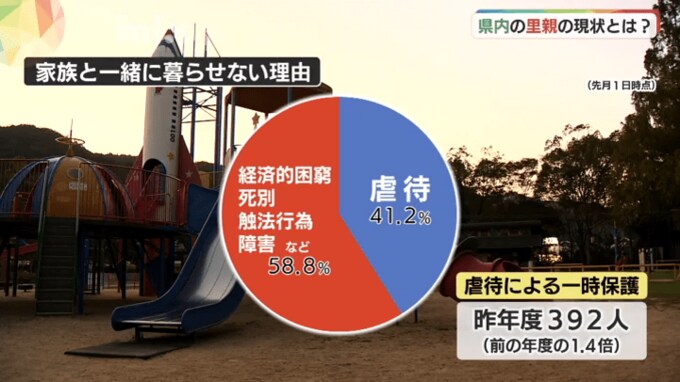

虐待は理由の4割以上を占めていて、虐待による一時保護の人数は、2022年度392人と前の年度の1.4倍と増加傾向です。ほかにも血縁者がいない、経済的に困窮しているなど、さまざまな背景を子どもたちは抱えています。

家族と暮らせない子どもの多くは、児童養護施設で生活しています。年は乳児から18歳までと幅広く、子どもの家庭復帰などを支援する専門の相談員のほか保育士や調理員などさまざまな人が関わっています。児童養護施設は戦後、孤児を養育するために定着していきました。現在全国におよそ600施設、県内には7市に10施設あります。

国連は「一般家庭と同じような環境を」という方針を掲げていて、世界的には里親が子どもの面倒をみる形が望ましいとされています。県内で里親の登録をしているのは、現在228世帯。しかし、実際に養育しているのは4分の1の58世帯、預けられている子どもの数は94人にとどまり、里親の数は十分ではありません。里親に委託する割合として県が掲げた目標は、2024年までに33パーセント。しかし、2023年3月末時点では20.5パーセントです。

県こども家庭課 柳澤隆一郎さん

「さまざまな背景や発達特性を持つ子どもたちがいますので、子どもと里親の希望が合致しなかったり里親に預けることについて、実の親御さんの同意が得られなかったりしてマッチングがうまくいかないケースがあることがなかなか里親委託率が向上しない理由と考えております」

温かい環境で子どもたちを育てたい。

関係機関は一丸となって説明会などの啓発活動を行っています。

里親養育サポートセンターれりーふ・小林 センター長

「子どもそれぞれ個性が違いますし背景も違います。子どもそれぞれの願いとか希望とかそういったものをかなえてあげたい。そのために里親さんを含めていろんな関係者がしっかりと養育していく必要があると思います」