石川県の能登地方で、2日連続で大きな地震が起こりました。さらにこの土地では、1年半近くの間に震度1以上の地震は160回も確認されています!気象庁は「何か起きているということは考えられるが、詳細なことはわかっていない」と述べ、この地震の原因は、はっきりとは分かっていません。そんな中、京都大学の西村准教授は「能登半島で前例にないような“謎の地殻変動”が起きている」と発表、能登半島の地中で何が起きているのか?

■石川・能登 震源付近の状況は?

ホラン千秋キャスター:

6月19日に、震度6弱の地震が発生した石川県能登地方、6月20日も最大震度5強を観測しました。

井上貴博キャスター:

この一連の地震について、専門家にしても原因や構図が今ひとつ分からないというのが特徴と言えそうです。

主に被害があったのが能登半島の先端、石川県珠洲市にある春日神社で鳥居1基が崩れました。数十基ある灯籠も半分以上が割れたということです。見附島では島の一部が崩れました。19日の夕方に最大震度6弱、20日の正午前には最大震度5強をいずれも観測しています。

能登半島の先端、日本海に面するところですけれども、この辺りに火山はなく、さらに主だった断層などもないと言われているこの場所で一体何が起きているのでしょうか。

■能登地方 1年半で160回の地震 謎の地殻変動?

井上キャスター:

震源の深さは19日は13キロ、20日は14キロと、比較的浅い部分で起きています。マグニチュードは5レベルとなっています。震源がある程度浅いということは、かなりピンポイント、局所的に強い揺れがダーッと襲ったということが考えられます。

震度1以上の地震、おととし12月から20日午前中までに160回を記録しています。

気象庁の担当者は「1年以上活発な地震活動が続いている。その中で今回は最大クラスのものが起きた」と話しています。では、なぜ起きたのかという部分については「能登半島の先端の方の地下で何か起きているということは考えられるが、どのようなことが起きているか、詳細なことはわかっていない」と、気象庁でもなかなかつかめていないという形です。

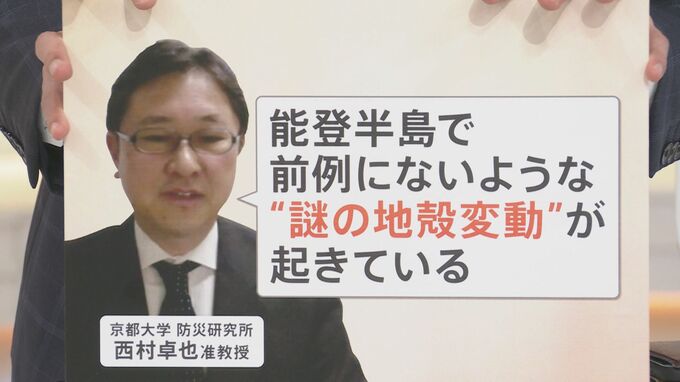

京都大学の防災研究所・西村卓也准教授は「能登半島で前例にないような“謎の地殻変動”が起きている」と話しています。

これについて、元となったデータがあります。GPSなどが搭載されており、国土地理院が全国約1300か所に設置している定点観測のデータで地盤の動きをとらえ、地震を予測する研究。地震大国日本ですので、くまなく日本列島において、それを逐一、データ観測していきましょうという形です。その中で珠洲市の観測点で、おととし11月から今年5月までに4センチの隆起が確認されました。4センチもということです。

去年から今年にかけての震度1以上の地震回数、能登地方のものをあげてみました。地震回数が多いところと、この観測地点がほぼ一致しました。ということは、この隆起をつかめればこの辺りでなぜ地震活動が活発になっているのかということが分析できそうだというわけです。

西村准教授によりますと、地面の隆起は火山帯で多く見られる現象だが、火山のないような地域でこのような隆起が起こるのは、25年間のGPSデータの中でも前例がないのではないか、ということです。