「ノーベル賞は“年中行事”」

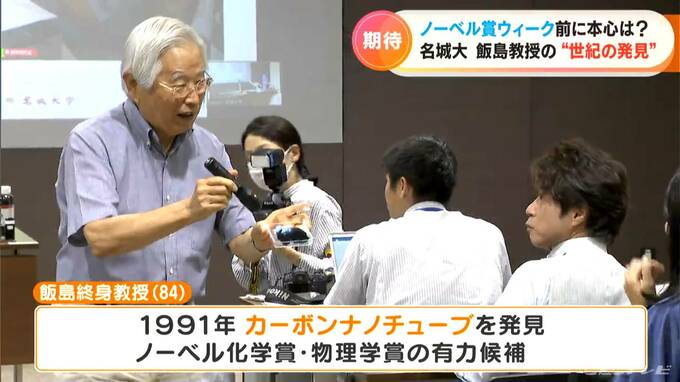

ことしもノーベル賞の発表が近づいてきました。日本人の受賞者は?と期待が高まりますが、東海地方でノーベル物理学賞、化学賞受賞の有力候補と言われているのが、名城大学の飯島澄男(いいじますみお)終身教授(84)です。

(名城大学 飯島澄男終身教授 9月14日)

「30年間こういう(ノーベル賞受賞を待つ)機会を私は持っていますので、『ああそうですか』っていう感じですね。これは年中行事なので」

ノーベル賞の発表待ちはもはや「年中行事」で、泰然自若…高揚している様子はみじんも感じられません。

飯島さんは32年前の1991年、「カーボンナノチューブ」を発見。ノーベル化学賞・物理学賞受賞の有力候補と毎年言われ続けてきました。ことしの発表は10月3日と4日です。

カーボンナノチューブは身近なところに…

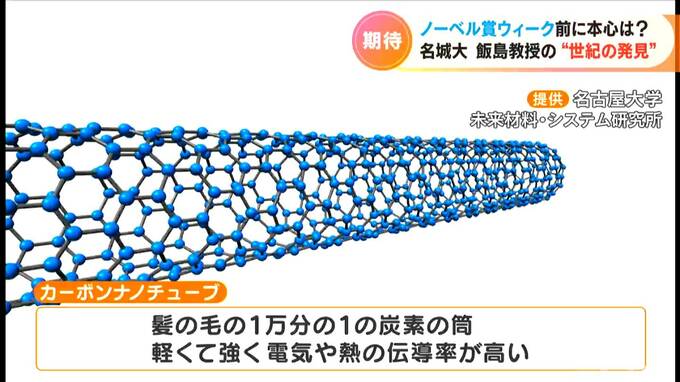

カーボンナノチューブは、髪の毛の1万分の1の炭素の筒。軽くて、強く、電気や熱の伝導率が高いのが特徴です。スマートフォンや自動車、テニスラケットやゴルフクラブなど、私たちのくらしの様々なところで活用されています。

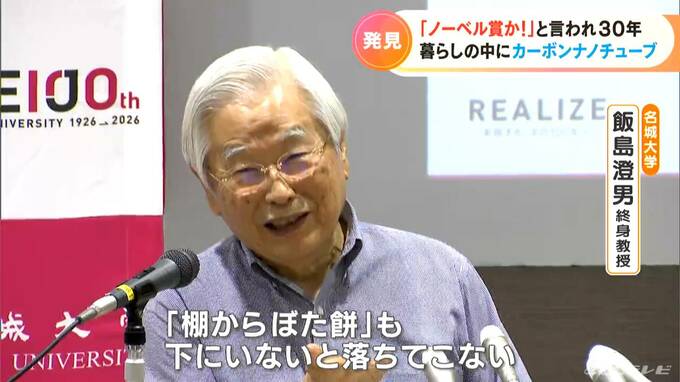

発見のきっかけは、炭素を使った実験中に出る黒い「すす」をたまたま電子顕微鏡で確認したことでした。しかしカーボンナノチューブとの出会いは単なる偶然ではなかったと振り返る飯島さん…。

(名城大学 飯島澄男終身教授)

「『犬も歩けば棒に当たる』も、当たるべくして動かないと当たらない。『棚からぼたもち』って下にいないと落ちてこない。いろいろ準備をしてチャンスに巡り会った」

それまで20年以上研究を支えてくれた電子顕微鏡を扱う技術が自分にあったので、発見できたと話します。