私たちに身近になっている人工知能=AI。自分がイメージする絵のキーワードを入れると、自動で絵を描いてくれる「画像生成AI」が“偏見”をもった絵を描くとも指摘されています。AIと人間が共存していくためにはどうすればいいのでしょうか?

「生成AI」どう活用?文章や画像を自動で

山本恵里伽キャスター:

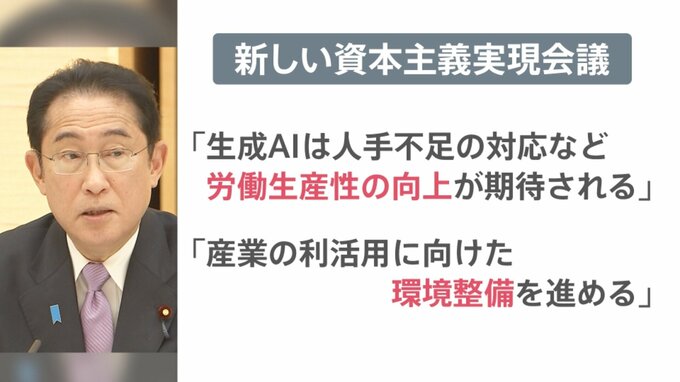

4月25日夕方、政府は「新しい資本主義実現会議」を開催し、岸田総理は「生成AIは、人手不足の対応など、労働生産性の向上が期待される。産業の利活用に向けた、環境整備を進める」と発言しました。

小川彩佳キャスター:

ChatGPTのような文章や画像を、自動的に作り出していく「生成AI」というものが話題ですが、産業への活用についてはどう見ていますか。

データサイエンティスト 宮田裕章 氏:

いまの総理の発言通り、少子高齢化・人口減少の日本において、社会の未来を作っていく上で、非常に重要なテクノロジーになり得る。あらゆる産業で「生成AIをどう活用するか」こという議論が進んでいる状況です。

「CEO」「看護師」といえば?生成AIの“偏見”

山本キャスター:

本当に少しずつ身近になってきているわけですが、使い方には注意が必要となりそうです。

▼画像生成AI「Midjourney」

自分がイメージする絵のキーワードを入れると、自動で絵を描いてくれる「画像生成AI」

例えば、「CEO」というキーワードを入力すると…出てきたのは“全て”男性、しかもほとんどが白人男性のように見えます。

続いて「看護師・ナース」と入力するとこちらは“全て”女性が出てきました。

小川キャスター:

「CEO」は男性、「看護師」は女性、と偏りがあるように見えますけれど、これはどういうことなんでしょうか?

宮田氏:

AIそのものが「偏見を助長しよう」といった意図はないですが、「どういうデータベースから学んで、画像を生成しているのか」ということによるんですね。今回のような場合は、例えば「CEO=白人男性」のイメージが世の中に多く出回っている場合、こういったことが起こりうるし、あるいはAI側が、偏ったデータベースを学んでしまっていると、より偏りが強調される可能性があると。

重要なのは、このイメージをもとに「我々人間がどう判断するか」ですよね。CEOの典型例として、こういった方々が出てくるということは、一つの情報としてありますが、「CEOを白人男性にしよう」という人が現れたら、それは偏見になってしまうので、この使い方に注意していくことがまず必要な部分かな、と思います。

小川キャスター:

いま、私達が生きる“現実社会の写し鏡”というか、私達が持っているイメージそのものが反映されていく世界だということですよね。