今話題のチャットGPTをご存じでしょうか。人工知能=AIを使った「自動会話システム」で、質問などを投げかけるとインターネット上にある膨大な情報をもとに自然な文章を作り上げて回答してくれるんです。多方面での活用が期待される一方で懸念も多く、特に「教育現場」での使い方を巡って、物議を醸しています。愛媛県内の大学でも活用が進むチャットGPTとの向き合い方を、専門家に聞きました。

愛媛大学工学部の研究室。人工知能=AIなどについて学ぶ学生が効率良く学習を進めるために使っているのが「チャットGPT」です。

大学院2年生

「作業効率は上がったと思います」

大学4年生

「どこに注目してどういう情報を集めてから問題を解けばいいのかをチャットGPTにヒントをもらいながらやっていくと、学習も上手く進んでいる気がします」

チャットGPTは、アメリカのベンチャー企業が開発したAIによる「自動会話システム」で、質問などを投げかけるとインターネット上にある膨大な情報をもとに自然な文章を作り上げて回答してくれます。素早く情報を処理できるため、様々な分野での活用が期待される一方、ネット上の真偽不明の情報や個人情報もデータとして使用することから、信頼性やプライバシーの侵害などが危惧されています。

さらに、その使い方を巡ってはこんな懸念も…。

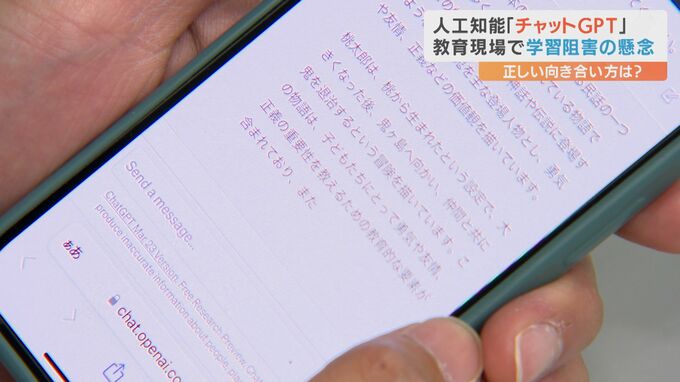

山田祐也アナウンサー

「チャットGPTにお願いしてみます。『桃太郎の読書感想文を書いてください』。送信すると、書き始めわずか数十秒できちんとした感想文が完成してしまいます。人間が考えなくても正解を導き出してしまいます」

大学教育の現場では、論文やレポートの作成にチャットGPTを使うと、思考力を阻害するのではないかと指摘されています。

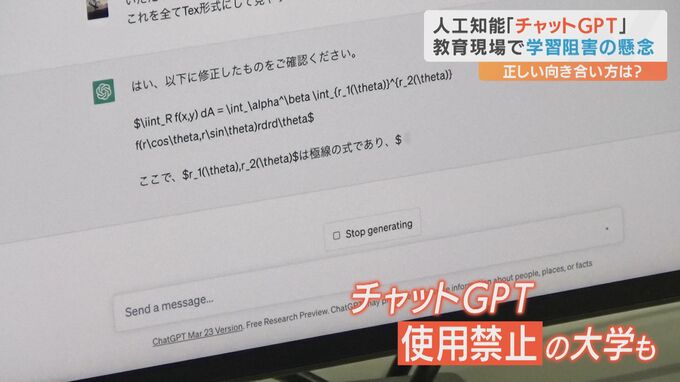

文部科学省は、教育現場での取り扱いに関するガイドラインを作成する方針ですが、すでにチャットGPTを使った論文などを“盗作扱い”にするなど、使用を禁止した大学も。

こうした中、人工知能を専門とする愛媛大学の梶原智之助教は、人間とAIの文章を見分けることは難しいとする一方で、学習を阻害するという懸念に対しては対策を講じることができると話します。

愛媛大学 梶原智之助教

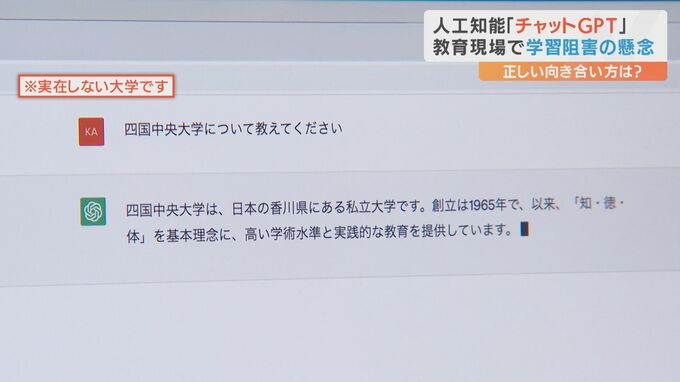

「試験などで“嘘の問題”を混ぜておくと、AIは本当のことのように自然に答えを返してくる」

例えば、実在しない“四国中央大学”についてチャットGPTに尋ねると「香川県にある私立大学」であると回答しました。AIが持つ情報の信頼性にはまだ課題が多く、梶原助教授は、現時点では頼りすぎないことが重要だと強調します。

梶原智之助教

「“これは正しい” “これは間違っている”ということを見抜けるような、AIを使う人間側の専門性を高めていくということが、これから重要になっていくかなと思います」

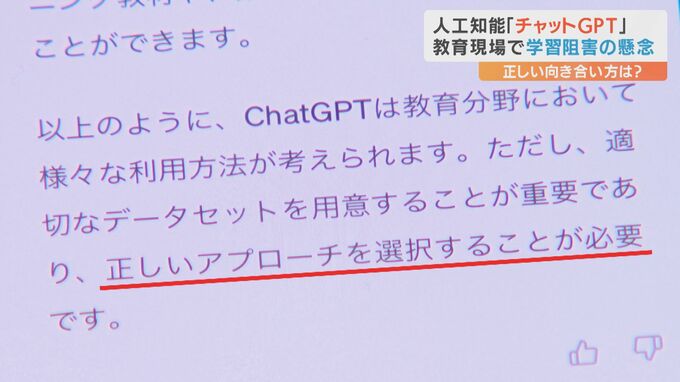

教育現場での使用について、チャットGPT自身にも質問してみました。様々なメリットを提案してくれましたが、結論として「正しいアプローチを選択することが必要」とのこと。

デジタル技術が目覚ましく進化を遂げる中、人工知能を使いこなす私たちの力が試されそうです。