どこからでも「入りやすく」 死角があり「見えにくい」場所

また、通学路に潜んでいる危険は、交通事故だけではありません。

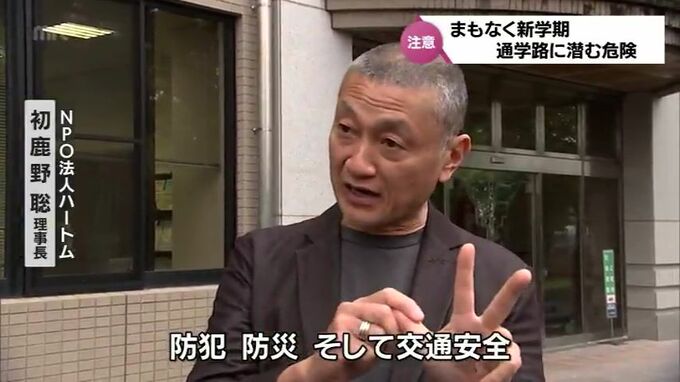

(NPO法人ハートム 初鹿野 聡 理事長)

「安全を考えるときには、まず、3つ整理する必要がある。防犯、防災、そして交通安全」

こう話すのは、安全安心なまちづくりアドバイザーの初鹿野 聡さんです。

(記者)

「ここを通学路と見立てた場合、どんな危険がありますか?」

(NPO法人ハートム 初鹿野 聡 理事長)

「危険というよりも、まず、分かりやすいのは人がいない。気にかけてくれる人がいるか、いないか、大きな分かれ目です。ここには人がいないから、非常に監視力が弱い」

こうした人目のない場所で起きやすいのが、「声かけ」事案。

「ペットを見せてあげる」「お母さんが病院に運ばれたから一緒に行こう」

こうした言葉で子どもに近づき、連れ去りなどにつながるおそれもあります。

宮崎県警察本部によると、小学生への声かけ事案は去年136件、発生。

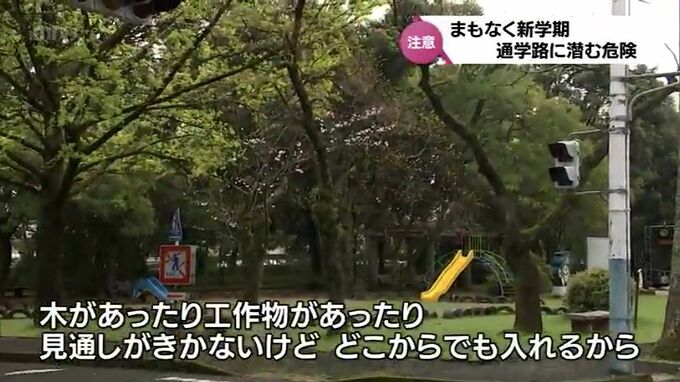

どこからでも「入りやすく」、かつ、死角があり「見えにくい」場所で起きやすいといいます。

(NPO法人ハートム 初鹿野 聡 理事長)

「こっちを見るとしげみが多い。木があったり、工作物があったり、見通しがきかないけど、どこからでも入れちゃう。だから、あのゾーンは『入りやすく』『見えにくい』ゾーン、機関車の裏側」

(記者)

「全く見えないですね」

災害時は近くの大人のとこに行って「助けて」と言いなさい

そして、通学中の危険と言えば、「自然災害」も忘れてはいけません。

(NPO法人ハートム 初鹿野 聡 理事長)

「(災害時は)近くの大人のとこに行って、『助けて』と言いなさい。これは防災も防犯も共通するところ。身を守るのに人の力は借りましょう。知恵も借りましょう。そこにいる、人みんなで助け合って、みんなで命が助かるというところまで(子どもに)教えてもらえるとありがたい」

まもなく迎える新学期。

「通学路」の危険を事前に確認し、対策を話しておくことが大切です。

※MRTテレビ「Check!」4月4日(火)放送分から