生ごみを可燃物と分けて回収する小林市

一方、細かいごみ分別に力を入れている自治体もある。

小林市では、市民がごみ袋と一緒に白いポリバケツを持って集積場にやってきた。

(丸山記者)

「バケツの中は何ですか?」

(市民)

「生ごみを入れるんですよ」

小林市ではおよそ20年前の2005年から、生ごみを可燃物と分けて回収。

集まった生ごみはたい肥化して再利用している。

その結果、小林市のリサイクル率は2020年度、40.1%と県平均の17.1%を大きく上回りトップとなっている。

(小林市生活環境課・金丸浩二課長)

「長年の土台、地域性というかそういう制度が確立しているので、市民に周知されています。今住んでいる私たちの世代が後世に環境を残す、未来に向かった環境保全につながる、二酸化炭素の削減にもつながるということで、浸透されていったのかなと思います」

(丸山記者)

「市外から来た人は『え~?』って声もあるんじゃないですか?」

(小林市生活環境課 金丸浩二課長)

「それはもちろんあります。転入されてきたには、制度が違いますので、戸惑う方、びっくりされる方はいると思います」

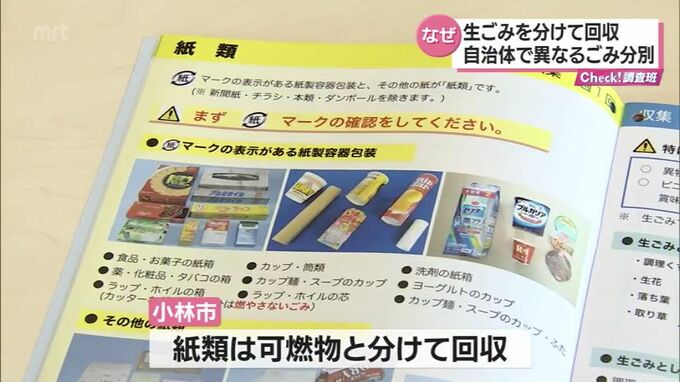

さらに 紙は燃やすごみと別 分別の種類は7種25品目

さらに、小林市では、紙類についても燃やすごみとは分けて回収。

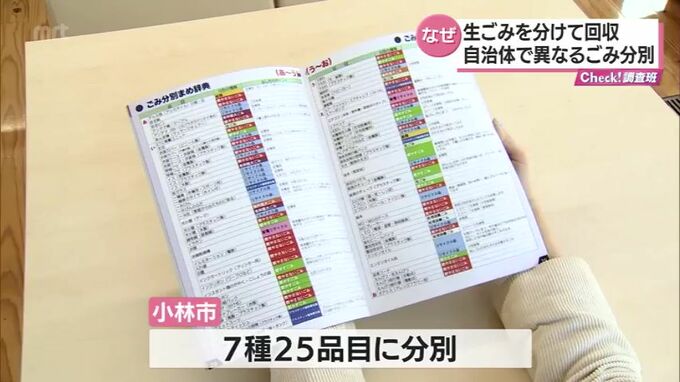

分別の種類は7種25品目にも及ぶ。

細かく決められたごみ分別のルールについて市民は…

(小林市民)

「当たり前で全然気にならない」

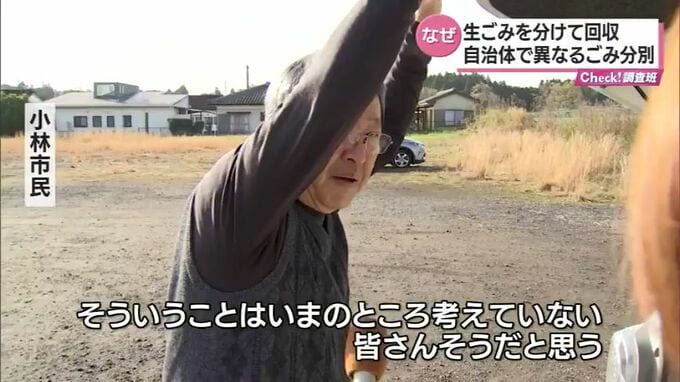

(丸山記者)

「めんどくさいなと思われたことは?」

(小林市民)

「そういうことはいまのところ考えていない。皆さんそうだと思う」

地域づくりの一環としてごみの制度をどうしていくか

自治体によって異なるごみの分別。

ルールの浸透には住民の理解が欠かせない。

(中央大学総合政策学部・環境社会学 篠木幹子教授)

「誰もが絶対に関わるし、毎日何かを排出する観点から、地域づくりの一環としてごみの制度をどうしていくか、住民に行政はどう自分たちの考えを伝えていくかということを考えていくのが、とても重要だと私自身は考えています」

※MRTテレビ「Check!」3月30日(木)放送 「Check!調査班」から