「ごみの分別」について考えます。

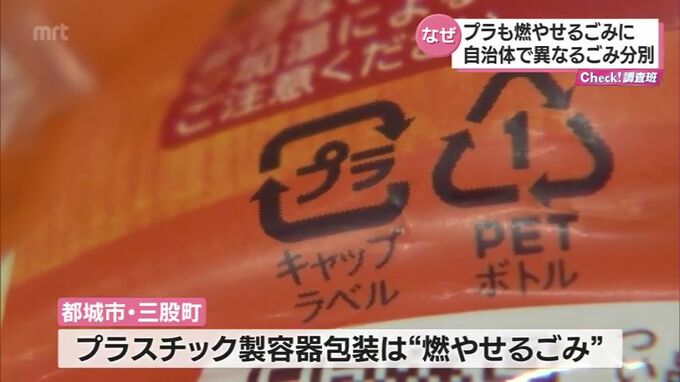

プラマークのついたプラスチック製容器包装ですが、皆さんのお住いの市町村ではどのように捨てていますか?

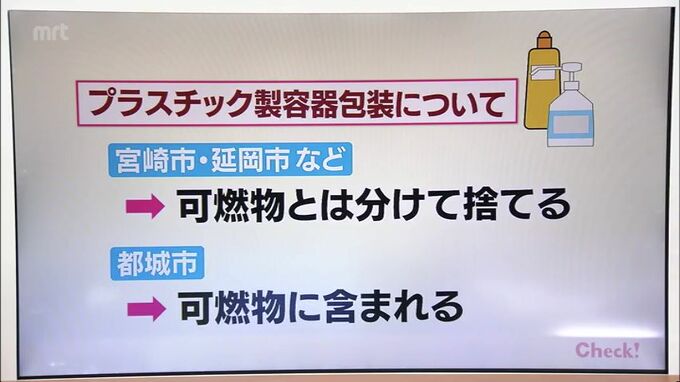

宮崎市や延岡市など宮崎県内ほとんどの自治体では、可燃物とは分けて捨てるというルールになっています。

その一方、都城市ではプラスチック製容器包装は燃やせるごみに含まれています。

プラスチックを分別するか、しないかでは、手間が全然違ってきます。

なぜ、自治体によってごみの分別が異なるのか、その理由を調べました。

なぜ、都城市はプラスチックごみを燃やしているのか?

(丸山敦子記者)

「プラスチック製品は多くの自治体で可燃物とは別で捨てられていますが、都城市ではプラスチックは燃やせるごみとして扱われています」

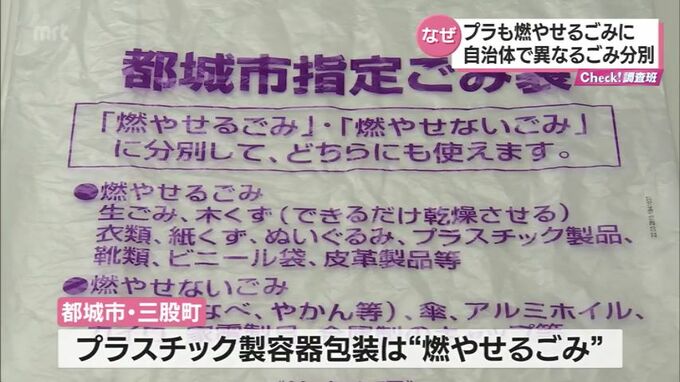

こちらは、宮崎県都城市の指定ごみ袋。燃やせるごみの中には、生ごみ、木くず、衣類などのほか、プラスチック製品と書かれている。

実は、県内では、26市町村のうち、都城市と三股町だけプラスチック製容器包装を燃やせるごみとしている。

多くの自治体でプラスチックごみを分別している中、なぜ、都城市では燃やしているのか。

市の担当者は…

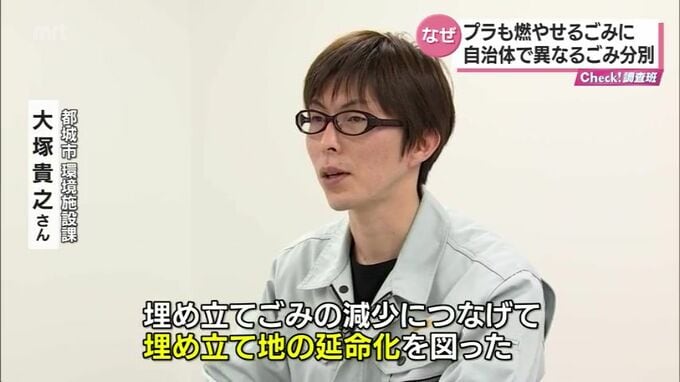

(都城市環境施設課 大塚貴之さん)

「その目的としては、それまで埋め立てていたプラスチックごみを焼却することで、埋め立てごみの減少につながり、埋立地の延命化を図りました」

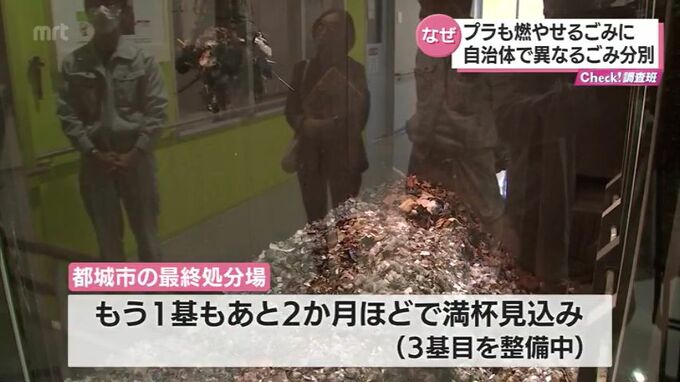

都城市の埋立地はあと2か月で満杯に

背景にあるのが、一般廃棄物最終処分場、いわゆる埋立地の限界。

プラスチックは燃やすと有害物質が発生するため、これまで最終処分場に埋め立てられていたが、都城市では、2基あるうちの1基がすでに満杯となり、もう1基も、あと2か月ほどで満杯になる見込みだ。(3基目を整備中)

こうした事情から市は、2015年に、性能が上がった焼却施設を新しく整備した際、焼却時の熱エネルギーも有効活用できるため、プラスチックを可燃物に追加した。

専門家によると、最終処分場の確保は全国的に課題となっていてその対応は自治体の事情によってさまざまだという。

(中央大学総合政策学部・環境社会学 篠木幹子教授)

「どこの地域でも最終処分場のひっ迫の問題というのはあるのですが、その時にどうやって自分のところでごみを処理しようかという時に『すごく立派な施設を造ることができる』『用地も確保できる』、『お金も確保できる』という自治体もあれば、なかなかできない自治体もある。なので、どの地域でも自分たちができる可能な形のごみの分別を処理を選んでいる」