放送法の事実上の解釈変更をめぐる総務省の行政文書。当時総務大臣だった高市大臣は、8日の国会でも、自身に関する部分は「ねつ造」と主張。野党側との議論は平行線をたどりました。文書には「けしからん番組は取り締まるスタンスを示す」との発言も。専門家は、政治家が番組の個別に介入し出したら「日本の未来はない」と指摘します。

「日本の未来はない」放送の“政治介入”懸念

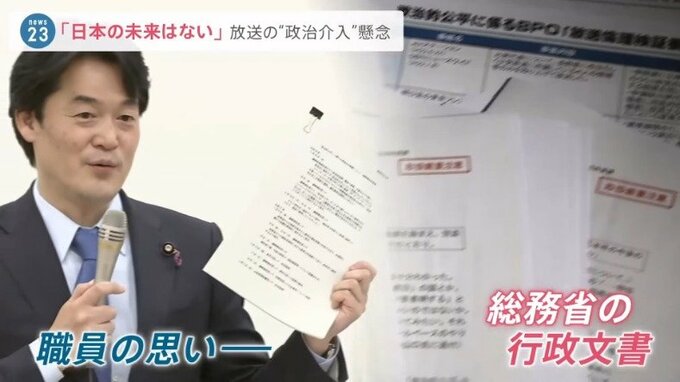

総務省の職員から行政文書を受け取った小西参院議員。職員の思いを、こう代弁しました。

立憲民主党 小西洋之 参院議員

「私はこの内部告発してくださった方の最大の思いは、この違法な解釈。いつでもプーチン大統領のような人が現れたら、日本の放送局を止めることができる。そういう恐ろしい解釈をこの世から消して、放送法を国民の手に取り戻してほしいと」

1950年にできた放送法は戦前、政府に管理されていたラジオが戦争に協力する放送をしてきたことへの反省から生まれました。

放送法に詳しい 立教大学 砂川浩慶 教授

「放送法っていうのは放送局を取り締まるためではなくて、放送局に表現の自由を認めている法律」

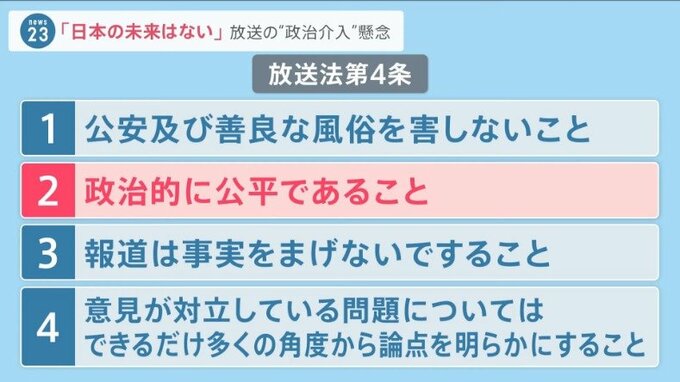

その上で4つの基本方針が定められています。

【放送法第4条】

1.公安及び善良な風俗を害しないこと

2.政治的に公平であること

3.報道は事実をまげないですること

4.意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること

今回、問題となっているのが2つ目の「政治的公平」の解釈についてです。

安倍政権で総理補佐官をつとめた礒崎陽輔氏が“事実上の解釈変更”を求めてきたとされています。

行政文書には、こんな発言が記されています。

礒崎総理補佐官(当時)の発言

「けしからん番組は取り締まるスタンスを示す必要があるだろう」

「サンデーモーニングはコメンテーター全員が、同じことを述べている等、明らかにおかしい」

解釈の変更を求める動きに、当時の山田総理秘書官は懸念を示していたことも記されています。

山田総理秘書官(当時)の発言

「政府がこんなことをしてどうするつもりなのか」

「言論弾圧ではないか」

専門家は政府や政治家が番組に介入する問題点をこう指摘します。

放送法に詳しい 砂川教授

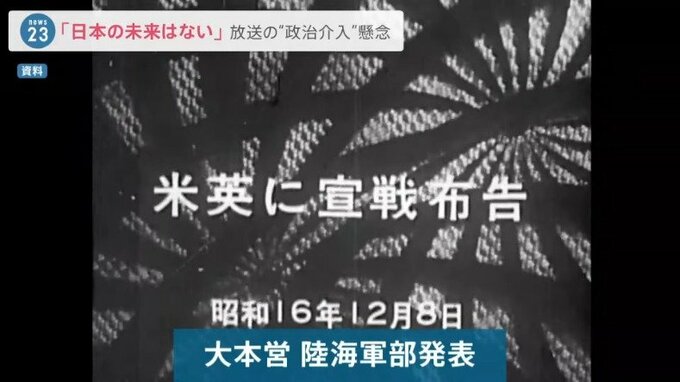

「大本営発表の反省に立って日本の戦後の放送制度はできているので、政治家が『あれは良い』『これは良い』なんていうことをやったら、その国は滅びるというのは人間の歴史が証明しているわけなので」

「政治家が『これは放送していい、これは放送しては駄目』なんて言い出したら、日本の未来はない」

大本営発表とは太平洋戦争中に軍部と報道機関が一体となって、戦況が悪化する中、うその戦果を伝えたものです。

国民に正しい事実が伝わらず、戦争を長引かせる結果につながったとも言われています。

放送法に詳しい 砂川教授

「これは別に放送局を守るためではなくて、国民の知る権利というものから考えても、言論というものに国が介在してくるというのはやはり避けるべき」