青森県内の優れたものや取り組みに迫る「キラリ逸品」。今回は「鶴子まんじゅう」です。創業から100年を超えた今も当時の製法を守り続け、八戸を代表する銘菓として県外の人にも愛されています。ただ近年はコロナ禍など様々な試練に直面していますが、新たな光も差しています。

皇室にも献上された銘菓

南部藩の総鎮守として、古くから多くの信仰を集める八戸市の櫛引八幡宮。その西参道の入り口にたたずむのが、創業102年の和菓子店・萬榮堂(まんえいどう)です。

※来店客は

「やっぱり萬榮堂の『鶴子まんじゅう』が一番おいしい。去年なんかも3回くらい来て。ここの『鶴子まんじゅう』がおいしい」

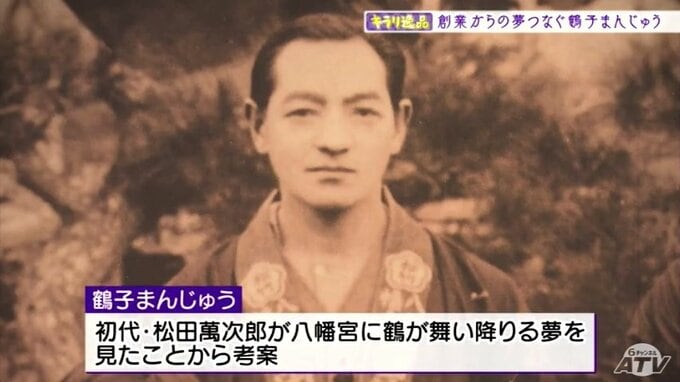

萬榮堂の元祖「鶴子まんじゅう」はきめ細かな粉をまぶした真っ白な見た目と、楕円の形が特徴です。初代・松田萬次郎が八幡宮に鶴が舞い降りる夢を見たことから考案し、1998年には全国菓子大博覧会で内閣総理大臣賞を受賞したほか、皇室にも献上されました。

その味を守るのは、2013年に青森県内初の伝統和菓子職人に認定された3代目の松田智司(まつた・さとし)さん。水あめと一緒に練ったたっぷりの餡を地元産の小麦と黒砂糖の蜜を混ぜた黒糖生地で包む創業以来の製法にこだわります。

※松田智司 社長

「鶴子まんじゅうには従事していなかった時に(修行先から)帰ってきただけで、味が変わったと(客に)言われて。その分、萬榮堂の『看板の重み』というか『鶴子まんじゅうの重み』を、きちんと聞いて守って引き継いでいかなきゃいけない」

そして専用のオーブンで焼いたあと、米粉と砂糖、砂糖蜜を混ぜた粉「落雁粉(らくがんこ)」をまぶして完成です。

伝統の味 粉が落ちてこそ 鶴子まんじゅう

※市川麻耶キャスター

「いただきます。生地が柔らかくて上品でほんのりとした甘さが、とってもおいしいです。食べる時にどうしても粉が落ちてしまいますが、これこそが鶴子まんじゅうだなあと感じます」

このこぼれ落ちる粉こそが「鶴子まんじゅう」たらしめるゆえん。松田社長は、自信を持って伝統の味を証明する要素だと言います。

※松田智司 社長

「粉がいっぱいついて、ぼろぼろ落ちるのが鶴子まんじゅうだって私は言うんです。粉が落ちないで、ぴちっとなっているのは、鶴子まんじゅうじゃないよと」

こうして創業から1世紀を経た萬榮堂の鶴子まんじゅうは、今や地元・八戸だけでなく青森県外の人にも愛されるようになりました。しかし、近年は多くの困難に直面しています。