30年以内に70%から80%の確率で発生すると言われている南海トラフ地震。最大クラスの地震が発生すれば高知県内26の市町村で震度7、そのほかの市町村でも震度6以上の強い地震が起きる可能性があり、長いところでは揺れが3分以上続くと想定されています。

津波は沿岸部の市町村すべて10メートル以上、黒潮町と土佐清水市では全国最大の34メートルと想定されています。また、早いところでは地震発生から3分で1mの津波が押し寄せてくるおそれがあります。

県は東日本大震災の教訓も踏まえ、全国トップレベルのスピードで対策を進めてきました。県内に建設された津波避難タワーは今年度末で123基に。室戸市には全国唯一の津波避難シェルターが建設され、避難路や避難場所の整備率は目標を達成しました。

県は2009年に「行動計画」を策定。さまざまな取り組みを進めた結果、想定死者数は当初の4万2000人から2025年3月には4300人まで減少する見込みで、将来的には限りなくゼロに近づける方針です。また、発災後、1日でも早く日常生活を取り戻せるよう、復興方針の草案とりまとめ、復興に向けた体制づくりや業務の手順書を作成するなど事前復興の取り組みも進めています。

(県南海トラフ地震対策課 黒岩章 課長)

「1番の課題は津波から早期避難意識率。これまでの世論調査では70%しか意識率がないので100%に近づけていきたいと考えている」

県では家庭や学校でも防災への意識を高めてもらおうと被害の想定や身近な備えなどについてまとめた「南海トラフ地震にそなえちょき」を配布しています。

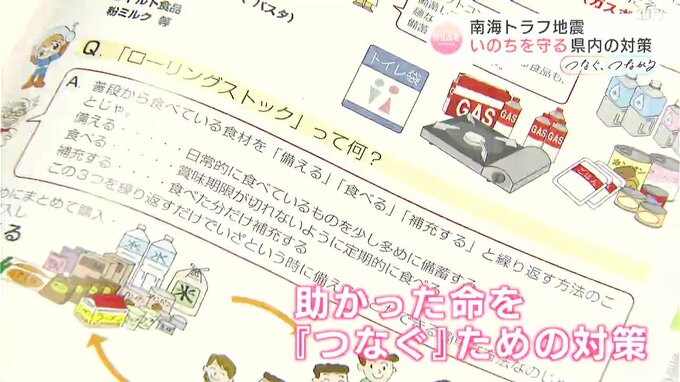

この中では助かった命を「つなぐ」ための対策も紹介されています。特別な備蓄品ではなく、普段から口にしている水や食料を「備える」「食べる」「補充する」ことを繰り返すローリングストックや、車の燃料が半分になる前に満タン給油をするといったことは日々の生活にすぐ取り入れられます。

そして、「揺れたらすぐに逃げる」という意識を常に持っておくことも大切です。

(県南海トラフ地震対策課 黒岩章 課長)

「地震はいつ起きるか分かりません。朝なのか夜起きるのかすらわからないので、地震が起きた時には揺れが収まったらすぐ避難することが大事。助かる命が増えるのでしっかりと意識してほしい」