宮城県産のアカガイは、国よりも厳しい県の基準値を超えるまひ性貝毒の検出で出荷できない状態が続いています。こうした状況を受け、県は2日、基準を緩和することを決定しました。

まひ性貝毒は、アカガイなどの二枚貝が有毒なプランクトンを取り込むことで起こるものです。

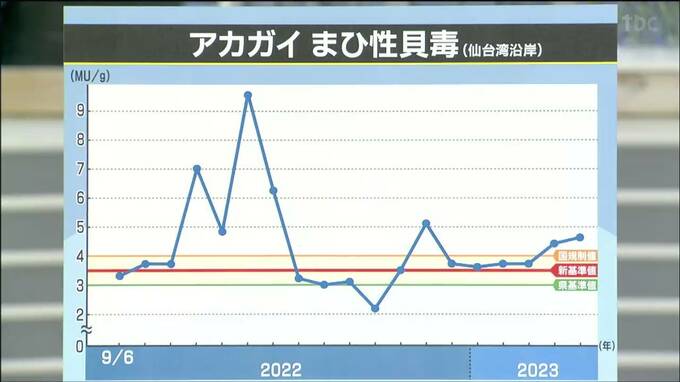

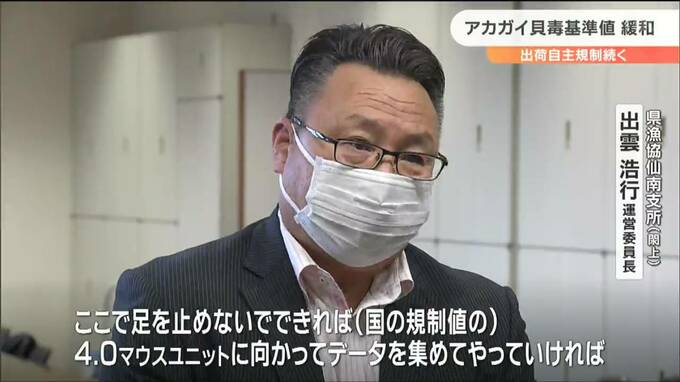

国の規制値は、▼4マウスユニットですが、県の出荷自主規制の基準値は、それよりも厳しい▼3マウスユニットとなっています。

漁業関係者や有識者が出席して開かれた県貝毒対策連絡会議では、県の基準値を▼3.5マウスユニットに緩和する案が了承されました。

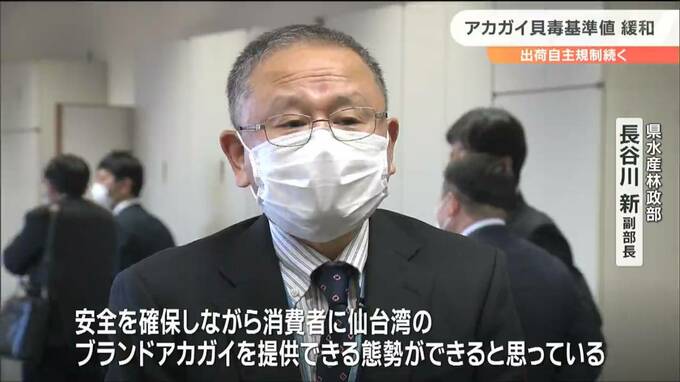

県水産林政部 長谷川新副部長:「安全を確保しながら消費者に仙台湾のブランドアカガイを提供できる態勢ができると思っている」

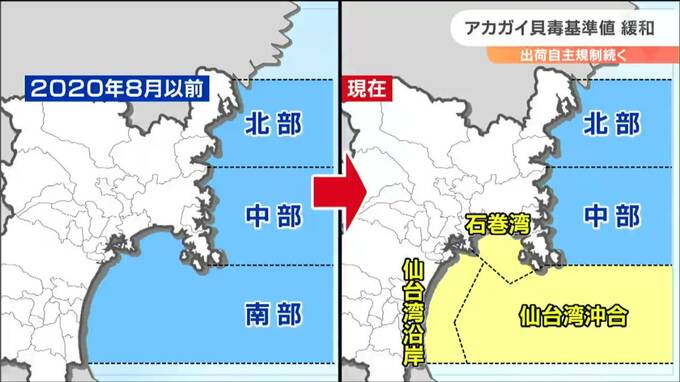

ここ数年、県内では貝毒による出荷自主規制が相次ぎ、2020年8月には、それまで3つに分かれていた監視海域のうち、主な産地の名取市閖上を含む南部をさらに3分割して規制の網がかかる海域を小さくしていました。

それでも去年9月以降の漁期は、閖上で出荷できた期間はわずか1週間、実際の出漁は4日にとどまり、漁業関係者から緩和を求める声が上がっていました。

県漁協仙南支所(閖上)出雲浩行運営委員長:「ここで足を止めないでできれば(国の規制値の)4.0マウスユニットに向かってデータを集めてやっていければ」

県は1週間程度、周知した上で新しい基準値を運用していくことにしています。

去年9月にアカガイ漁が始まってからの検査値の推移です。

▼3マウスユニットがいまの県の基準値、4マウスユニットが国の規制値です。閖上を含む仙台湾沿岸では国の値は下回ったものの、県の基準を上回るケースも目立ちます。基準値を緩和し▼3.5マウスユニットにすると基準をクリアし出荷が可能になる日数が増えるのがデータからも分かります。