水揚げの減少は、地元の飲食店、加工業者に影を落としています。重さや脂肪分などの基準を満たしたサバをブランド化した「八戸前沖さば」を扱うこの店では、県外からの観光客などに自慢の味を提供しています。

※訪れた人は

「東京などで食べるものとは比べ物にならない。脂がのっていておいしい」

しかし、ここ数年、安定した量が入荷できず、ストックしていたサバでやりくりしてきましたが、このまま不漁が続けば、提供できなくなると強い危機感を抱いています。

※サバの駅 沢上弘駅長

「八戸前沖サバにこだわっていきたいと思ってこの15年16年がんばってきたので、だけどもなければどうしようもないからどっかの港から仕入れるっていうこともやっぱり選択肢の一つかなと。・・・どうしてもここにはサバがなければならない街なんですよね」

しめさばや燻製などの加工品を手がける地元の加工業者では、「八戸前沖さば」から大きく舵を切りました。

※ディメール 木村興社長

「弊社の商品でも前沖サバとついているものがあったんですけど、ここ2年くらいでパッケージもリニューアルして国内産に変えているんですよ。前沖ではないけれども、要するに高い加工技術をアピールし続けて全国の皆様から選ばれ続けていくことが大事かなと思っています」

こうした対応で売り上げはコロナ禍前の水準まで持ち直し、企業として存続を図りつつ地元の経済に貢献しています。しかし、前沖さばを使った商品作りをあきらめたわけでは決してありません。

※ディメール 木村興社長

「(早く)戻ってきてくれという感じですね。雨ごいならぬサバごいをやらなきゃだめかなと」

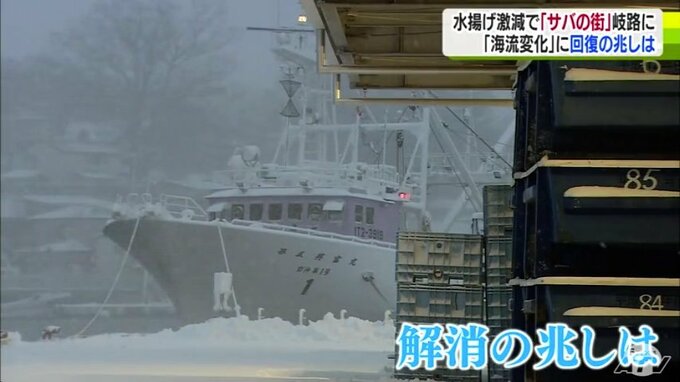

関係者の不安が解消される兆しはあるのでしょうか。

※国立研究開発法人水産資源研究所 由上龍嗣(ゆかみ・りゅうじ)さん

「こうした状況がすぐに解消するかというと、すぐには解消しないという風に考えられていて、現在解消される兆しも見られていないので、5年10年といったスパン(期間)で変っていくものですので、来年再来年急に改善するといったことは考えにくい」

港町・八戸でサバを取り巻く環境が岐路に立たされています。

※キャスター

「八戸港でのサバの漁期は例年であれば9月から11月で、この期間に水揚げされ基準を満たしたものが「八戸前沖さば」としてブランド認定されます。しかし去年2022年はそもそもサバが獲れないため、認定に至っていません。回復の見通しも厳しい中、「サバの街」存続をかけて飲食店や加工業者などが模索を続けています」