気象庁は、16日から巨大地震に対応する新たな情報「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の運用を始めました。

この情報の目的は、北海道から岩手県にかけてのエリアで、マグニチュード7以上の地震が発生した際に、より大きな地震への警戒を促すというものです。

なぜこのような注意情報を新たに始めたのか?そこには11年前の教訓がありました。

2011年の東日本大震災の2日前、マグニチュード7.3の地震が発生し、福島県内でも沿岸部に津波注意報が出ました。

その2日後、マグニチュード9.0の東日本大震災が発生しました。

この教訓を生かすために16日から始まったのが「北海道・三陸沖後発地震注意情報」です。

気象庁は、北海道から岩手県の太平洋沖にかけてマグニチュード7程度以上の地震が発生した場合に、その後マグニチュード9クラスの巨大地震が発生する可能性があることへの注意を呼びかけます。

県内で対象となるのは、3メートル以上の津波が想定される浜通り沿岸の10の市と町です。

この情報が発表された場合、該当自治体は、住民などに対し1週間、ただちに避難できる態勢をとるよう呼びかけることになります。

ただし内閣府は、「事前の避難の呼びかけなどは行わない」としています。

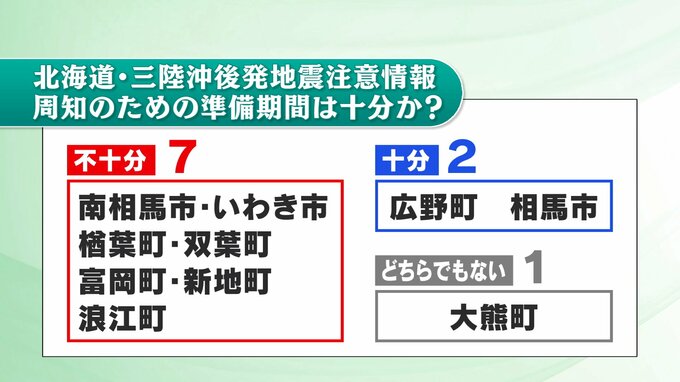

今回県内で対象となった自治体は、この注意情報をどう考えているのでしょうか?

各自治体の担当者に取材したところ、10の自治体のうち、7つの市と町がこの情報を住民に周知させるための準備期間が不十分だと話していました。

たしかに、内閣府がこの注意情報のガイドラインを出したのは11月なので、1か月あまりの準備期間しか自治体には与えられませんでした。

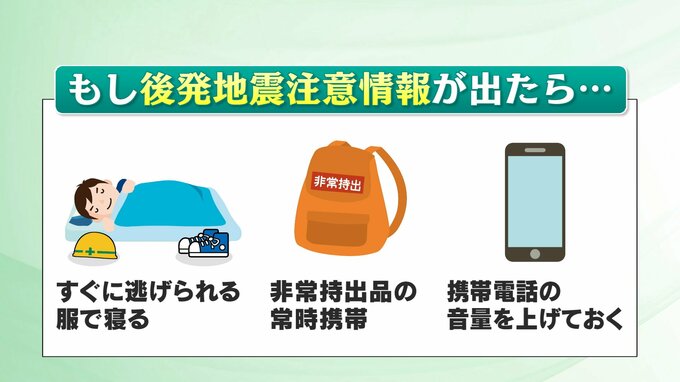

もしこの情報が出た場合、どんなことに注意すればいいのでしょうか?

基本的にはすぐに避難できる準備をしておくことが大事なので、1週間程度はすぐに逃げられる服で寝たり、非常持ち出し品を常時携帯したりすることなどが考えられます。

実際に巨大地震が起きる確率は、100回に1回程度とされています。

ただし巨大地震が起きなかったとしてもいつ大きい地震が起きても大丈夫なように備えておくことが重要だと思います。