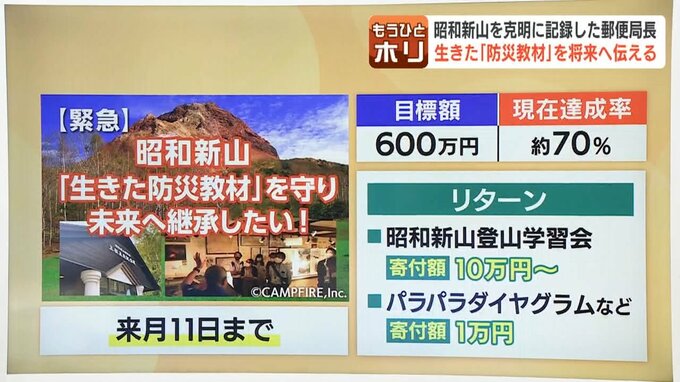

火山教育の拠点となる場所が、ピンチを迎えています。

白い噴煙が立ち上る昭和新山。その頂を見つめ続ける銅像があります。三松正夫さんです。

1943年、有珠山の噴火活動でできた「昭和新山」。

当時、郵便局長だった正夫さんは、その姿に魅せられ、太平洋戦争末期でカメラも観測機材もない中、山が作られる過程を記録し続けました。

そして、正夫さんの膨大な資料を、後世に残したのが孫娘の夫の三朗さんです。

洞爺湖有珠山ジオパーク推進協議会 加賀谷にれ 事務局員次長

「三松三朗さんがやってきた取り組みは、大地の遺産を保全し教育活動に活用すること」

この2人の貴重な資料と”遺志”を伝える記念館が、いま危機を迎えています。

「どうぞ。こちらが、三松正夫記念館です」

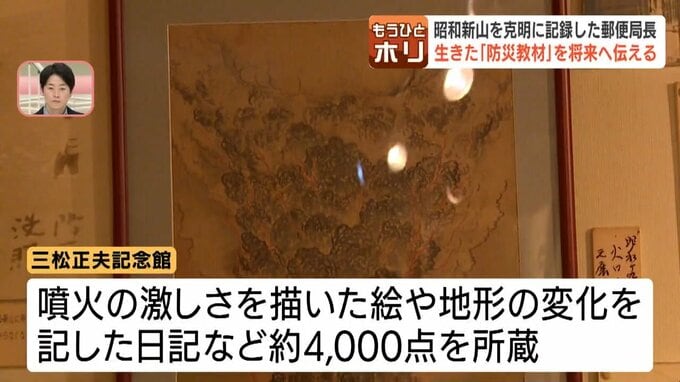

昭和新山の麓にある「三松正夫記念館」。

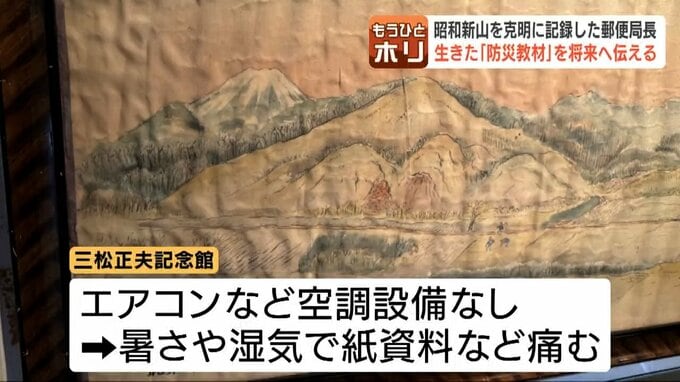

正夫さんが自ら、噴火の激しさを描いた絵や、地形の変化を克明に記した日記など、およそ4000点もの資料が所蔵されています。

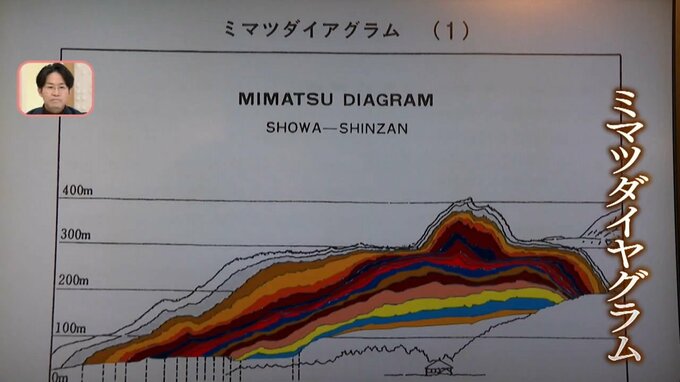

特に貴重なのは、『昭和新山』の形成過程を詳細に記録した『ミマツダイヤグラム』と呼ばれるものです。

正夫さんは、有珠山の噴火から「新しい山」が生成される一部始終をおよそ2年間にわたり、定点観測しました。

洞爺湖有珠火山マイスターネットワーク 川南恵美子事務局長

「カメラもフイルムも満足に手に入らない時代でしたので、こうやって絵で、描き留めてくれた」

正夫さんの肉声がHBCのアーカイブに残されていました。

三松正夫さん(1970年代のインタビュー)

「噴火当時、戦争中だから異に騒ぎが大きかった。隆起は1日30cmくらいだったが、噴火が猛烈で、傍で見ていて激しかった」

20年から30年ほどの周期で噴火を繰り返すとされる有珠山。正夫さんが亡くなったのは、くしくも1977年。有珠山の噴火と同じ年でした。

正夫さんの後継者として昭和新山を見守り続けたのが、正夫さんの孫娘の夫、三朗さんでした。

1988年に記念館を設立し、火山の防災教育に力を入れました。

そして、2000年。

杉田和俊記者(2000年噴火の当日)

「ついに噴火です!3月31日午後1時過ぎです。いま噴火しました」

「逃げて!早く!」

またも、有珠山は噴火したのです。

洞爺湖の温泉街や周辺の国道などに大きな被害を出した一方、噴火の兆候を事前に確認することができ、住民らおよそ1万6000人は噴火前に避難。1人の犠牲者も出さずに済みました。

正夫さんと三朗さんの取り組みが、この「奇跡」の礎になったといわれています。

三松三郎さん(2014年)

「有珠山は繰り返し噴火する山だから、昭和新山の誕生という火山の1ページを次の噴火にどう役立てるか」

子どもを中心とした地域の人たちに、火山とともに生きる知恵を語り続けてきた三朗さん。

ことし7月、壮瞥町の自宅で、窓越しに昭和新山を眺めながら旅立ったといいます。

洞爺湖有珠山ジオパーク推進協議会 加賀谷にれ 事務局員次長(21日)

「火山をよく学んで、ちゃんと恐れる。ちゃんと避難する。そんな活動を地域の教育活動として、実践していたのが、三松三朗さんでしたので」

しかし…

馬場佑里香記者

「(昭和新山の麓にある)こちらの三松正夫記念館。長く火山防災について学ぶ拠点になってきましたが、いま建物の老朽化や貴重な資料が痛むなど、大きな危機を迎えています」

記念館は、40年ほど前に建てられ、エアコンなどの空調設備がありません。

保管されている資料は『紙』が中心で、夏の暑さなどで限界を迎えているといいます。

洞爺湖有珠火山マイスターネットワーク 川南恵美子事務局長

「どんどん気候も変わってきて、湿気も多かったりする。そんな中で、これが三朗さんが大事に守ってきた物なのであれば、私たちが、さらにきちんと守っていきたい」