県内の優れたものや取り組みに迫るキラリ逸品。今回は西目屋村の土産品として作られている目屋人形です。この愛らしい表情と姿は村の歴史を伝えていますが、今、あることで再注目されています。

世界自然遺産、白神山地の玄関口である西目屋村。ここで村の土産品として古くから作られているのが…

※小野寺紀帆キャスター

「ありました、目屋人形。着物姿の女性が炭俵を背負っています」

野良着をまとった愛らしい表情の目屋人形は、かつて村の一大産業だった炭焼きに端を発します。特に盛んだったのが、今は津軽ダムに水没した砂子瀬(すなこせ)地区です。山あいのため稲作が難しく、若い女性がコメを買うため重い炭俵を背負っておよそ12キロの道のりを運んだと言い、その姿を再現したのが目屋人形です。

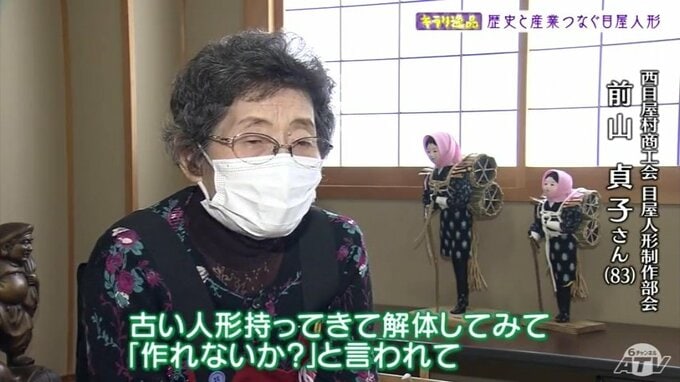

人形の制作は昭和初期、若者たちが始めました。ただ、その伝統は1960年後半に一時、途絶えてしまいます。しかし、35年前、村おこし事業の一環として復活に向けた話が持ちあがり、白羽の矢が立ったのが商工会女性部人形制作部の前山貞子さんでした。

※前山貞子さん(83)

「古い人形持ってきて解体してみて、作れないか?と言われて1年かかった」

現在、人形制作部のメンバーは3人。農閑期を利用して4月までに30体を作ります。材料のほとんどは村内で調達し、胴体は木で、足は稲わらで作り、それぞれのパーツを組み合わせます。

※田澤誠子さん(75)「全部手縫いしたり手作業が多くて大変な人形です」

※三上勝子さん(74)「慣れれば楽しいと思う」

※田澤誠子さん(75)「まだ楽しくない」

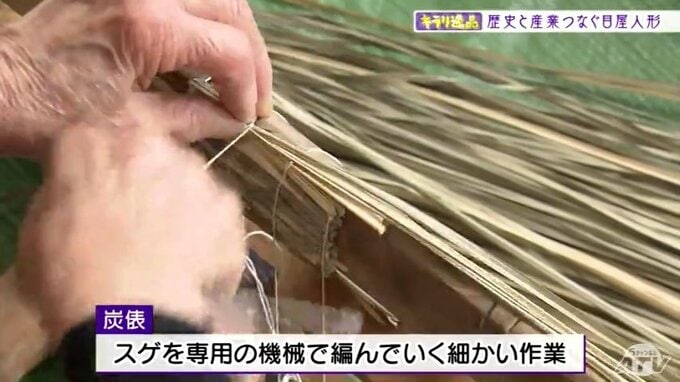

最も手間がかかるのは人形が背負う炭俵です。材料となるスゲを専用の機械で編んでいきますが、細かい作業に時間と集中力を要します。

さらに、担当する前山さんは、炭を運んでいた60年以上前の自分の姿もイメージしながら作業していると言います。

※前山貞子さん(83)

「2俵背負って30キロ近くあったと思う。それを背負って歩いたの私も。重くて大変だったよ、2俵がやっとだった」

その苦労はいかほどか、かつての着衣で炭俵を担ぐ体験ができるため1俵を背負って見ました。

※小野寺キャスター

「重たい、前かがみになってしまいますね。これ2つ分で30キロ、12キロも歩くなんて大変ですよ」

こうした西目屋村の生活と歴史を今に伝える目屋人形は、前山さんたちの努力が実って、復活後、年間100体以上作られるようになり成人式の記念品としても贈呈されていましたが、ここにきて制作できる数が減ってきていると言います。

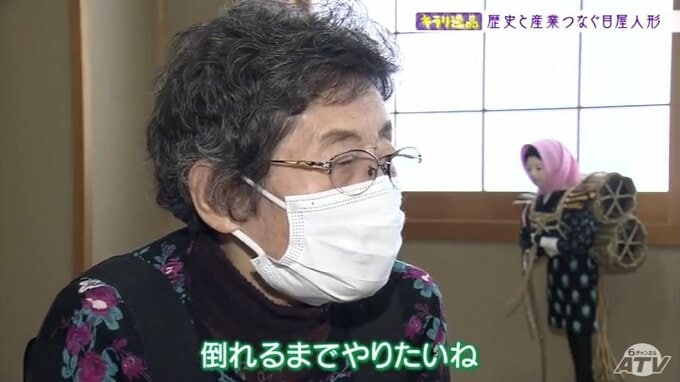

※前山貞子さん(83)

「後継者がいない。後継いでやってほしいなとは思っているけどもどうかな」

復活当初のメンバー12人のうち、現在も続けているのは前山さんだけ。さらに木綿の絣(かすり)に使う布を仕入れていた呉服店が閉店し、再び人形制作に逆風が吹いています。

ただ、昨今のあるブームに乗って思いもよらない追い風も吹き始めていると言います。

※西目屋村役場 竹内賢一郎さん

「目屋炭を去年復活させました。山を整備していく上で細い木とか捨てられている木をまた集めてくるとまた炭が出来るのではという思いで2年前に窯を作って製品にしたのが去年」

戦後、価格の安い輸入木炭が流通したことで需要が減少し、姿を消していた目屋炭でしたが、この村の施策がアウトドアブームに乗って勢いづき、現在、薪を製造・販売する企業が興味を示すなど需要が高まっています。

※西目屋村役場 竹内賢一郎さん

「歴史もまた注目してもらって目屋人形を飾るだけでなくて意味を知ってもらえたらうれしいです」

かつて日本有数の木炭産地だった西目屋村。復活した目屋人形が背負うのは、これまでの歴史とこれからの未来、それに地域の人たちの希望です。

※前山貞子さん(83)

「ずっと続けて炭焼きもやってほしいし、人形も私が作らなくなってもやってほしいと思う。一緒にがんばっていきたいけども倒れるまでやりたいね」