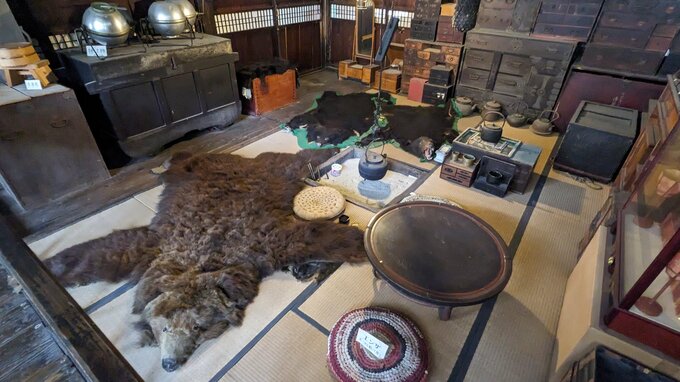

また、マタギに関する展示では野兎を捕まえる道具や、小鳥を捕まえるワナ、火縄銃などが並べられています。

農具では千刃こきや足踏み脱穀機など、今では使われていない資料が所狭しと並んでいます。

5つの資料館をめぐったあと、案内されるのは碧祥寺の本堂です。

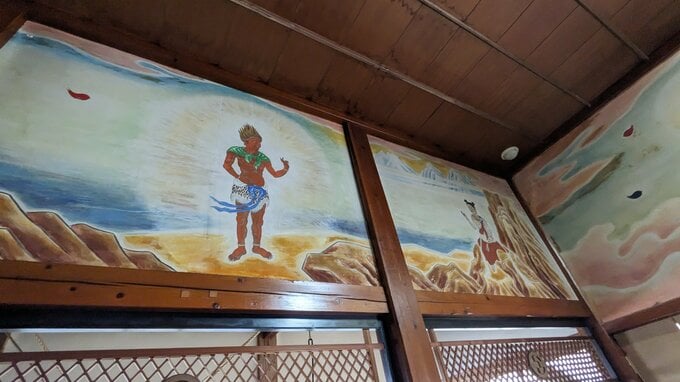

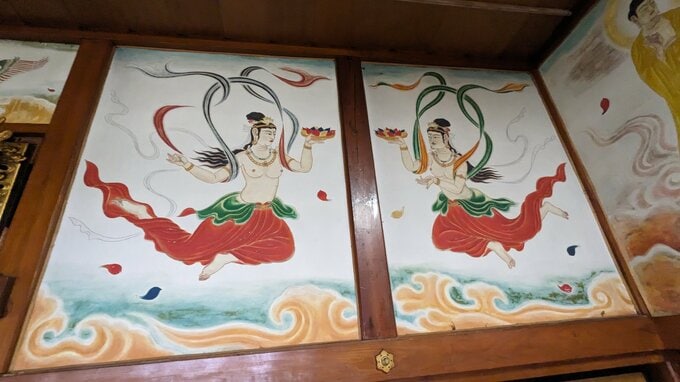

本堂を見渡すと、仏画家の笹沼寛祐画伯が14年かけて描いた42枚の壁画が飾られています。

岩絵の具で描かれた「施身聞偈」「加陵頻伽」などの作品は華やかさと重厚感にあふれ、訪れた人の中には思わず涙する人もいるということです。

碧祥寺住職の太田宣承さんは「今では考えられない文化や暮らしの有りように驚いたり、関心される人が多いです。親子で訪れて、昔の暮らしについて会話するきっかけにしてほしいです」と話していました。

あと1か月ほどで、西和賀は深い雪に覆われる季節を迎えます。

雪の季節を前に、昔の生活用具などを眺めながら、当時の雪国の人たちの暮らしに思いを馳せてみてはいかがでしょうか?

碧祥寺博物館は火曜日が休館日です。