新米も店頭に並び始め実りの秋を迎えていますが、ここ最近、猛暑を通り越した酷暑によるコメの品質や作況の低下が懸念されています。こうしたなか、発想の転換で酷暑に対抗したコメ作りを研究する現場を取材しました。

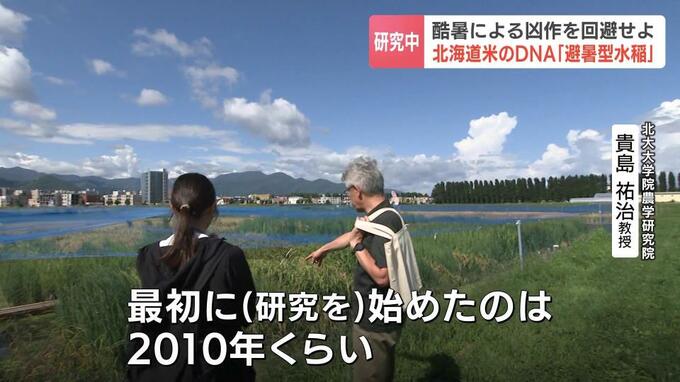

北海道大学の西側にある実験用の水田です。

酷暑対策の米作りと言っても暑さに耐えられる品種を研究しているのではありません。

北大大学院農学院 貴島祐治教授

「避暑型水稲というのを提案しています。寒くても育つ、暑くなる前に収穫できるような稲ができないか」

全国的に猛暑に見舞われた2025年の夏。

本州ではコメの品質や収量の低下する「高温障害」の影響も見られました。

ここ数年、猛暑を通り越した酷暑による凶作が懸念されるなかコメ作りを守るにはどうしたらいいのか。

北海道大学大学院農学院の貴島教授の研究グループが研究しているのが「避暑型水稲」です。

コメ作りについて、栽培する場所ではなく時期を「避暑」してしまうというものです。

■コメの収穫スケジュール

通常、コメ作りは春に、種をまいて、苗を作り、5月から6月に田植えを行って、9月ごろに稲刈りをします。

一方、研究チームが提案する「避暑型水稲」は、一連のコメ作りの行程を2か月ほど前倒しすることで暑さがピークを迎える7月、8月を前に収穫をしてしまいます。

こうした栽培を可能にするのが「本州米」とは違った性質を持つ「北海道米」の遺伝子だということを突き止めました。

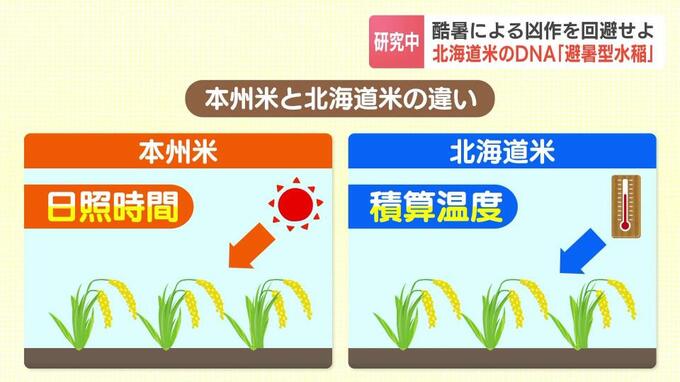

■「感光性と非感光性」

「本州米」のコメは太陽の光を感じる性質を持ち日が短くなってくる=お盆が過ぎた時期に出穂します。

一方、「北海道米」は太陽の光ではなく積算の温度が一定に到達すると穂が出ように品種改良が進められたため「積算の温度」しだいで収穫スケジュールを大幅に前倒しすることが可能だというのです。

北大大学院農学院 貴島祐治教授

「最初に(研究を)はじめたのは2010年くらい。期せずしてわれわれの研究がこうした環境に偶然マッチして」

研究チームは、今後「北海道米」特有の「温度に応じて穂を出す」遺伝子を本州の地域ごとのブランド品種に組み込み、改良していくことを目指しています。