南海トラフ地震の今後30年以内の発生確率が「60%~90%程度以上」に更新されたことについて、専門家は「非常に切迫していることに変わりはなく、日ごろの備えが必要」と話しています。

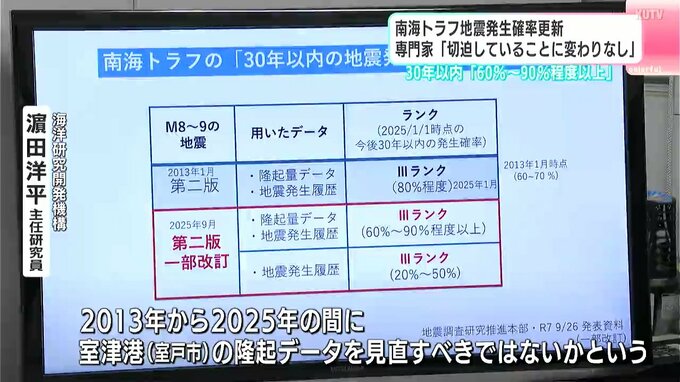

南海トラフ地震の30年以内の発生確率については、これまで過去の地震の規模などをもとに発生間隔を予測する「時間予測モデル」を使い「80%程度」としていました。しかし、この「時間予測モデル」について最新の研究で修正すべき点が見つかったとして新たなモデルで計算し直したところ、30年以内の発生確率は「60%から90%程度以上」となりました。一方で、別の計算モデルを使用すると算出される発生確率は「20%~50%」になるということです。

発生確率が大きく変動したかのように感じる今回の見直し。国立研究開発法人海洋研究開発機構の濵田洋平(はまだ・ようへい)主任研究員はどのように受け止めているのでしょうか?

(国立研究開発法人海洋研究開発機構 濵田洋平 主任研究員)

「今回はあくまで計算方法の見直しによるもので、何かこの期間において地下で変動が発見されたとかそういったわけではございません。2013年から2025年の間に室津港(室戸市)の隆起データを見直すべきではないかという研究成果が出されました。それにのっとりまして隆起量データが更新され、計算方法も少々変わっているということです」

「60%~90%程度以上」という一見、非常に高く見える数値については地震の規模などは変わらないとし、「今までと同様の備えをしてほしい」ということです。また「20%~50%」という値についても決して楽観視できるものではなく、昭和の南海地震から考えると非常に切迫した状況であることがわかるといいます。

(国立研究開発法人海洋研究開発機構 濵田洋平 主任研究員)

「昭和地震が30年以内に起こる確率を計算すると40%~70%になります。つまり今、我々が30年間で20%~50%、遠い未来の地震なのかと考えてしまうんですけど、昭和地震が起こる直前にそれを予測すると40%~70%になっているということです。ということで20%~50%というのは昭和地震直前に40%~70%という数字が示されることを考えると非常に切迫してるということは変わりない。今まで同様、食料品、避難器具を準備しておくといった日ごろの防災が重要なのは変わらない」

一方、高知県の受け止めは・・・

(県危機管理部 江渕誠 部長)

「前回の南海地震から78年が経過していて切迫度が年々高まっているというふうに考えて対策をしっかりと進めていかなければならない、対策を強化・加速していかなければならないと考えています。『地震は突然発生する』『いつ発生してもおかしくない』という考えに立って県民の皆さまも対策を進めていただきたいと思います」