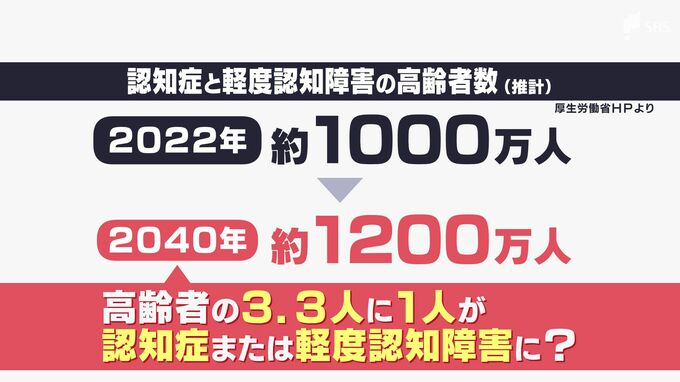

9月は認知症への理解を深めるための「認知症月間」です。厚生労働省の2022年の推計によりますと、高齢者の3.6人に1人が認知症またはその予備群とされています。誰もが認知症になる可能性がある中、認知症の人を見守り支えようという動きが広がっています。

<講師>

「認知症の方は言葉を理解するのが難しい場合がよくあります。ゆっくりと簡潔な言葉で伝えてみて下さい」

9月17日、静岡県富士宮市のショッピングモールで「認知症サポーター養成講座」が開かれました。認知症の症状や接し方などを学ぼうと、多くの人が参加しました。

<参加者>

「身近な人に認知症の方がいるので何か役に立てる情報が得られたら」

富士宮市に住む勝亦清人さん(77)と妻の初江さん(80)です。夫の清人さんは70代前半のころ、認知症と診断されました。

厚生労働省によりますと、2022年の認知症と軽度認知障害の高齢者の推計は合わせて1000万人を超え、2040年には高齢者約3.3人に1人が認知症または予備群になると見込まれています。

富士宮市に住む勝亦清人さん(77)と妻の初江さん(80)です。

夫の清人(きよと)さんは、70代前半のころ、認知症と診断されました。

<妻・勝亦初江さん>

Q. 病名は何ですか?

「(脳)血管性認知症っていうんです。ここ2年ぐらいひどくなりましたね。会話が日常会話にならない。徘徊があるから夕方になると『実家に帰ります』って言うんですよ。ここが家だよって言ってもわからなくなっちゃうみたいで」

そんな夫婦が楽しみにしているのが、月に一度のソフトボールです。これは、認知症がある人やその家族、ボランティアが集まる「認知症カフェ」の一環として行われています。

<参加した女性(パートナーの男性が認知症)>

「家にいると世話する者と世話される者になってしまうでしょ。やっぱり出かけるとまた違う」

<参加した女性(夫が認知症)>

「二人きりで話しを毎日するしかないから、こういう場所があると、私も気が晴れる」

<初江さん>

Q. 表情も含めて違いますか?

「違いますね。やっぱり外に出た時の方がね。こういうところに連れてくれば、みんなも見てくれるしいいですね」

<富士宮フレンドシップクラブ 下村彰宏代表>

「助けてあげようとかそういう気持ちじゃなくて、みんなが楽しくやれればいいな」

こうした運動や人との関わりは、認知機能の改善や認知症の発症を遅らせると言われています。

静岡市では、認知症予防に役立ててもらおうと、運動や脳トレーニング、レクリエーションを組み合わせた市独自のプログラムを開発しました。

<参加者>

「動かして脳を活性化しないと。いろいろ物忘れしたりどこに置いたんだっけと非常に不安になることがありますし」

<参加者>

「筋力が衰えてくるから人との交流もなくなってくるから大事かなと思います」

<静岡市地域包括ケア推進課 柴山佳輝さん>

「健康寿命という、元気で過ごせる期間というものがあるんですけども、最後まで認知症も体のこともずっと元気で暮らしていただければと思っております」

富士宮市で行われていたソフトボールのように、認知症の人やそうでない人も気軽に参加できる「認知症カフェ」は静岡県内の様々な場所で開かれています。

また、認知症についての相談も各市町の地域包括支援センターなどで受け付けています。