ブリの幼魚・フクラギにより発生した富山県南砺市の給食での集団食中毒。富山市では、学校給食でのフクラギの提供を17日以降中止することがわかりました。原因となったのは、ブリやイワシなどの赤身魚で発生するヒスタミンです。特徴は「焼いても分解されない」。県の担当者は、ヒスタミンの発生を防ぐため赤身魚は5℃以下で管理するよう呼びかけます。

富山市教育委員会は、市内の幼稚園や小中学校の給食で予定されていた「フクラギのかば焼き」の提供を17日以降中止すると保護者向けに通知しました。

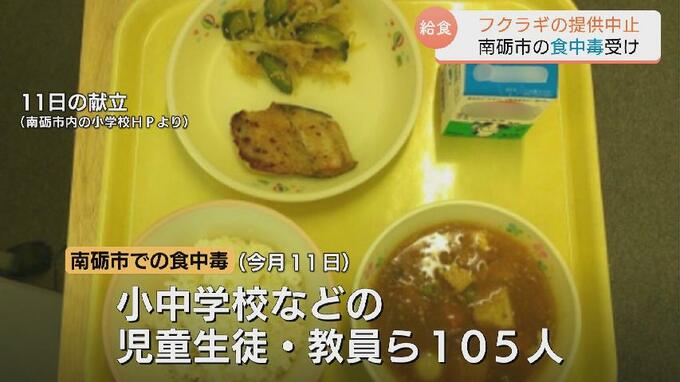

これは今月11日、南砺市の小中学校などの児童生徒や教員ら105人が給食で出されたフクラギを食べたあとに唇の腫れや発疹などを訴えたことによるものです。今回の食中毒の原因はフクラギの切り身から検出された高濃度の「ヒスタミン」でした。

「焼いても分解されない」ヒスタミン食中毒を防ぐには

ヒスタミンとは、ブリやイワシなどの赤身魚を常温で放置することで発生するアレルギー物質です。

赤身魚の体内には、「ヒスチジン」というアミノ酸が含まれています。しかし、死んだ後に不適切な温度管理などで放置されると、「ヒスタミン産生菌」が増殖。体内のヒスチジンをヒスタミンに変換してしまいます。

ヒスタミンを含んだ赤身魚を摂取すると、1時間以内に頭痛や発疹などのアレルギー症状が起き、ひどいときは呼吸がしづらくなることもあるといいます。

ヒスタミンの特徴は、一度発生すると「焼いても分解されない」というものです。

富山県生活衛生課 西尾英美里課長

「通常の加熱調理では壊れないものになりますので、生成されないということが大事」

県の担当者は、赤身魚は常温では放置せず5℃以下の温度で管理するよう注意を呼びかけています。

富山県生活衛生課 西尾英美里課長

「生魚を購入された際には、持ち歩き時間が長いと、どうしても魚の温度も上がってしまいますので、買い物したらすぐ帰って冷蔵庫に入れることが大事」