高知市の小学校にかわいいアカウミガメの赤ちゃんがやってきました。子どもたちは絶滅危惧種のウミガメと触れ合い、小さな命を肌で感じていました。

春野西小学校の4年生の教室に小さなアカウミガメの赤ちゃんたちがやってきました!学校では20年ほど前からウミガメを保護する活動を行っています。11日は高知大学総合研究センターの斉藤知己教授が授業を行い、子どもたちはウミガメの生態やふ化しやすい海の環境などについて学びました。

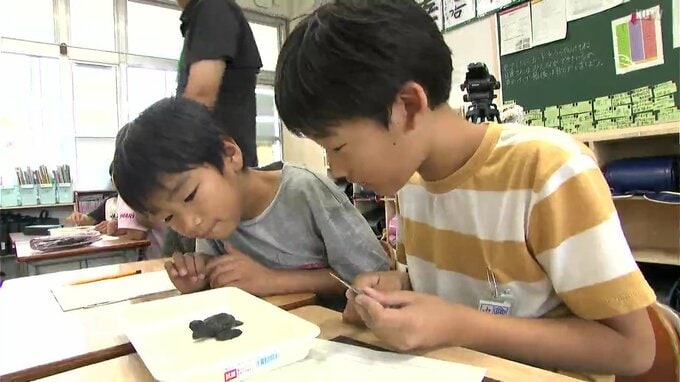

授業の後、20日前にふ化したばかりのアカウミガメを手に取って観察。手のひらにも満たない7センチほどの小さな命にやさしく触れ、甲羅のうろこの数を数えたり顔をつき合わせたりと興味津々な様子でした。

(児童)

「めっちゃ動きゆう!かわいすぎる」

「あったかい」

「聞いてたより甲羅が意外とかたい」

「思ったより柔らかくて甲羅はかたかった」

「こんな小さい時期のカメは触ったことがないから、こういう感触なんだと思って驚きました。口の部分(くちばし)はあると思ってなかったから、あるのを見てびっくりした」

斉藤教授によりますとダムや堤防などの建設でウミガメの産卵に必要な砂浜は以前より減っているといいます。子どもたちは、砂がないところでは自力で起き上がれない子ガメの性質も観察し、砂浜の大切さを学んでいました。

観察したウミガメのうち2匹は、正面玄関に設置された水槽でおよそ2か月間、子どもたちとともに過ごします。その後は高知大学に引き取られ、海に放流されることになっています。

(児童)

「がんばって大切に育てたいと思います」

「楽しくエサやりをしたいと思います」

「立派なカメに育ってほしいです。めっちゃかわいいと思います。天敵に食べられないような頑丈なカメに育ってほしいです」