能登半島地震の影響で漁獲量が激減した、富山湾のシロエビやベニズワイガニの生息状況の調査結果が、漁業者に報告されました。調査はこの夏、海中ロボットで新湊沖の海底を撮影したもので、シロエビ、ベニズワイガニともに一定数の生息が確認されました。

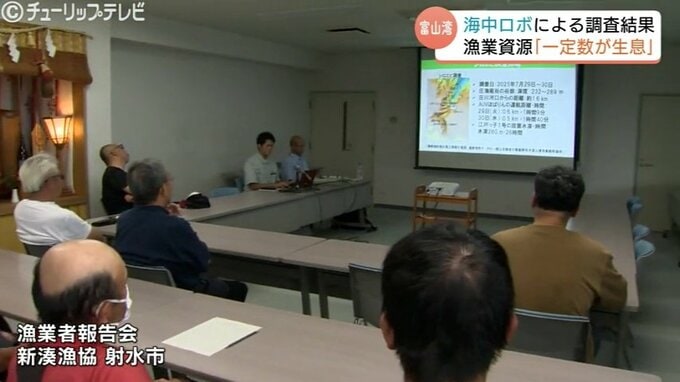

射水市の新湊漁協で開かれた漁業者向けの報告会。

県水産研究所がシロエビやベニズワイガニの生息状況の調査結果を速報として説明しました。

富山湾では能登半島地震で発生した海底地すべりが記録的な不漁の原因とされ、県水産研究所は国の協力機関と海底調査を実施。

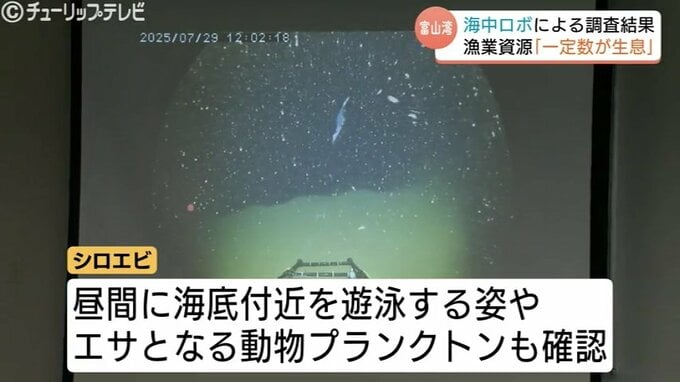

ことし7月29日から4日間、新湊沖のシロエビとベニズワイガニの漁場で海中ロボット「ほばりん」などを使って、深海映像の撮影や海水の採取を行い、生息状況や海底環境を調べていました。

9日の報告会では三箇真弘研究員が、昼間に海底付近を遊泳するシロエビやエサとなる動物プランクトンの生息も確認できたことを紹介。

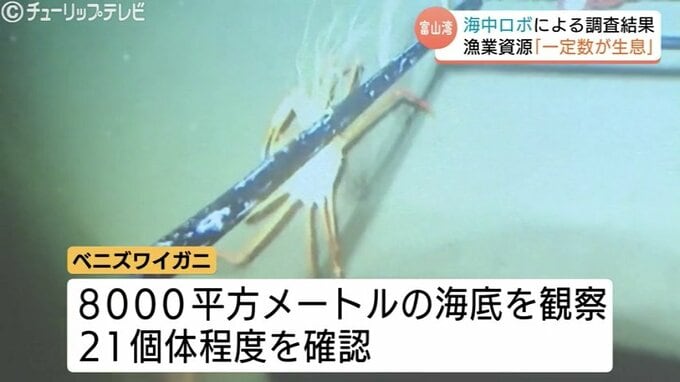

また、ベニズワイガニは8000平方メートルの海底を観察した結果、21個体程度を確認し、漁獲対象となる甲羅の幅が9センチ超えのオスもいたとしました。

県水産研究所 三箇真弘研究員

「海底地すべりや乱泥流の影響を受けてシロエビやベニズワイガニはほとんどいないことも危惧しておりましたが、今回の調査で一定数のシロエビとベニズワイガニの生息を確認することができました」

漁業者からは「違う場所で撮影することはあるのか」、「調査は今後も続けるのか」といった質問が出ていました。

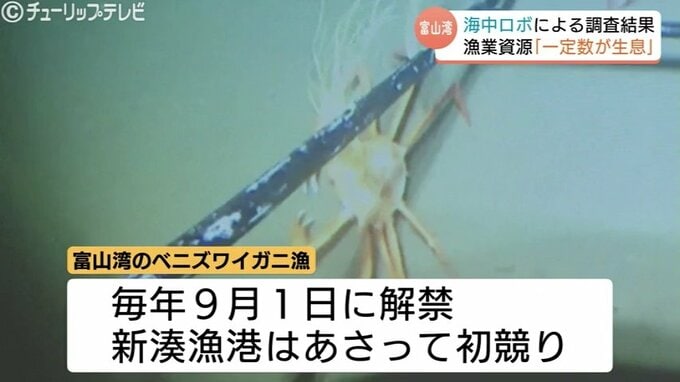

富山湾のベニズワイガニ漁は毎年9月1日に解禁され、新湊漁港では11日初競りが行われます。

ベニズワイガニ漁師 塩谷久雄さん「研究所の方々も尽力されて自分たちのためにこうやって映像撮ってね。こうやって見せていただいて感謝してますよ。これをやっぱり参考にしながら今後の漁につなげていけたらと思ってます」

県水産研究所では「調査結果が水産資源の回復につながるのはこれから」としていて、年内に調査結果を取りまとめる方針です。