東京電力柏崎刈羽原発を巡っては新潟県独自の3つの検証の一つ、『事故が起きた際の避難』について検証委員会がおよそ5年をかけて議論し、456の論点を取りまとめました。避難検証委員会の委員から話を聞き、残された課題などをシリーズでお伝えします。

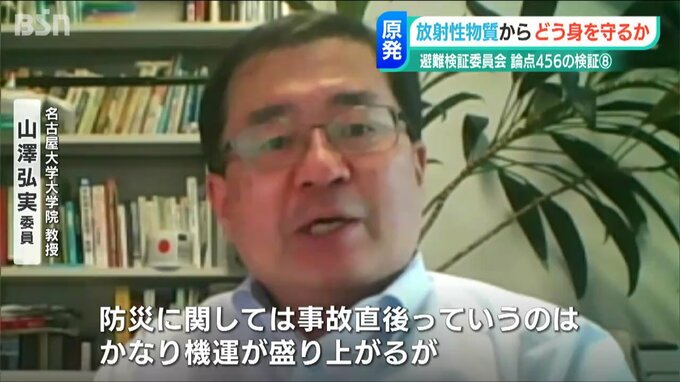

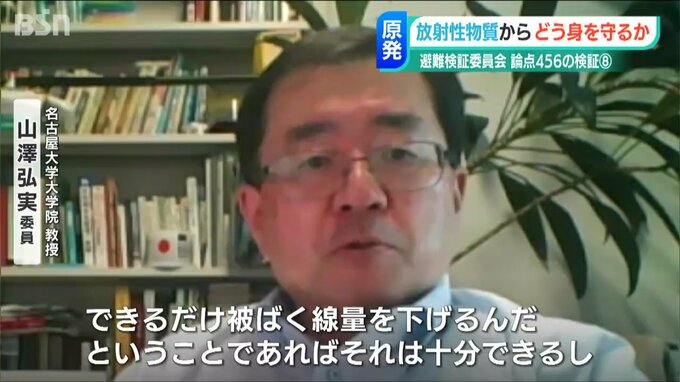

今回話を聞いたのは、環境放射能や大気拡散を専門とする名古屋大学大学院教授の山澤弘実委員です。

【山澤弘美委員】

「防災に関しては事故直後というのはかなり機運が盛り上がるんですけれども、その後数年経つと冷めてしまうということがあって、それをこれだけ時間をかけて福島第一原発の事故後10年をまたいでできたっていうのはかなり大きな成果があったんじゃないかなと思います。住民の立場から考えるとやはりこの原発が近くにあるっていうこと自体がまず不安要因になっていて、それに対して仕組みとしてどんな対応が取れるんですかということを出した。というのはやっぱり全国的に見てもいい例になるんじゃないのかなというふうに思っています。」

山澤委員が指摘する課題、それは『プルーム防護』についてです。『プルーム』とは原発事故によって放出された放射性物質が雲のような塊となり、大気に乗って流れていく現象です。

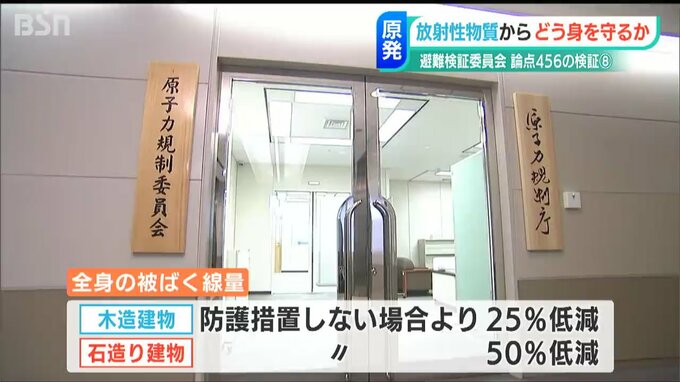

目に見えないプルームから身を守るための有効な手段の一つが『屋内退避』です。この屋内退避をめぐっては木造の建物と石造りの建物で効果に違いがあることが原子力規制委員会が行った試算で分かっています。

ただ、山澤委員はこうした情報も含め「何のために屋内退避するのか」が住民に伝わっていないと指摘します。

ただ、山澤委員はこうした情報も含め「何のために屋内退避するのか」が住民に伝わっていないと指摘します。

【山澤弘実委員】

「屋内退避で難しいのは、退避してください。屋内に入ってくださいっていう説明でやることの説明になってるんですけれども、やっぱり屋内退避で何を避けようとしているのか何を防護しているのかについても少し説明を加えてやるべきだと思うんですよね。木造施設であるとかコンクリート施設であるとか、そういった違いを例えば外部被ばくを下げる、それから内部被ばくを避けるといったような意味合いでいろんな観点が出てきて、それがちょっと複雑って言ったらいいんですがそれほど単純ではないので、そこも踏まえてちゃんと説明してもらえるといいのかないうふうに思います。

福島第一原発の事故の際、国は放射性プルームがどう拡散するか『SPEEDI』という計算ソフトで予測しましたが、原子力規制委員会は確実な予測ができなかったとして避難の判断には使用しないことを決めました。

ただ、山澤委員は自身が行っている研究では拡散予測は可能だとしていてそれを用いれば屋内退避や避難の実効性が上がるとしています。

【山澤弘実委員】

「1時間単位はとても言えませんけれども、例えば明日の午前中はプルームが来る可能性があります。だけれども夕方以降、明日の朝まではプルームが来る可能性は極めて低いですね。といった予報が出せるんですね。特に屋内退避が長期に及ぶ場合は一定程度の屋外活動がないと生活維持できませんのでじゃあいつ外に出ていいんですかと時間帯がわかるだけで、かなり屋内退避の実効性が上がるんじゃないのかなと思います。そういった部分が、現状の規制庁の考え方でもう使わないという形で、門前払いの状態になっている形ですともう充実させることができない。ということになってしまうと思うんですよね。その部分はすごく大きな問題だなと思っています。そこを何とか考え直していただけると我々としても、じゃあ、こういうことでこういった仕組みを作ってみましょうかといったような次の技術的な開発の目標も立てやすくなるなというふうに思ってます。」

今回の避難検証委員会の報告書では被ばくについて委員の考え方が割れ、報告書ではそれぞれの委員の意見を載せる形でとりまとめられました。山澤委員の被ばくについての考え方を聞きました。

【山澤弘実委員】

「一般住民の方で言うと、『線量限度』と言ったような言葉で議論しようという意見も委員会で出ましたが、これは私は成り立たないというふうに考えています。事故が起きて放射性物質が出てきたときは何らかの被ばくが、すべて回避できればいいですが、回避できるできないというのは防災の仕組みが全て決めるわけじゃないですよね。防災の仕組みがかなりうまく動いたとしても被ばくせざるを得ないような状況も当然出てくると。その中で我々目指すべきところは、確定的影響を出さない、これは要するに高い被ばく線量が住民の方に出るということはこれは絶対避けましょう。というのを目標に据えているということと、それから確率的影響をできる限り低減する、これは言葉言い換えれば、被ばく線量をできるだけ下げるんだ。という考え方なんですね。私はこれは合理的だと思うんですよ。今言ったような、被ばくがある程度不可避であるという状況下において、そういう考え方でその下げるあるいはその高い線量でないようにするっていう方策として、今考えているような避難のあり方とかその防災の仕組みというのはどうなんだろういう議論は私は建設的だろうというふうに思ってます。」

最後に検証委員会が議論を行ってきた、『実効性ある避難計画』について山澤委員の考えを聞きました。

【山澤弘実委員】

「できるだけ被ばく線量を下げるんだ、ということであればそれは十分できるし今でも一部は実現してるんだと思うんですね。ただ、まだ弱い部分があちこちに残っているんで、そこをしっかり手当すべきじゃないですかってのはこの報告書も言ってることだと思いますので、それはできると思います」