宮城県多賀城市の東北歴史博物館で開催中の「世界遺産 縄文」では縄文時代の土偶や土器、約420点が並んでいてその展示の中から、ここを見てほしい!というポイントを紹介していきます。

今回は注ぎ口のある土器、「注口(ちゅうこう)土器」です。急須にも似ているし、生け花にも活躍しそうな美しさ。

植物のシダに似た文様が全体に描かれたこの土器は、注ぎ口がついていることから「注口土器」と呼ばれています。

注ぎ口が低いところについていますね。

この注ぎ口よりも高いところまで液体を入れることはできないため、水などを溜めたり煮炊きをするのではなく、「注ぐ」ことに特化して作られたと考えられます。

それは、お酒だったのかも?

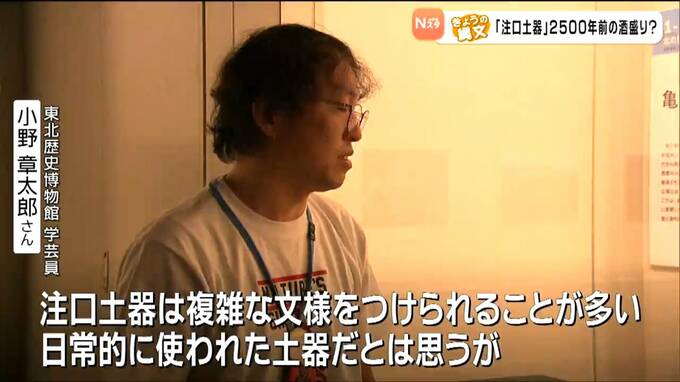

東北歴史博物館・学芸員 小野章太郎さん

「注口土器については複雑な文様をつけられることが多い。日常的に使われた土器だとは思うが、その中でも複雑な文様をあえて入れる。そこに縄文人のこだわりがあるのかなと思う」

土器の注ぎ口一つからも当時のさまざまな背景が見えてくるんですね。

遺跡からお酒のもとになった植物も見つかっていて、縄文時代にも酒造りがされていたと見られている。

注口土器のシダに似た文様も、なにかの願いが込められているのかも。