よさこい祭りが終わりさびしい限りですが、高知県南国市の県立歴史民俗資料館では「妖怪祭り」が開かれています。暑い夏にひんやりとする企画展の魅力を川見アナが取材しました。

(川見真宵アナウンサー)

「ひーっひっひっひ!こんにちは川見です。夏休みを満喫しているみなさん、きょうはたくさんの妖怪たちを紹介していきますよ…ひーっひっひっひ」

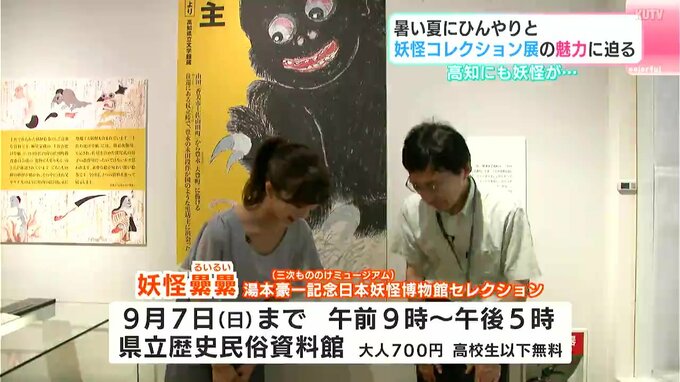

南国市の県立歴史民俗資料館には今、妖怪が集まっているんです。広島県にある日本一の妖怪専門のミュージアム。湯本豪一(ゆもとこういち)記念日本妖怪博物館に所蔵されている妖怪の絵巻や冊子などおよそ80点が展示されています。

(川見真宵アナウンサー)

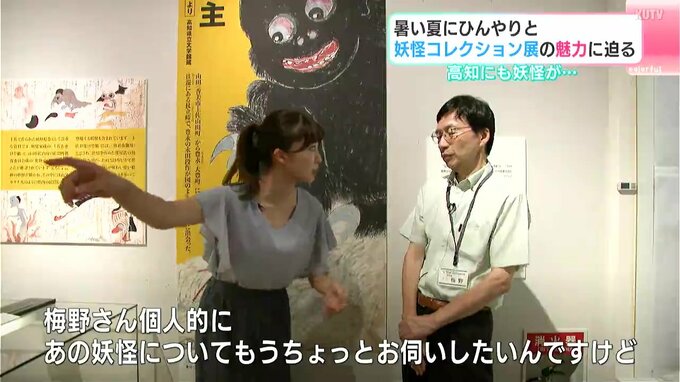

「ひーっひっひっひ!では早速私が妖怪たちを紹介していきたいのですが、妖怪について詳しくないので梅野さんお願いします」

(県立歴史民俗資料館 学芸員 梅野光興さん)

「よろしくお願いいたします」

案内してくれたのは、民俗学や妖怪に詳しい梅野学芸員です。

(川見真宵アナウンサー)

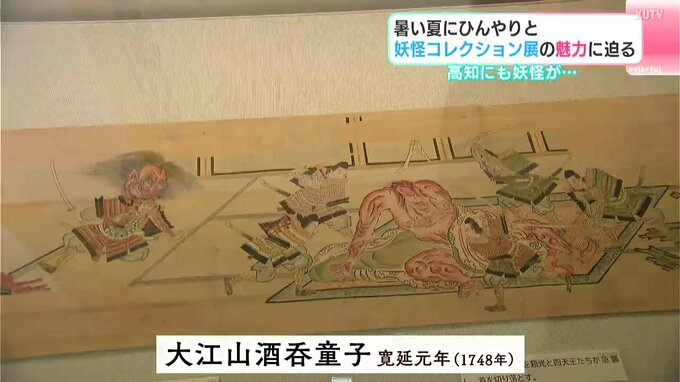

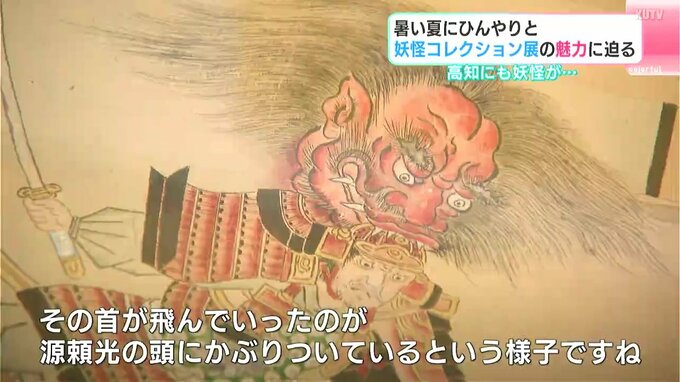

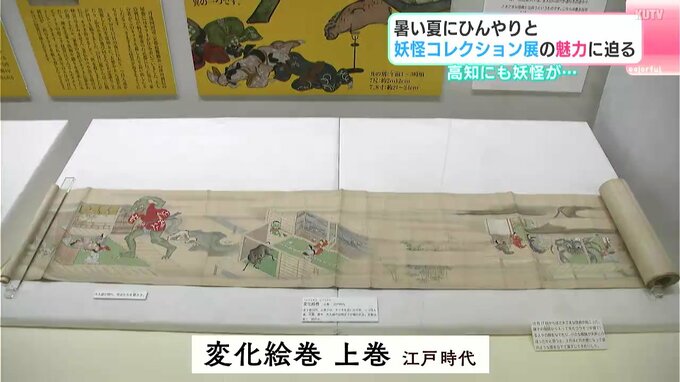

「こちらに恐ろしい鬼が描かれた絵巻がありますが、こちらはどんな絵巻なんですか?」

(県立歴史民俗資料館 学芸員 梅野光興さん)

「これは大江山酒呑童子という。これは源頼光とか武将たちがですね、鬼の館に押し入って鬼の首を切り落とした場面を展示してます。その首が飛んでいったのが、源頼光の頭にかぶりついてるという様子ですね」

「これが一重の兜だと、即死してたかもしれないんですけど、もう慌てて家来の兜も二つかぶったので、無事助かったというふうに物語には描かれてますね」

(川見真宵アナウンサー)

「先ほどは鬼でしたけれども、だいぶ妖怪のバリエーションが増えてきましたよね」

(県立歴史民俗資料館 学芸員 梅野光興さん)

「そうですね。これだと大蟹とか大入道が出てたりしますね。でもこれ、全部正体はキツネなんですね。キツネをいじめたり、殺したりしたので、その復讐のためにある屋敷に次から次へと変なものが現れるという話で」

(川見真宵アナウンサー)

「こうやって長い絵巻で見ていると、より楽しいです」

(県立歴史民俗資料館 学芸員 梅野光興さん)

「そうですね。まず絵というのは直筆で絵師の人が書いたものを一部の人が楽しむという形だったと思うんですね。でもそれだけに一つ一つが美術的にも美しかったり、色合いも鮮やかですしね。結構ダイナミックな巨大さとか広がりみたいなのも表現できるっていうのが、絵巻の魅力だと思いますね」

(川見真宵アナウンサー)

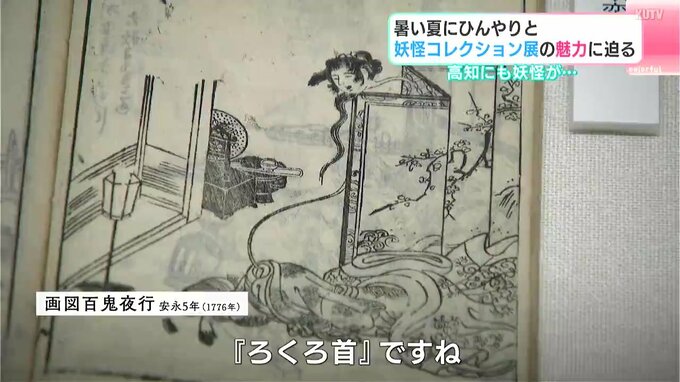

「あっ、この妖怪知ってます。『ろくろ首」ですね!そもそもはどういう妖怪なんですか?」

(県立歴史民俗資料館 学芸員 梅野光興さん)

「元々は何か首が外れてという飛ぶとかいう話だったみたいで。飛ぶ頭って書いてますよね。『飛頭蛮』って読むのか、それだけども絵として描くときには、何か体と繋がってるような絵で描くと『首が長い妖怪』としてだんだん定着していったみたいなんですね」

(川見真宵アナウンサー)

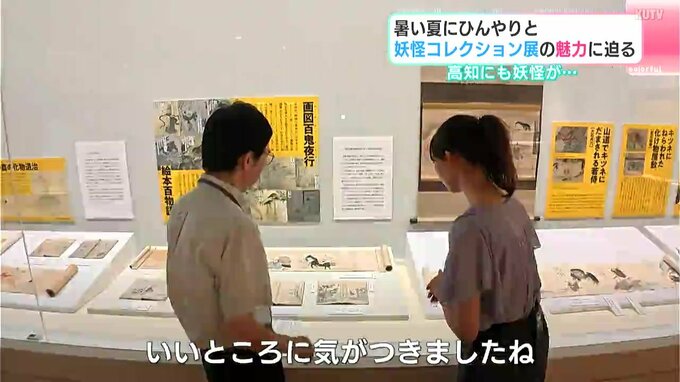

「確かにキャラクターとして首が繋がってる長~い首の方が面白いですよね。今まで見てきたのは絵巻でしたけど、あの…小さくなりましたよね」

(県立歴史民俗資料館 学芸員 梅野光興さん)

「いいところに気がつきましたね、こちらの方は印刷なんですね。版画のようなものにしてそれを刷っていくわけなんですけども、(印刷によって)妖怪情報が広まった時代が江戸の中ごろに訪れたということなんですね」

川見真宵アナウンサー)

「それぞれの妖怪のアイデンティティが、この妖怪図鑑によって日本中に知れ渡ったわけですよね」

(県立歴史民俗資料館 学芸員 梅野光興さん)

「そうですね」

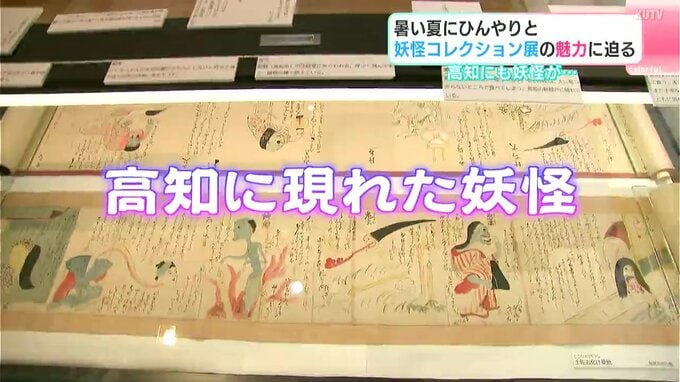

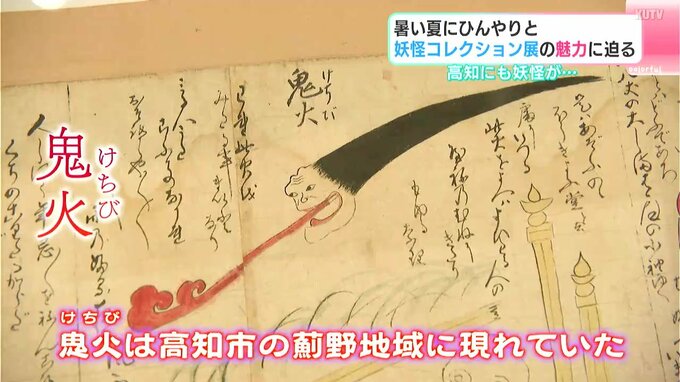

もちろん高知にも妖怪が現れていましたよ。

(川見真宵アナウンサー)

「こちらは高知で現れた妖怪なんですか?」

(県立歴史民俗資料館 学芸員 梅野光興さん)

「そうですね。特にこの鬼火(けちび)っていうのが結構有名な妖怪でして、口から火が出て」

資料には、鬼火(けちび)は高知市の薊野地域に現れていたと書かれています。

(県立歴史民俗資料館 学芸員 梅野光興さん)

「薊野の山の方に法経堂というところがあって、そこから出てくるという妖怪なんですね。法経堂の方を高知市内から見ると昔はビルとかなかったですから、遠い山の中にポツンと火が見えてるらしいんですね。それで『また鬼火が燃えよる』とか言ってね、みんなが『また鬼火じゃね』とか言ってたらしいんですけども、その鬼火を呼び寄せたり、草履の後ろに唾をつけて招いたりすると、鬼火が怒ってこっちへ飛んできて、家のすぐ近くまで来て木にとまったり、家の屋根の上にとまって、ばーっと燃えているという怪しい火なんだそうです」

(川見真宵アナウンサー)

「もしかしたら今も鬼火が出たら、靴の裏に唾をつけて呼んだら、もしかしたら来てくれるかもしれない?」

(県立歴史民俗資料館 学芸員 梅野光興さん)

「今は明るいから昔より見えにくくなってるかもしれませんね。でも『あんなところに火が』というのがあったら、それは暗闇に隠れてる鬼火かもしれませんね」

(川見真宵アナウンサー)

「たくさんの怖い、そしてかわいらしい妖怪に出会うことができました。この企画、どんなふうに楽しんで欲しいですか?」

(県立歴史民俗資料館 学芸員 梅野光興さん)

「妖怪っていうのは本当に感覚ではあるので、ひょっとしたら何かふっと気配があるとか。何かちょっと見えたかもっていう。でもそういうものが存在しない合理的な世の中にはなってきてますけど、ひょっとしたら想像力を訓練する、という意味では、妖怪っていうのは良い題材といいましょうか、そういう材料になるかもしれませんね」

(川見真宵アナウンサー)

「梅野さん、今日はありがとうございました」

(川見真宵アナウンサー)

「…梅野さん、個人的にあの妖怪についてもうちょっとお伺いしたいんですけど、いいですか?」

(県立歴史民俗資料館 学芸員 梅野光興さん)

「それはもういくらでもお話ししますよ。はい」