戦後80年。戦時下の学生に関する資料を展示した企画展が新潟市で開かれています。資料を読み解き、展示内容を考えたのは大学院生たちです。

新潟市 中央区にある新潟大学の学術資料展示館で開かれている企画展。

旧制新潟高校や新潟医科大などを前身とする新潟大学には戦争中の資料が数多く残されていて、企画展では当時の学生たちの様子がわかる資料などが並びます。

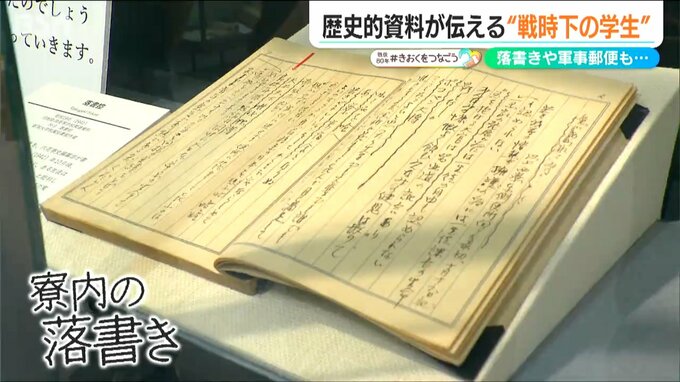

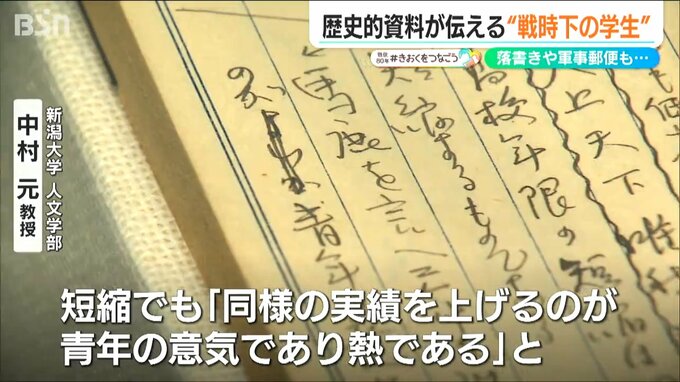

こちらは寮の中の“落書き”を学生が書き留めたもの。

戦時下で戦力や労働力を確保するため、旧制高校の在学期間が3年から2年に短縮されたことについてこんな意見がありました。

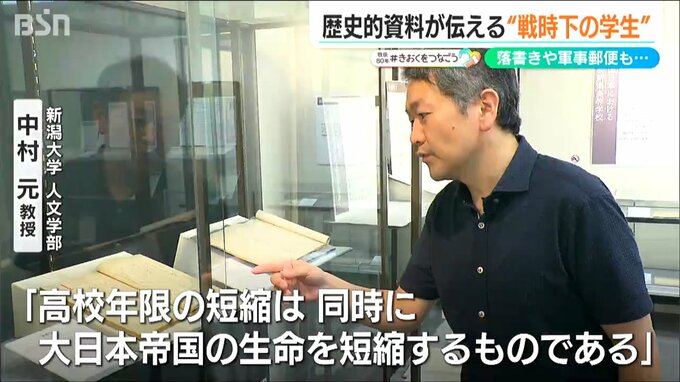

【新潟大学人文学部 中村元 教授】「『高校年限の短縮は同時に大日本帝国の生命を短縮するものである』かなり批判的な落書き。

他方でそれに対して『馬鹿を言え』、短縮でも『同様の実績を上げるのが青年の意気であり熱である』と、それに反発するような落書きもある」

この企画展を準備したのは学部生や大学院生たちです。

歴史学の講義の一環で資料を探し、読み解き、「戦争認識」や「教育」など、テーマをそれぞれ設定して展示しました。

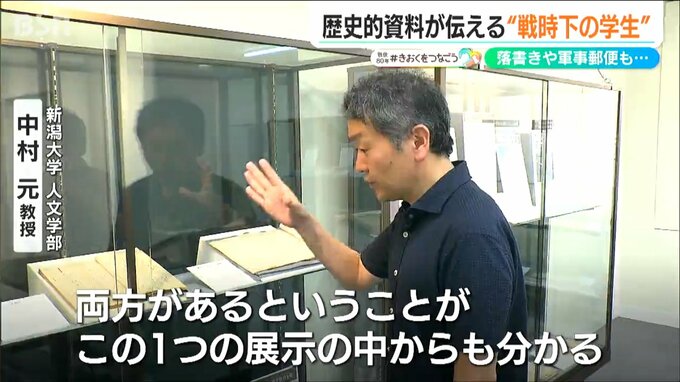

【新潟大学人文学部 中村元 教授】「当時の自分たちと同じくらいの世代の人がどういうふうに戦争の状況を認識していたのか、一方的に『戦争でみんな頑張ろう』というだけではないし、批判的な声ばかりでもない、両方があるということがこの一つの展示の中からもわかる」

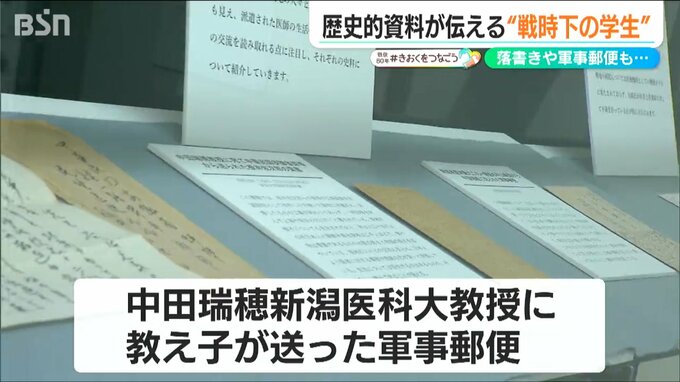

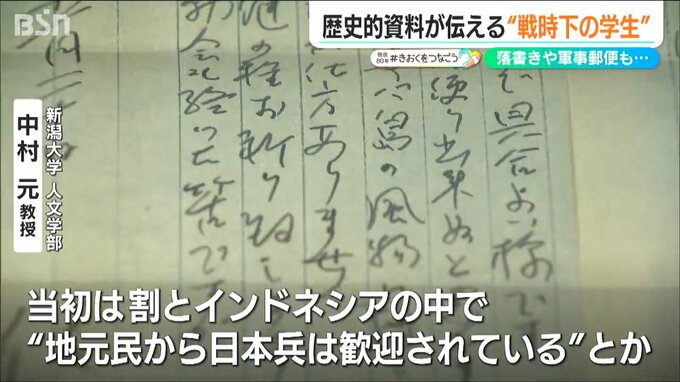

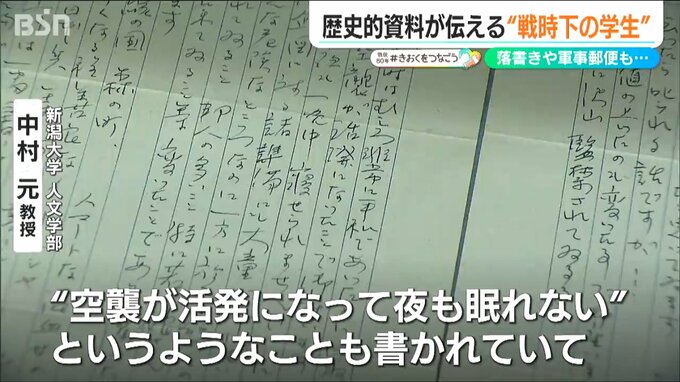

こちらは新潟医科大の中田瑞穂 教授に戦地の教え子が送った軍事郵便です。

【新潟大学人文学部 中村元 教授】「当初は割とインドネシアの中で“地元民から日本兵は歓迎されている”とか、比較的余裕のある状況だが、

1943年ごろになってくるとかなり状況が厳しくなってきて“空襲が活発になって夜も眠れない”というようなことも書かれていて、戦局の変化も手紙から読み取ることができる」

【訪れた人は(80代)】「戦争の時はまだ5~6歳で、ほとんど記憶がない。学生さんがこういうこと(企画展)をやってくれたのは嬉しいですね」

資料が伝える戦時下の学生たちの姿は、今を生きる学生に戦争と平和について問いかけます。

【新潟大学人文学部 4年生】「農業や工場勤務で、学業よりも労働とか戦争とかに従事していたということで、今私たちは好きなことを学べるので、そこはすごく貴重だと」

【新潟大学人文学部 4年生】「記憶が薄れていって、また同じ過ちが繰り返されるんじゃないかというのが怖いので、今回の展示のように戦争が起きた時に生まれていない人たちも、自分が経験したことのように受け継いで知っていくことがまず一番必要なんじゃないかと」

この企画展は来月23日まで。9日は展示を担当した大学院生によるギャラリートークも開かれます。