政府は8日、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の運用を12月16日から開始すると発表しました。この注意情報はいったいどんなものなのか、注意情報が出されたあと、私たちはどうするべきなのか。専門家に話を聞きました。

2011年3月11日、東日本大震災。日本観測史上最大のマグニチュード9.0を記録し、宮城県内でも津波などにより▼1万569人が亡くなりました。

この地震の2日前、2011年3月9日、東日本大震災とほぼ同じ場所を震源に、マグニチュード7.3の地震が起きていました。

地震のメカニズムに詳しい東北大学災害科学国際研究所の今村文彦所長は、東日本大震災は、2日前の地震の「後発地震」だったと指摘します。

東北大学災害科学国際研究所 今村文彦所長:

「2日前の2011年3月9日にマグニチュード7を超える地震があり、そのあとマグニチュード9の地震(東日本大震災)が起きた。2日前の地震が前震で、そのあと起こった地震が本震」

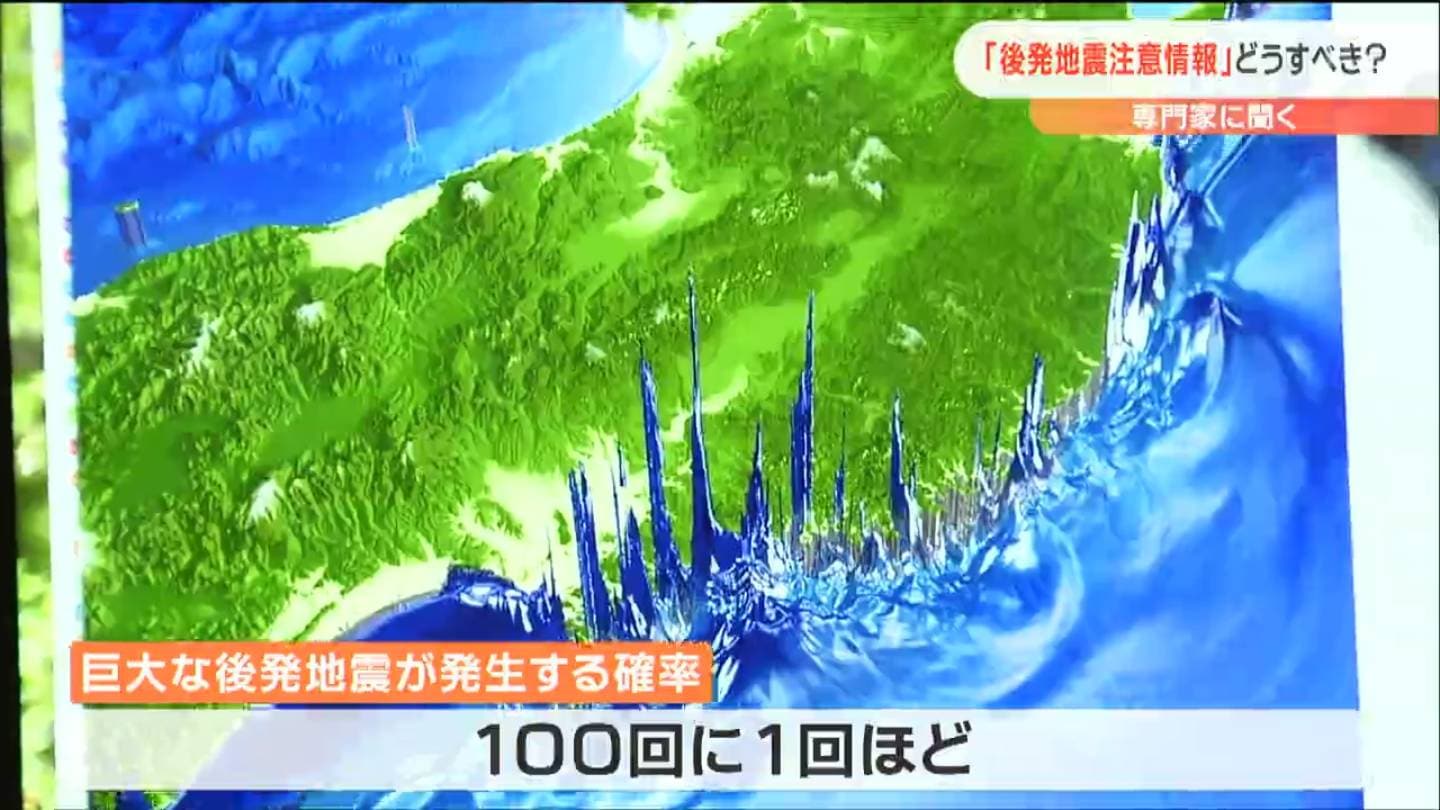

12月から、東北と北海道沖の「日本海溝」と「千島海溝」を震源とするマグニチュード7以上の地震が起きた場合、「後発地震注意情報」が発表されます。なぜ、「後発地震注意情報」を出すのでしょうか?

東北大学災害科学国際研究所 今村文彦所長:

「2011年3月9日の地震の際に津波注意報も出たが、いくつかの学校や地域では、避難態勢や地域の連携について、点検や打ち合わせをしたところがあった。その地域は11日に冷静に、課題を認識しながら行動できた」

マグニチュード7クラスの地震のあと、さらに巨大な後発地震が発生する確率は、100回に1回ほどですが、発生した場合には甚大な被害が予想されるため、十分注意が必要と話します。

東北大学災害科学国際研究所 今村文彦所長:

「後発地震注意情報が出たら、普段よりも一段階意識を高めてもらいたい。また、時間帯や季節によって避難の経路や持ち出し品が若干違うと思うので、そういうものを点検し、冷静かつ迅速に行動できるように準備をしてほしい」

政府は、過去のデータを元に、「後発地震注意情報」の発表を2年に1回程度と見込んでいます。運用は12月16日から始まります。

今回の「後発地震注意情報」は、日本海溝・千島海溝を震源とするマグニチュード7以上の地震が起きた際に、気象庁が発表します。緊急速報メールなどで私たちの手元に届くわけではなく、テレビやSNSなどを通じて発信されることになりますので、後発地震注意情報を確認した場合は、改めて防災への意識を高めるようにして下さい。