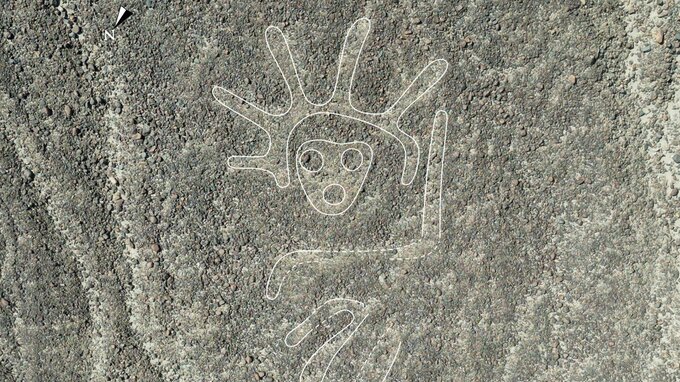

南米・ペルーのナスカの地上絵を研究している山形大学の坂井正人教授が、18日に講演を行い、人工知能を活用した新たな研究の可能性について話しました。

山形大学は、2012年にペルーに研究所を開設して地上絵の研究を進めていて、これまでにおよそ600点の地上絵を発見しています。

講演では、研究所の副所長を務める坂井正人(さかい・まさと)教授が、AIを活用した最新の研究について紹介しました。

山形大学文化人類学・アンデス考古学 坂井正人 教授「AIの方が21倍速く(人だと)21年かかる作業が1年で終わる」

大量のデータを読み込ませて、AIを活用することで発見を効率化できるようになったということです。

山形大学 坂井正人 教授「遺跡を発掘したり踏査したり、歩いたりする。それだけではわからないようなことを、新しいテクノロジーを使うと、その先の見えない部分が分かる」

坂井教授は、これまでの研究で、地上絵は儀礼のために使われていたと分析していて、さらにこの地上絵で会話をしていたのではと考えています。

山形大学 坂井正人 教授「アンデス社会は、文字がなかった。代わりに絵の組み合わせで、情報のやり取りをしていたので、その組み合わせをAIを使って分析することによって、どういうメッセージが含まれているかを解読することが今後の研究の課題」

近年ペルーでは、地上絵の付近に鉱山作業場ができて、気づかないうちに地上絵が破壊されるケースが相次いでいるそうです。

このため坂井教授らは、ペルー政府からの依頼で、今年の秋に、地上絵のある場所を特定して可視化する作業を行いに、ペルーに行く予定だということです。