高知県宿毛市で震度6弱を観測した地震から、17日で1年。このほど松岡アナウンサーが宿毛市で取材をしました。

■松岡葵アナウンサー

宿毛市では地震後、住宅の耐震化がすすむなど高い防災意識が広がりましたが、いまは、その危機感が薄れつつあるといいます。一年が経とうとしている宿毛市の防災の今です。

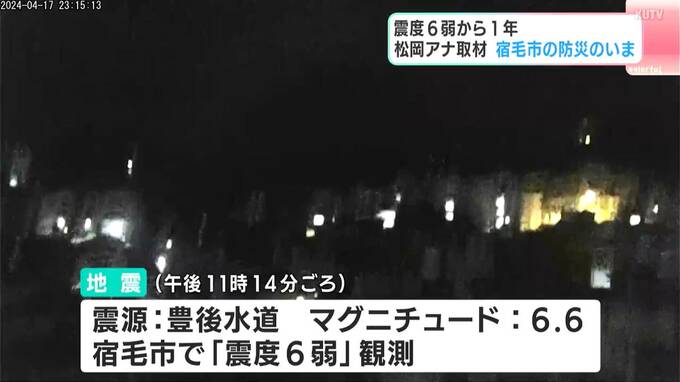

2024年4月17日の午後11時14分ごろ、豊後水道を震源とする地震が発生しました。Mは6.6。宿毛市では震度6弱の揺れを観測。1996年に階級が見直されて以降、震度5強以上の揺れが観測されたのは高知県内で初めてでした。

■松岡葵アナウンサー

「宿毛市を見渡せる展望台に来ています。震度6弱を観測した地震から1年が経った今でも、屋根にブルーシートがかけられたままの家が点在しています」

大西酒店の大西慶典(おおにし・よしのり)さん。揺れを感じたのは、布団に横になってゆっくりしていた時でした。

■大西酒店 大西慶典さん

「最初ガタガタって言ってたのが、いつもよりちょっと大きいなと。大きいなと思ったのが2秒くらい揺れた後に、急激にすごいのが来て…柱とかもミシミシ言い出したんで、『これはやばい!』と思って、すぐ外に飛び逃げました」

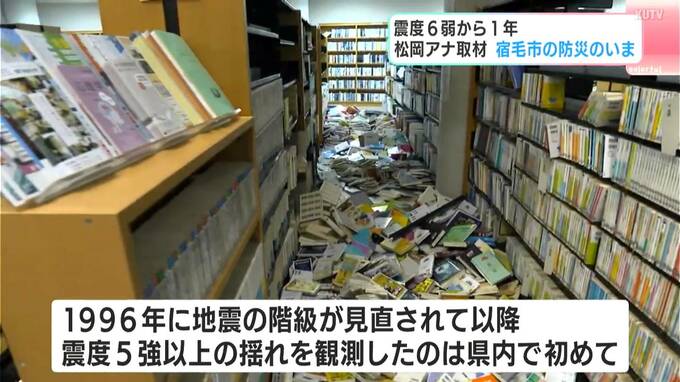

ケガや自宅への被害はありませんでしたが、店に陳列していた商品は、棚から落ちて割れてしまいました。

■大西酒店 大西慶典さん

「中の瓶がこっち側にスライドして落ちてきて、瓶が全部倒れて…がく然としました『うわぁ…』って。全部ひざ下くらいまで割れたような感じになりましたね」」

Q.だいたいここだけで何本くらい割れていました?

■大西酒店 大西慶典さん

「冷蔵庫の中で、150本くらい」

Q.相当な損害ですよね

■大西酒店 大西慶典さん

「びっくりしましたね」

発生から1週間は、ゆっくりとお風呂に入ることも、ぐっすりと眠ることもできなかったといいます。一年経った今もなお、揺れには敏感な状態が続いています。

■大西酒店 大西慶典さん

「震度1~2の地震が起きたときは、やっぱりフッて身構えて、ちょっと揺れでも“外に逃げる体”になってしもうたけど、やっぱりその時はよみがえりますね。『1年前の震度6弱』が。思い出したくない=“風化”しつつあるかな。風化しよるわけじゃないがやけど、自分の中では嫌な思い出は、なるべく思い出したくない」

地震の後、大西酒店の片づけを手伝った人たちがいます。

成田果樹園の成田憲生(なるた・のりお)さんと、宿毛青年会議所2024年第60代理事長の小栗聖也(おぐり・せいや)さん。

■成田果樹園 成田憲生さん

「自分の家に大した被害がなくて、『みんなもそんなに被害はないかな』と思うて仕事に行きよったら、青年会議所のグループが、グループ内の酒屋さんの片付けをしよって、見に行ったらすごいことになっちょって、一回手伝うて…」

「『大西さんのところも見てくる』って言って、見に行ったら、ひどいことになっちょったけん、そこを片づけて、大西さんのところに行った」

地震翌日の深夜から市内を見回っていた宿毛青年会議所。大西酒店以外にも、様々な飲食店などで、割れた瓶や皿の片づけを手伝ったり、ごみを回収して回ったりしました。被害からのいち早い復旧、復興につなげたいという思いからです。

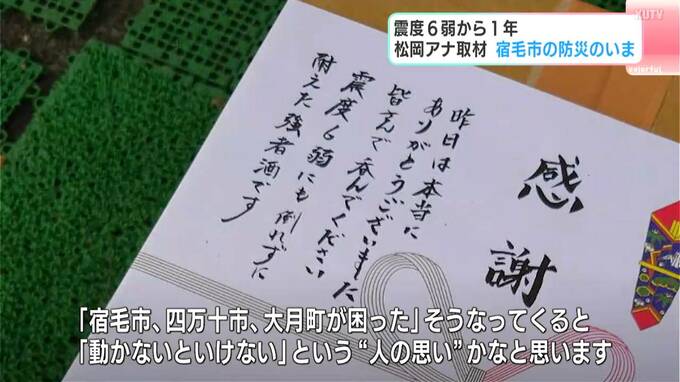

■宿毛青年会議所 小栗聖也さん

「『少子高齢化』どこもそうなんでしょうけど、特に田舎はそのような状態なので。こういうときは自分たちが率先して動かないといけないという思い一つでした。もちろん『自分の生活』があっての話。ただ、それを送らせてもらっているのも『地域があるからこそ』なので、『宿毛市が困った、四万十市が困った、大月町が困った』そうなってくると、やっぱり『動かないといけない』という“人の思い”かなと思います」

タイの養殖がさかんな栄喜地区。目の前には美しい海が広がっていて、人々は海とともに暮らしてきました。この地区では南海トラフ地震で最大で8mの津波が想定されています。

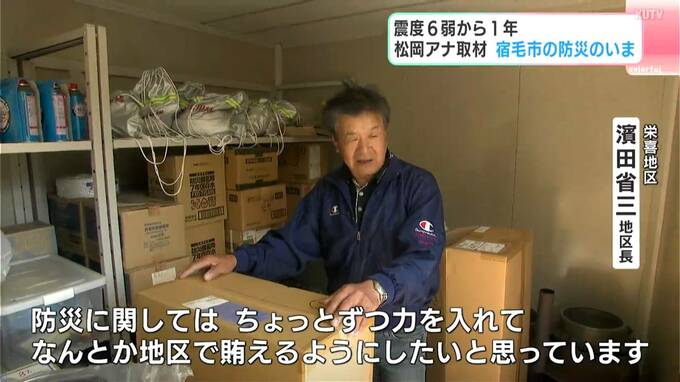

地区長の濱田省三(はまだ・しょうぞう)さん。自主防災組織の会長も兼任しています。

この高台は海抜およそ20メートルにある、一時避難場所です。

高台には20年ほど前、防災倉庫が設置されました。一年前まで、基本的な防災用品しか備えられていませんでしたが、震度6弱の地震を受けて、住民たちおよそ300人分の備蓄を置くことにしたのです。

■栄喜地区 濱田省三 地区長

「食料なり水なりが入っちょうもんで、非常に助かります。そういうことでね、防災に関してはちょっとずつ力を入れて、何とか地区でまかなえるようにはしたいと思っています」

命をつなぐための備蓄ですが、まずは、逃げて、自分の命が助かることが大前提。しかし、住民たちの間では危機意識の弱まりや、風化が広がりつつあると濱田さんは話します。

■栄喜地区 濱田省三 地区長

「靴も寝床に置いてないしよ。最初のうちは『地震が来たらガラスが割れても、家がつぶれん限りは逃げようかね』という感じやったけど。いざ来た時にできるかどうかという問題がある」

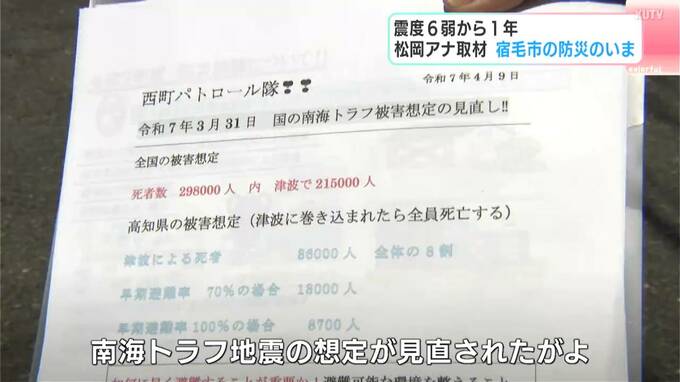

地区の住民たちの防災意識を継続しようと取り組んでいるのが、地区会組織のひとつ、「西町パトロール隊」です。地区長の中脇南海男(なかわき・なみお)さんと、宮崎祐子(みやざき・ゆうこ)さん、小野笑子(おの・えみこ)さんは、定期的に住民たちを訪れ、「パトロール」として、防災意識の向上を呼びかけています。

「南海トラフの想定が見直しされたがよ。かなり亡くなる方とか、津波の被害とかがあるけん、その説明とかもある」

最大で10メートル前後の津波が20分ほどでやってくると言われている西町地区。いざという時に一人でも多くの命が助かるためには、地域での「共助」が大きな役割を果たします。

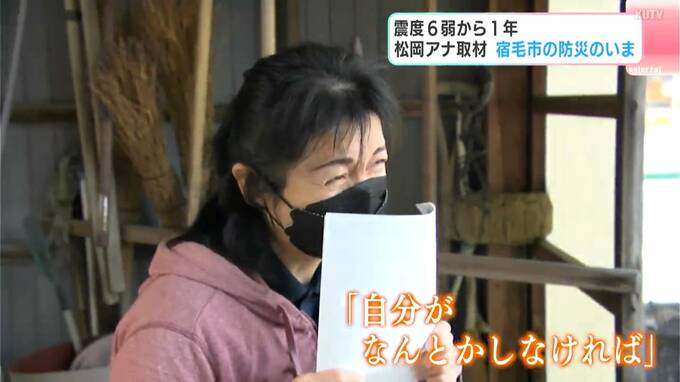

こちらの女性の父親は、要介護4。「災害時には自分が何とかしなければ」という責任と不安がある中で、中脇さんらの存在を心強く感じているといいます。

「うちのところは、助けてもらうしかないので、私一人だけだから。お隣の人に来てもらうとか、気にかけていただけたらありがたいかなと思うんですけど。日ごろから声掛けすることが一番ですかね。つながってるっていうか」

西町地区では、こうした要支援者を対象にした避難訓練などを年に4回行っていて、住民一人ひとりが地震を忘れないように、地域の防災力を高めています。

■西町地区 中脇南海男 地区長

「(地震を)絶対に忘れたらいかん。忘れそうになったら、みんなで集まって見たくない映像を見て、もう一回きちんと認識をする。地道にです。できることはひとつひとつ。その積み重ねだと思います。そしたら10人が20人、30人、40人と増えていけば、防災力として地域そのものが力強くなっていく。そんなふうに信じて、思いでやっています」

県内で初めて観測した震度6弱。宿毛市では地震後、住宅の耐震化が3倍ほどと、大幅に進みましたが、市は、「この地震を忘れず、南海トラフ地震へのさらなる備えにつなげなければならない」と話します。

■宿毛市危機管理課 有田巧史 課長

「屋根の瓦が落ちたり、店舗では商品が落下したりするなど、被害が多数あったので、南海トラフ地震への備えを引き続き継続して取り組んでいかなければならないと備えの大切さを痛感した。風化させないというところで、より住宅の耐震、避難訓練、まだまだあるので、地域と一緒になって、地域の防災力向上に向けて取り組みを強めていきたい」

■松岡葵アナウンサー

取材を通してハッと気付かされた言葉があります。「この地震を経験できてよかった」という言葉です。けが人は出るなどしましたが、地震がいつ起きるかわからないこととその恐怖を改めて認識できたとお話されていました。もちろん「思い出したくない」という方もいました、その気持ちも痛いほどよく分かりましたが、今回の地震を「被害を受けただけ」の地震にせず、南海トラフ地震対策につなげるため、宿毛市に限らず、県民全体で自分事として捉えて必要な備えにつなげていかなければならないと感じました。