内密出産の法整備進むドイツでの取り組み

小川彩佳キャスター:

東京での開始が一石を投じたという形にはなっていますが、赤ちゃんポストも内密出産も命を守る最後の砦です。

皆さんどう思われているんでしょうか街で聞きました。

女性

「どうしようもなく苦しんでいる人の、最後の手段としてはありなのでは。内密出産にいたらないように、相談窓口を充実させることじゃないか」

男性

「もっと利用しやすい環境。それが一般的まではいってはいけないですけれども、もう少しそういう選択肢があると私も知らなかったので、周知があると(いい)」

女性

「女性目線で言うと、どうして女性だけが罰せられるのか。子供が生まれるというのは、その子供の人生を背負う。責任を持った行動なのか、きちんと判断できるような考え方・学び方がすごく必要なのではないか」

小川彩佳キャスター:

確かに母子の問題として語られがちですが、そうではないですよね。

藤森祥平キャスター:

こうした問題の現状を、一人ひとり知り、全体で広めていくこと、理解し合うことを早めないといけないなと感じますよね。

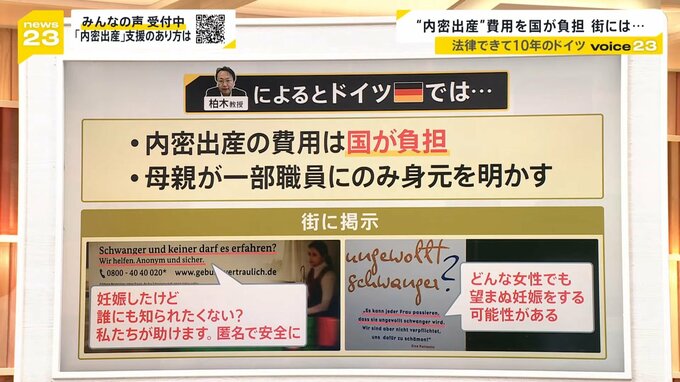

海外の事例を柏木教授に伺いました。ドイツは法整備が進んでいて、内密出産の費用は国が負担します。また母親が一部職員にのみ身元を明かすそうです。

さらに街に出ると、「妊娠したけど誰にも知られたくない?私たちが助けます。匿名で安全に」「どんな女性でも、望まぬ妊娠をする可能性があります」というメッセージが書かれた掲示があります。

例えば私もこのようなメッセージを目にすれば、言い換えると「どんな男性でも望まぬ妊娠をさせる可能性があるんだな」って感じることもできますし、何かのきっかけになりますよね。

小川彩佳キャスター:

日本でこうした広告を目にすることはなかなかないですし、そもそも知られていないですよね。内密出産というものが、何かタブー視されているようなところもある気がします。

もっと言うと性教育の一環として、内密出産などをいろんな形でよりフラットに知る機会があったらいいなと思います。

トラウデン直美さん:

タブー視していると、その裏に隠れている問題が全部隠されて、それによって苦しんでしまう人も増えると思います。街中に相談できる窓口の案内が掲示されているというのは、とても精神的なサポートになると思います。

行政の支援や、窓口というような目に見える支援の形だけじゃなく、社会の偏見をなくしていくなど、見えない部分での精神的なサポートも必要だと思います。

また、内密出産に至ってしまうまでの性教育や、孤独になってしまう環境をどのように解消していくかなど、全体を通しての支援もものすごく必要だと思うので、やっぱりいろんな方面からアプローチをしていかないといけないと思いますね。

藤森祥平キャスター:

ドイツでは、内密出産の法整備をしたからといって急激に増えたわけではなく、横ばいだったと柏木教授も言っていました。赤ちゃんポストの利用自体は、ドイツでは減ったそうなんです。こうしたことも冷静に捉えて考えていった方がいいですよね。

小川彩佳キャスター:

生まれてきた赤ちゃんたちをどうサポートしていくか。そこがスタートでもあります。

トラウデン直美さん:

望まない妊娠であったとしても、自分で育てることが辛く苦しい道で(自分で育てることを)選択肢として取れないという判断ではなく、望まない妊娠だったとしてもいろいろなサポートや力を借りて、育ててみることができる。それも選択肢に入ってくるというような社会を、周りと一緒に作っていくことが大事なのかなというふうに感じます。

藤森祥平キャスター:

日本でも妊娠に関する悩み事を相談できる「妊娠SOS相談窓口」というものが全国にあり、それぞれの自治体が独自の取り組みをしています。ぜひ相談してみてください。