東日本大震災と同じく、高知でも南海トラフ地震で津波による甚大な被害が想定されていますが、その津波を「音で検知しよう」という研究が進められています。

高知市の高知みらい科学館では、高知工科大学が2006年から研究を続ける「インフラサウンド」に関する展示が開かれています。

「インフラサウンド」は、人には聞こえない超低周波の音で、地震や津波、火山噴火など大規模な自然現象で発生します。例えば、海底を震源とする「南海トラフ地震」が発生した場合、プレートの変動によって海水が押し上げられ、その上にある大気を揺らし「インフラサウンド」が発生します。

つまり、津波で発生した「インフラサウンド」は“気圧の変化”を捉えることで観測できます。

(高知工科大学 山崎みどり 特任助手)

「『インフラサウンド』は『緩やかな波』なので、『減衰しにくい』という性質を持っている。沖でインフラサウンドが発生した時、『水より早く陸に届く』可能性が高い。私たちはそれを陸でより早く検知することで、防災に役立てばと考えている」

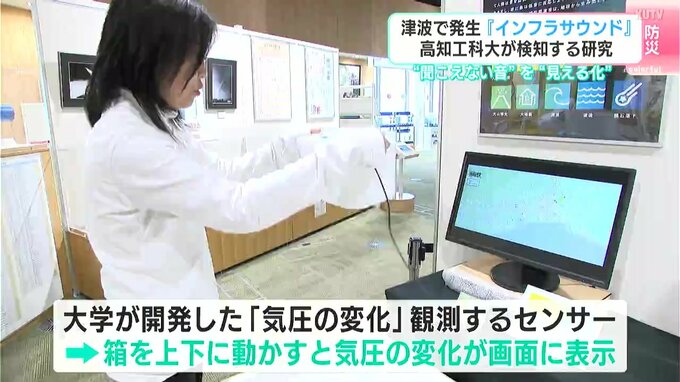

会場では、大学が開発した「気圧の変化」を観測するセンサーも展示されていて、箱を上下に動かすと、気圧の変化が画面に表示されます。

(高知工科大学 山崎みどり 特任助手)

「(わずかな)変化を観測できるくらい精密なものでもあるので、このくらいの上下動でも、地図に変化が見られます」

このように、津波で発生する「インフラサウンド」を「気圧の変化」として“見える化”することで、研究だけでなく幅広い人への防災にも繋がるといいます。2024年秋に完成したこのシステムは、県内では高知市と香美市の10か所に設置されたセンサーで運用されていて、大学では今後も設置場所を増やしていきたいとしています。

(高知工科大学 山崎みどり 特任助手)

「観測点を増やしていくことによって、もっとわかる(自然現象の)情報・種類が増えたり、より精度が高くなったりすると思います。様々な災害の種類に応用していけると期待できるので、これからも続けていきたいと思っています」

この展示は3月13日まで開かれています。