旧優生保護法の下、不妊手術を強制された被害者に対する補償法が、17日施行されたのを受けて、被害者らを支援する団体が県に対し、独自の被害実態調査を求めました。

17日は被害者を支援する団体と弁護団が県庁を訪ね、村井知事宛の要望書を担当者に手渡しました。

要望書では、県として被害者に謝罪をすることや独自に被害の実態調査と検証を行うことなどを求めています。

優生手術被害者とともに歩むみやぎの会 及川智共同代表:

「被害者の掘り起こしという意味も含めて、補償法の案内をぜひお声がけしてほしい」

また、知事が直接被害者と会って謝罪することも要求しました。県は、被害者に対し「一律」で個別通知することは難しいとしながらも、プライバシーに配慮したうえで被害者に直接アプローチできる方法を模索する考えを示しました。

旧優生保護法被害仙台弁護団 新里宏二団長:

「何でこんなことが起こったのかということを県としても検証して、それを優生思想を打破するような差別や偏見を克服するような制度改革につなげていきたい」

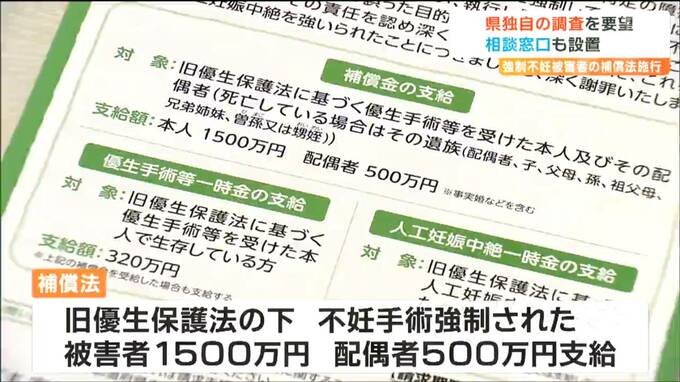

一方、被害者に対する補償法が施行されたのを受け、県庁には17日、補償金の申請や相談を受け付ける窓口が開設されました。補償法では、旧優生保護法の下、不妊手術を強制された被害者本人に1500万円、配偶者には500万円が支給されます。

午前中から申請方法や制度の内容を問い合わせる電話が次々とかかってきて、常駐する職員3人が対応に当たりました。

受け付けは平日の午前9時から午後5時まで。電話は、専用ダイヤル022-211-2322で受け付けています。